We can't find the internet

Attempting to reconnect

Something went wrong!

Hang in there while we get back on track

Filosofía

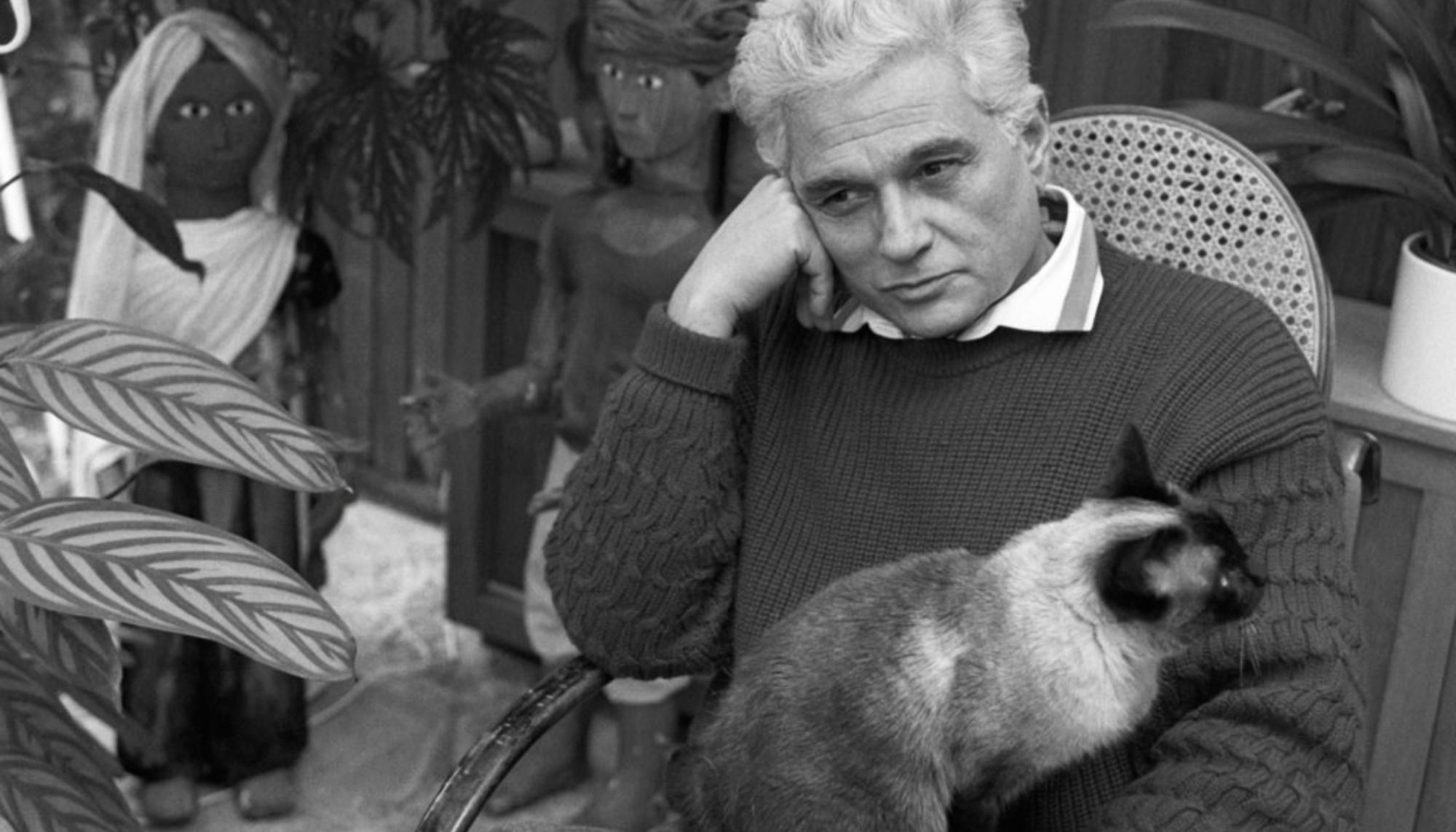

Carolina Meloni: “Nunca será cómodo ser una filósofa”

El último libro de Carolina Meloni (Tucumán, 1975), La instancia subversiva. Decir lo femenino, ¿es posible? (Akal, 2025) desata, en menos de 200 páginas, toda la capacidad transformadora del pensamiento feminista. Frente a una izquierda que, en los últimos tiempos, parece ir a remolque de las hordas fascistas que pueblan espacios políticos y mediáticos, Meloni convoca un aquelarre de voces amordazadas por la academia para, a través de una prosa tan poética como precisa, mostrar tanto las raíces patriarcales y eurocéntricas del pensamiento filosófico como la potencialidad que contiene la subversión de las mismas. Profesora de Filosofía en la Universidad de Alcalá (Madrid) y autora de, entre otros, Feminismos fronterizos. Mestizas, perras y abyectas (Kaótica Libros, 2021) y Sueño y revolución (Continta Me Tienes, 2021), recientemente ha participado asimismo en el libro colectivo Ganar el mundo. Herencias feministas (Akal, 2025) y ha coordinado, junto a Mario Espinosa Pino, el número de diciembre de 2024 de la revista Viento Sur, “Marxismo, feminismo y decolonialidad: un cruce de luchas y perspectivas”.

Culturas

Yásnaya E. Aguilar Gil “La lucha por la lengua tiene que entenderse como lucha del territorio”

¿Te sientes cómoda en esa performatividad —casi imposible— de filósofa feminista que te has ido construyendo? Porque hablas de la verticalidad autorreferencial del pensamiento masculino, que al fin y al cabo es con el que te has formado, pero tu pensamiento está atravesado de vivencias colectivas y horizontales.

Efectivamente, no es cómodo reconocerse en ese personaje conceptual que es “la filósofa”. Mucho más si le añadimos el adjetivo feminista, lo que supone toda una declaración de intenciones. No es cómoda esa performatividad dado que per se la filósofa no existe. No hay lugar para ella en el ágora de esta antigua disciplina. Sabemos que, desde sus orígenes griegos, eso que denominamos “filosofía” ha sido un modo de pensar encarnado en cuerpos masculinos y europeos. Dicho modo de pensar, además, se erige, literalmente, se levanta y dirige su mirada hacia el sol de las ideas. Hacia las estrellas, como Tales. Es, por tanto, un pensamiento en vertical y es un modo de pensar que “verticaliza”, que jerarquiza, que establece una ontología selectiva. En dicha ontología, mujeres, niñas y esclavas han sido siempre situadas en un eslabón inferior de la cadena. No sé si diría que el pensamiento femenino es horizontal. No me gusta establecer esa dicotomía. Me gusta más pensar que un pensamiento ajeno a ese orden hegemónico introduce una inclinación en el mismo. Y, en ese sentido, es un pensamiento que inquieta, que hace temblar esa estructura. Por eso, nunca será cómodo ser una filósofa. Esa performatividad, como dices, siempre in-comoda, produce una desviación.

“Pensar de otra manera supone aceptar que el pensamiento es diverso, heterogéneo, abigarrado, complejo y no ‘claro y distinto’”

¿Has encontrado en el ámbito académico “aliado” respuestas reticentes a lo que expones en el libro? ¿Y de qué tipo? ¿Cómo afrontar que muchos de nuestros colegas siguen teniendo una aproximación —y cuestionamiento— falologocentrista al trabajo de pensadoras feministas, que muchas veces tiene consecuencias en el trabajo diario entre compañeros? ¿Es la academia lo que lo contamina todo?

Debo decir que casi todas las respuestas que he tenido hasta ahora del libro proceden de mujeres. Quizás el silencio indica una respuesta. Un síntoma. No creo que sea un libro cómodo para determinadas masculinidades. Se nos ha inculcado la falsa idea de que no existe pensamiento filosófico fuera de la academia. Ese canon admitido por la tradición no solo ha sido devorado por esta institución, sino que rechaza y desprestigia todo pensamiento que surja en otros espacios. En este sentido, la academia, institución patriarcal hasta la médula, tiene una clara pulsión caníbal. No solo se trata de un espacio masculinizado, clasista y jerárquico, nada acogedor y hospitalario para determinados cuerpos y sujetos, sino que sus dinámicas extractivistas degluten conceptos, ideas y pensamientos. Incluso las mujeres académicas acabamos reproduciendo esa performance. Hemos aprendido a reproducir esas lógicas de poder en nuestras relaciones laborales, en las maneras de investigar, en la escritura, en la docencia. El falogocentrismo sí lo contamina todo. Por ello, últimamente no dejo de pensar que debemos recuperar otras tradiciones académicas. Hay otros modos de hacer academia, de producir conocimiento, de abrirnos al afuera y dejarnos contaminar por esos lugares y sujetos otros que producen conocimiento y generan filosofía más allá de los muros universitarios. Nuestra responsabilidad política en tanto que académicos supone construir universidades más porosas, populares, horizontales, menos clasistas. Dejemos de acomodarnos en nuestras míseras atalayas de poder y reconocimiento y empecemos a despatriarcalizar, a descolonizar la academia. Como también urge visibilizar las opresiones y violencias que esta institución produce. Y esto es un trabajo de todas y todos.

¿Cómo podemos con-spirar (etimológicamente, respirar juntas) contra la “euro-falo-sofía”? ¿Cómo pensar de otra manera sin excluir a quien quiere, pero aún no puede, para no convertirnos en una subjetividad opresora?

Hay muchas maneras de con-spirar, de sudar juntas, de quebrar el relato euro-falo-céntrico. La primera de ellas sería no reproducir la lengua del amo, como nos enseñó Audre Lorde. No dejarnos poseer por esa pulsión universalizante, no creernos más las patrañas metafísicas en torno a conceptos que no solo son vacíos, sino que esconden violencias fundadoras (pienso en esos supuestos ideales emancipatorios ilustrados que todavía se defienden, incluso desde posiciones de izquierda). Pensar de otra manera supone aceptar que el pensamiento es diverso, heterogéneo, abigarrado, complejo y no “claro y distinto”. Pensar de otra manera supone dejarnos atravesar por la alteridad y en ese encuentro no siempre hay acuerdo. El pensamiento es discordia, es disenso, es desacuerdo. Creo que toda “subjetividad opresora” tiende a tragarse a la otra. Toda opresión es un proceso de canibalización, pretender que los otros reproduzcan nuestros parámetros conceptuales sin chistar.

“Desde sus orígenes, la filosofía ha tenido un pánico atroz a la errancia del devenir, a ese vagabundeo sin sentido”

¿Es esa obsesión por la unidad, por lo estático y atemporal, propio de la concepción de la realidad que surge con Parménides, un modo ontológico de manifestarse la fragilidad de lo masculino?

Hay frases del poema de Parménides que son de una belleza y de una rareza sin igual. Por ejemplo, cuando describe el camino del no-ser, nos habla de unos extraños “miembros errantes, vagabundos, descabezados, iracundos”. Me fascina. Creo que, desde sus orígenes, la filosofía ha tenido un pánico atroz a la errancia del devenir, a ese vagabundeo sin sentido. Siempre tan arraigada al fundamento incólume, siempre tan apegada a una estructura sin grietas. Es posible que tenga que ver con el miedo a la fragilidad, a la vulnerabilidad. Y, si afirmamos que ese discurso está teñido por la masculinidad, deberíamos aceptar que esa masculinidad hegemónica ha tendido siempre a esconder todo síntoma de debilidad. De ahí su rechazo no solo a la errancia, sino también a todo lo afectivo y emocional.

En la narrativa dominante se nos ha vendido la democracia ateniense como antecedente y germen de las democracias liberales. Al margen de que este relato está lleno de falsedades, defiendes que la democracia, en ambos casos, está vinculada a una concepción excluyente del logos que surge con los clásicos griegos. ¿Qué tipo de régimen político se propone desde la “transfilosofía”?

No tengo claro que la transfilosofía que propongo en el libro pretenda sentar las bases de un régimen político. Pero sí considero que es una propuesta política, en el sentido de que no es mera especulación filosófica. Es una propuesta que rompe con la dicotomía teoría-praxis. Este modo de hacer filosofía se me ha ido imponiendo a base de lecturas, con voces de diversas autoras que me han convocado, pero también de luchas y militancia, como es el transfeminismo. En el libro, hay una propuesta metodológica y conceptual que intersecciona desde la manera de leer filosofía que nos propone Ana María Leyra, hasta la memoria migrante, fronteriza, híbrida de todos aquellos sujetos y cuerpos disidentes, transterrados, cuir, que habitan en el tránsito, en la transformación. Por ello, interpreto ese “trans” como una propuesta marcada por la bastardía y el entrevero. Se trata, más bien, de pensar en alianzas y no en regímenes políticos. Dichas alianzas se producen en el seno de luchas concretas, muchas de ellas provienen del sur global. Me refiero a las vindicaciones de sujetos disidentes, precarios, migrantes, trabajadoras sexuales, compañeres trans y travas, utopías tercermundistas en las que trabajan los feminismos comunitarios, populares y de pueblos originarios. En este sentido, una transfilosofía quiere pensar un mundo otro o más bien incorpora múltiples mundos, rompiendo así con esa tradición universalista que impuso una filosofía civilizatoria y eurocéntrica.

Vivimos tiempos en los que se ha dado una revitalización, en el seno de la izquierda predominante, del Estado, la ciencia, el progreso…, todos ellos hijos de una Ilustración que da continuidad al proyecto griego patriarcal. ¿Son ellos los que nos van a salvar del abismo político y climático ante el que nos encontramos? ¿Cómo no caer en un feminismo, y una izquierda, que solo se sitúe políticamente como reacción al delirio fascista?

Tal y como nos han enseñado los ecofeminismos y los feminismos ecoterritoriales que surgen en las periferias del mundo, han sido precisamente esos ideales ilustrados los que han propiciado una relación instrumental con la naturaleza. Volver a reivindicarlos no solo indica una clara ceguera ante las consecuencias que dicho modelo ha producido, sino, y esto es lo más grave, supone seguir anclados en una prepotencia eurocéntrica que impone su mundo como el único mundo posible. Necesitamos urgentemente otras categorías filosófico-políticas para no volver a caer en la utopía del progreso que arrastramos desde la Ilustración. Los discursos más reaccionarios también se sitúan en esa herencia ilustrada: desde el feminismo terf hasta el neofascismo libertario de un Milei afirman situarse en la defensa de la civilización y de los valores occidentales frente a la barbarie. Son los amos y señores que defienden un mundo creado a su imagen y semejanza. Por ello, cuestionar esas categorías es ya un paso político fundamental para no volver a abrazar esa jerarquía ontológica, antroprocentrada y patriarcal propia de la razón ilustrada europea.

“Necesitamos urgentemente otras categorías filosófico-políticas para no volver a caer en la utopía del progreso que arrastramos desde la Ilustración”

¿Consideras que el materialismo espectral del que hablas podría ser uno de los nuevos materialismos surgidos alrededor del pensamiento feminista? ¿Cuáles son los ecos que resuenan en este concepto que utilizas?

Es evidente que en este concepto resuenan numerosas tradiciones filosófico-políticas. Y es posible que se sitúe en esta nueva “ola” de materialismos que han surgido en el seno de ciertos feminismos. Me gusta que así sea. Evidentemente, resuena en este concepto la clásica metodología marxista que nos sirve precisamente para indagar y poner sobre el tapete las condiciones reales, histórico-políticas, económicas que define la trama de la historia. Hay lucha de clases, también, dado que aquellos cuerpos “espectralizados” son y han sido los cuerpos explotados, expoliados, colonizados. Por otro lado, también recupero aquí la genealogía de determinadas tradiciones feministas cuyo análisis del concepto de materia es fundamental para comprender y abordar las diversas formas de acumulación y desposesión que se dan en nuestras cartografías contemporáneas, marcadas por el desarrollo acelerado del necrocapitalismo. Tal es el caso de autoras como Butler, Haraway, Braidotti, Barad. Pero, también, resuena evidentemente la “espectrología” derridiana y su idea de asedio ante ciertos procesos fantasmales que insisten y persisten. Pienso en todas aquellas muertas por desaparición forzada, feminicidios, esclavitud. Habitamos geografías del despojo, teñidas por la violencia y la expropiación de vidas. Hay tantas muertas que nos asedian. Como dice Grada Kilomba, respecto a la memoria de la esclavitud, ¿qué nos diría el océano si se vaciara? Escuchar el eco de esos fantasmas no solo es un gesto de memoria, de genealogía histórica y de hospitalidad, sino, y, ante todo, es un gesto político de justicia.

Filosofía

Bárbara y mestiza: el feminismo de Gloria Anzaldúa

Hablas de que “gracias al ritual de la escritura es posible la transformación hacia una nueva identidad”. ¿Cómo entiendes ese ritual? ¿Pueden los cuerpos feminizados que no tienen acceso a la lecto-escritura (o a la industria editorial, mayoritariamente patriarcal y capitalista) construir su pensamiento con otras formas de escribir?

Retomo esa idea de ritual de la escritura de Gloria Anzaldúa. A ella le debemos esa llamada a la transformación. En su “Carta a las escritoras tercermundistas”, Anzaldúa nos insta a escribir, como sea, donde sea, incluso sin habitación propia. Escribir en el váter, cargando a tu hijo, limpiando, cocinando. Insta a escribir a todas aquellas que nunca han sido reconocidas como iguales en el mundo cultural y académico. Asimismo, Anzaldúa nos enseñó que el acto de escribir es siempre colectivo. Hay que romper con el mito individualista del genio narcisista. Nadie escribe solo. Por otro lado, como señala Yásnaya Aguilar, la escritura evidentemente introduce una cuestión de clase. Se impone con la colonización y se inocula con el desarrollo del capitalismo. Determinado tipo de escritura genera una jerarquización, una disciplina sintáctico-política, desprecia a aquellos pueblos que han priorizado la oralidad y los considera menos desarrollados. La escritura reintroduce la dicotomía entre civilización-barbarie, entre modernidad-estado de naturaleza, afirma ser el origen de la historia, mientras sume en la pre-historia a numerosas culturas. Quizás, como dices, debamos reapropiarnos de esa agramaticalidad. Volviendo a Anzaldúa, todas las autoras chicanas reivindicaban un “terrorismo lingüístico”, mezclando géneros, modismos, usando mal las lenguas del amo y del colonizador. Esos rituales indisciplinados de la escritura son lo que me interesan.

“El acto de escribir es siempre colectivo. Hay que romper con el mito individualista del genio narcisista. Nadie escribe solo”

Para James C. Scott, es el carácter nómada —tanto geográfica como étnicamente— de los pueblos sin estado del oriente asiático los que les permitió en su momento esquivar las lógicas propias del capitalismo. Lo femenino, tal y como tú lo entiendes en tu libro, tiene similares características. ¿Es el nomadismo, lo transfronterizo, lo no “legible” por el Estado (por utilizar la terminología de Scott) el germen de lo revolucionario? (a pesar de que señalas el error de “romantizar” esa situación de no-lugar).

No, no me gusta romantizar el nomadismo y en el libro hay una crítica radical a ese intelectualismo europeo que puso de moda la desterritorialización como proceso revolucionario de suyo. Nada romántico hay en un desplazamiento forzado y quienes hemos migrado portamos una larga memoria doliente. Sabemos lo que supone habitar la intemperie. Ahora bien, lo que sí rescato de algunos de estos autores es la propuesta crítica a un pensamiento sedentario. La idea de lo femenino que planteo está atravesado por muchas tradiciones que movilizan las categorías cerradas. Es un femenino en fuga. Que migra, incluso, de la propia feminidad hegemónica. Y, en ese sentido, es un no-lugar, dado que no puede ser reapropiado por ninguno de los lugares tradicionales que se les han asignado a los cuerpos feminizados. Por ello, es subversivo, es decir, sabotea, quiebra, descentra ese orden filosófico y su totalidad cerrada. Me gusta mucho más que el nómada una figura política argentina cuya potencia insurgente es increíble. Hablo en el libro del malón, técnica de resistencia mapuche, de ataque inesperado que irrumpía a golpe de caballo en las estancias de los criollos. En ese torbellino comunal sitúo un pensamiento de lo femenino como errante, irruptivo e inquietante para la estepa filosófica.

Filosofía

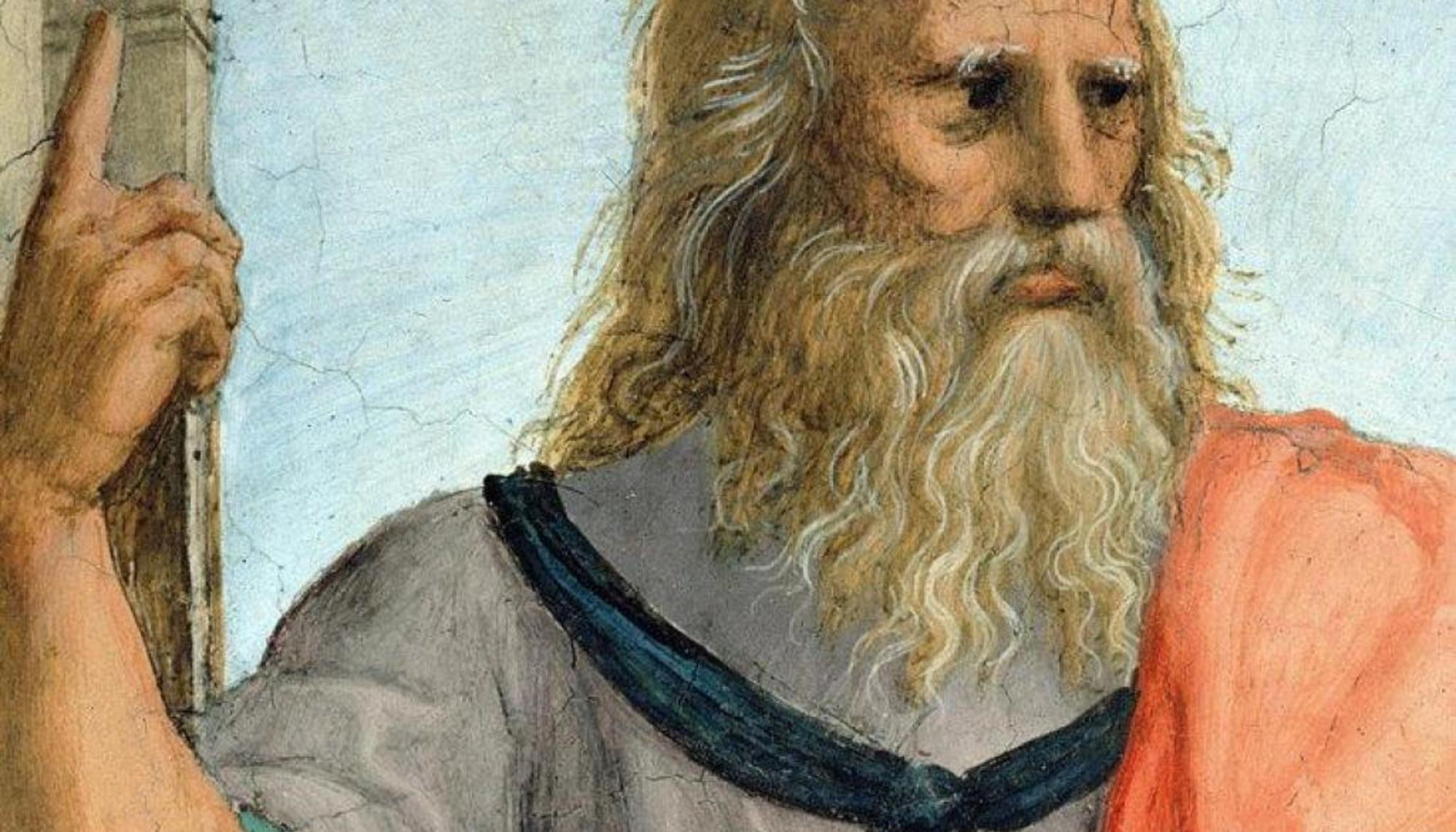

Sobre cuatro fórmulas poéticas que podrían resumir la filosofía de Derrida

Pareciera que la comprensión de lo femenino no esencialista que propones, en el que caben otras opresiones como las basadas en la raza o la clase, supone un paso más allá respecto a la interseccionalidad. Pero ¿cómo evitar que se convierta en una postura reduccionista que reduzca las diferentes luchas a las de los feminismos?

Me gusta más pensar en urdimbres que en interseccionalidades. Ya la propia palabra me resulta menos rígida, más fluida y no estática. Pienso en ontologías abigarradas y complejas, en procesos de opresiones múltiples que nos atraviesan. Hay todo un entramado de dispositivos de poder que se retroalimentan y se reproducen. No es posible entender el desarrollo del capitalismo sin el tejido racial que lo alimenta, desde los barcos negreros, las plantaciones, a las actuales fronteras y procesos extractivistas de materias primas. Como tampoco es posible comprender este mundo-despojo sin la violencia estructural del patriarcado como su columna vertebral. Patriarcado que no solo funciona como una opresión de género, sino que produce un sistema sexo-género que oprime, violenta, margina y patologiza, crea y disciplina cuerpos, deseos y afectos. Y, por último, pero no menos importante, toda esta urdimbre cuaja en una visión del mundo antropocéntrica que expolia la naturaleza, considerando el mundo como de su propiedad. Si no entendemos este complejo tejido, no seremos capaces de generar luchas igual de abigarradas para ir desarmando los hilos del poder. Por otro lado, no debemos olvidar que tenemos estas herramientas teórico-políticas gracias a determinadas tradiciones feministas, como son los feminismos negros. Gracias a las hermanas negras, hemos sido capaces de no caer en reduccionismos y se han ampliado tanto los sujetos como las luchas.

Relacionadas

Filosofía

Filosofía Cantando filosofía y bailando pensamiento crítico con Rigoberta Bandini

Filosofía

Filosofía La Idea de belleza o la belleza de una idea

Pop

El Salto Radio Podcast | Disputar la nostalgia

Gran entrevista a la autora. Muy necesario que el gran público pueda conocer figuras y pensamiento como el de Carolina.

.jpg?v=63911500714)