We can't find the internet

Attempting to reconnect

Something went wrong!

Hang in there while we get back on track

Historia

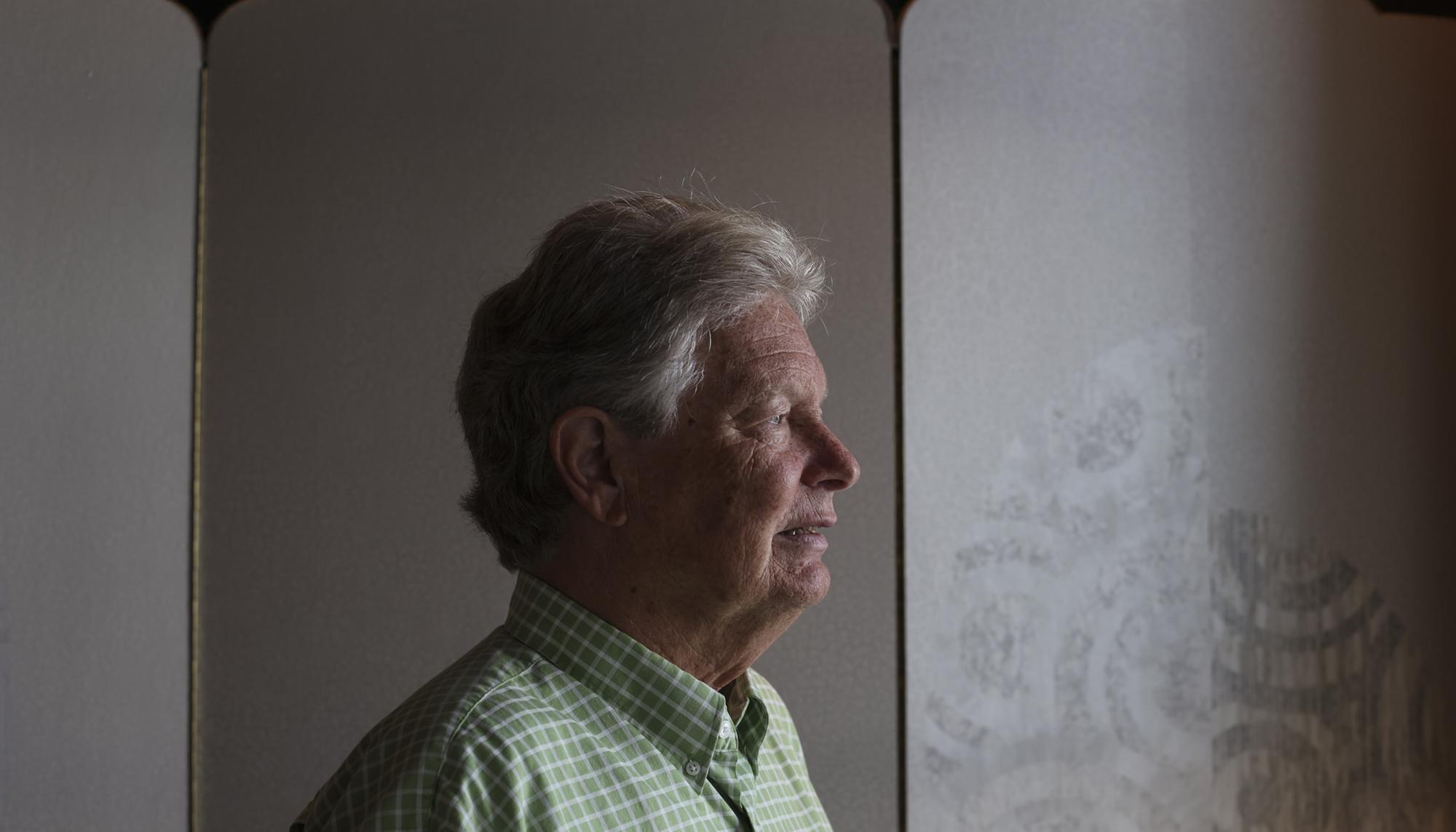

Miguel Martínez: “En Villalar, la izquierda arrancó los comuneros al franquismo”

Miguel Martínez (Valladolid, 1980) enseña historia y literatura españolas en la Universidad de Chicago. Especializado en la Edad Moderna, desde los EEUU elabora una obra que analiza desde una óptica progresista el momento histórico fetiche de las derechas españolistas. En 2020, coincidiendo con el Quinto Centenario de la revolución castellana que cada 23 de abril se conmemora en Villalar de Comuneros, publicó Comuneros: El rayo y la semilla (1520-1521) (Hoja de Lata, 2021), un ensayo histórico sobre este fallido levantamiento contra el emperador Carlos V. El pasado año publicaba en español un libro anteriormente editado en los EEUU, Las líneas del frente. La escritura de los soldados en el mundo hispánico de principios de la Edad Moderna (Akal, 2024), una obra que se adentra en los sentimientos, visiones e imaginarios de quienes guerreaban en nombre de aquel Imperio bajo el que no se ponía el sol.

En Comuneros: El rayo y la semilla (1520-1521) planteabas que el relato de la modernidad española debería comenzar en la revolución comunera y no en la conquista de América. La idea no ha tenido mucho predicamento pero era muy sugerente.

Lo planteaba con cierta provocación, pero sabiendo que tenía pocas posibilidades de éxito. 1492 es una fecha muy consolidada en España, en gran medida por las políticas públicas de memoria de los gobiernos de Felipe González, pero un país no debería celebrar proyectos imperiales o limpiezas étnicas como la expulsión de los judíos. Por eso planteo que si se trata de celebrar la modernidad, la historia moderna de España podría empezar con una revolución moderna, como así fue calificada la comunera por historiadores muy sabios. Una revolución que implicó a diferentes clases sociales, que fue interestamental, pero también masiva y popular, que democratizó viejas instituciones como las cortes al mismo tiempo que creaba otras nuevas, plebeyas, como las juntas municipales, que funcionaban con concejo abierto, donde todos los vecinos hombres podían participar. Plantear hoy que la historia moderna no arranque en 1492 es una provocación, pero en el siglo XIX no lo habría sido. Para los liberales, los republicanos o los socialistas estaba claro que 1520-1521 fue un momento de quiebre histórico. Así estuvo presente en el imaginario democrático hasta la Guerra Civil con el morado comunero en una de las tres franjas bandera republicano.

Villalar cada 23 de abril no conmemora la derrota de la insurrección, sino la victoria de la izquierda castellana arrancando los comuneros al conservadurismo

¿Cuánto de social tuvo la revolución comunera?

Se desbarató no del todo, pero sí un poco el viejo orden estamental. Hay testimonios muy vívidos de cómo los zapateros interrumpían a los nobles en las asambleas, y también cosas más graves. En Tierra de Campos se llegó a destruir los castillos de los nobles partidarios de Carlos V.

De un mito de la izquierda española pasamos a un mito castellano, o al menos de la izquierda castellana.

El franquismo liquidó ese imaginario histórico revolucionario e impuso una lectura conservadora de los comuneros. No se la inventó, pero sí la consolidó. Maravall fue, en pleno franquismo, el que recuperó desde la historiografía académica ese carácter revolucionario de los comuneros. Luego en la Transición la izquierda terminó de arrancar los comuneros al franquismo y convertirlos en un símbolo de autonomía y libertad. Como comentaba el otro día Miguel Ángel Adán Iglesias, de Encuentro Castellano Espliegoa, Villalar cada 23 de abril no conmemora la derrota de la insurrección, sino la victoria de la izquierda castellana arrancando los comuneros al conservadurismo. Por eso al PP nunca le ha gustado esta fiesta, siempre lo ha visto como algo extraño, una celebración de la izquierda en la que se siente incómoda.

El caso es que los comuneros dejan de ser algo español para convertirse en algo castellano.

Sí, la Transición es el momento es el que se regionaliza ese imaginario comunero que antes había sido un mito compartido para toda la izquierda española. También para el catalanismo de izquierdas que veía en la derrota de los comuneros el origen del centralismo español. No veo tan claro que haya una continuidad exacta entre el sometimiento de Castilla y los decretos de Nueva Planta, pero que figuras destacadas como Pi i Margall o Azaña hicieran esa lectura es muy significativo.

En los ejércitos también hay motines, huelgas y una toma de conciencia del poder colectivo de la tropa, que vota a sus líderes para dirigir la revuelta

Tampoco la cosa terminó de cuajar en una comunidad tan compleja como Castilla y León.

Ni muy bien ni muy mal. Esa conjunción copulativa, “y”, de Castilla y León da una pista. Escribe G. Juncales que Castilla y León es una comunidad fracasada identitariamente, pero no desde el punto de vista económico de las elites, y lo comparto plenamente. Con respecto a León y el leonesismo, no es que los comuneros valgan para un roto o un descosido, pero quiero recordar que fueron profundamente confederales en su concepción de cómo debía organizarse Castilla, y que León, Salamanca y Zamora fueron tres ciudades comuneras, en el caso de Salamanca y Zamora muy comuneras, corazón de la insurrección. Eso es un apunte histórico independiente de mi respeto por lo que a día de hoy los leoneses y leonesas quieran ser y hacer con su futuro.

En “Las líneas del frente” vuelves a hacer historia desde abajo, pero esta vez de los soldados del Imperio.

La historiografía lleva años haciendo historia desde abajo de la Edad Moderna, pero quizá lo innovador del libro es contar cómo los soldados explicaban en sus escritos la guerra y la expansión imperial. Humildemente pienso que esa es la aportación más novedosa de “Las líneas del frente”.

Sorprende la cantidad de soldados que sabían leer y escribir.

Sorprende a todo el mundo y también me sorprendió a mí cuando me puse a investigarlo. Los números son impresionantes. Comparado con la gente que sabía leer y escribir en esa época, que por cierto era mucha más de la que pensábamos, el grado de alfabetización en el ejército era muy alto.

El Siglo de Oro es una época de esplendor cultural que sería desastroso dejar a la derecha

¿Qué motivos lo explican?

Son hombres y proceden en muchos casos de entornos urbanos, dos factores de alfabetización. Son jóvenes, es decir, están en edad de aprender, y tienen mucho tiempo libre, porque la vida en la milicia tiene muchos tiempos muertos. Ahí el Ejército funciona como un factor de alfabetización. Muchos soldados aprenden a leer y escribir en el Ejército. Ha seguido pasando. Está estudiado que en época contemporánea los ejércitos nacionales fueron factores importantes en la alfabetización de los europeos y en la extinción de las lenguas no estatales.

¿Cómo ven las guerras en las que están inmersos?

Va por barrios. Son sobre todo profesionales orgullosos de su oficio. Por supuesto celebran las victorias, pero critican también a sus superiores, hasta el punto de poder llamar verdugo al Rey. Son católicos y buenos súbditos, pero toman a veces partido y respetan al enemigo indígena en Latinoamérica o socializan con protestantes en Holanda. La milicia hace ciudadanos, como decía Maquiavelo. En los ejércitos también hay motines, huelgas y una toma de conciencia del poder colectivo de la tropa, que vota a sus líderes para dirigir la revuelta. Antes de los pronunciamientos liberales del siglo XIX y de los soviets de obreros y soldados de la revolución rusa de 1917 están los motines de los soldados de la Edad Moderna. Por eso hay una genealogía más extensa que reivindico. El concepto camarada, presente en todas las lenguas, surge de una palabra española, “la camarada”, en femenino, el grupo de soldados que deciden vivir juntos, compartir gastos y apoyarse mutuamente. Sancho de Londoño, un militar y escritor del siglo XVI, ya advierte que “la camarada” es útil para el despliegue de los ejércitos, pero que de ahí también se derivan los motines y las revueltas.

Historia

Marcus Rediker “La violencia de la esclavitud fue fundamental en el ascenso del capitalismo”

¿Se sienten españoles?

Sí y no. No hay nación política antes del siglo XIX, pero en términos culturales ya hay algo en la Edad Moderna. Creo que la izquierda se equivoca negando la existencia de ese primer sentimiento español. Que exista no significa que esté por delante de otras identificaciones como ser “herrero”, “católico” “soldado” o de tu pueblo. Lo que es una falacia reaccionaria es creer que esa identificación española está por encima de cualquier otra.

A la derecha contemporánea le apasiona la Edad Moderna y a la izquierda en cambio nos interesa muy poco…

Por razones comprensibles y de reparación histórica la Guerra Civil ocupa un lugar central en la memoria de la izquierda española. La paradoja es que a la izquierda le interesa mucho la República, pero se olvida de lo importante que para Lorca, María Zambrano o Miguel Hernández era el Siglo de Oro, tanto por razones históricas como por su potencialidad estética. Si te quitas las gafas del academicismo y la institución escolar leer a Cervantes es una experiencia transformadora. No se me ocurre otra forma de definirlo. El Siglo de Oro es una época de esplendor cultural que sería desastroso dejar a la derecha. Las derecha nunca ha sabido qué hacer con el Siglo de Oro, pero Lorca sí sabía que hacer con Góngora o Lope de Vega.

%20copia.jpg?v=63895603729)

.jpg?v=63912529538)

.jpg?v=63912529538)

.jpg?v=63912378381)

.jpg?v=63912378381)