We can't find the internet

Attempting to reconnect

Something went wrong!

Hang in there while we get back on track

Sáhara

El idioma de Cervantes sigue resonando en las arenas del Sáhara

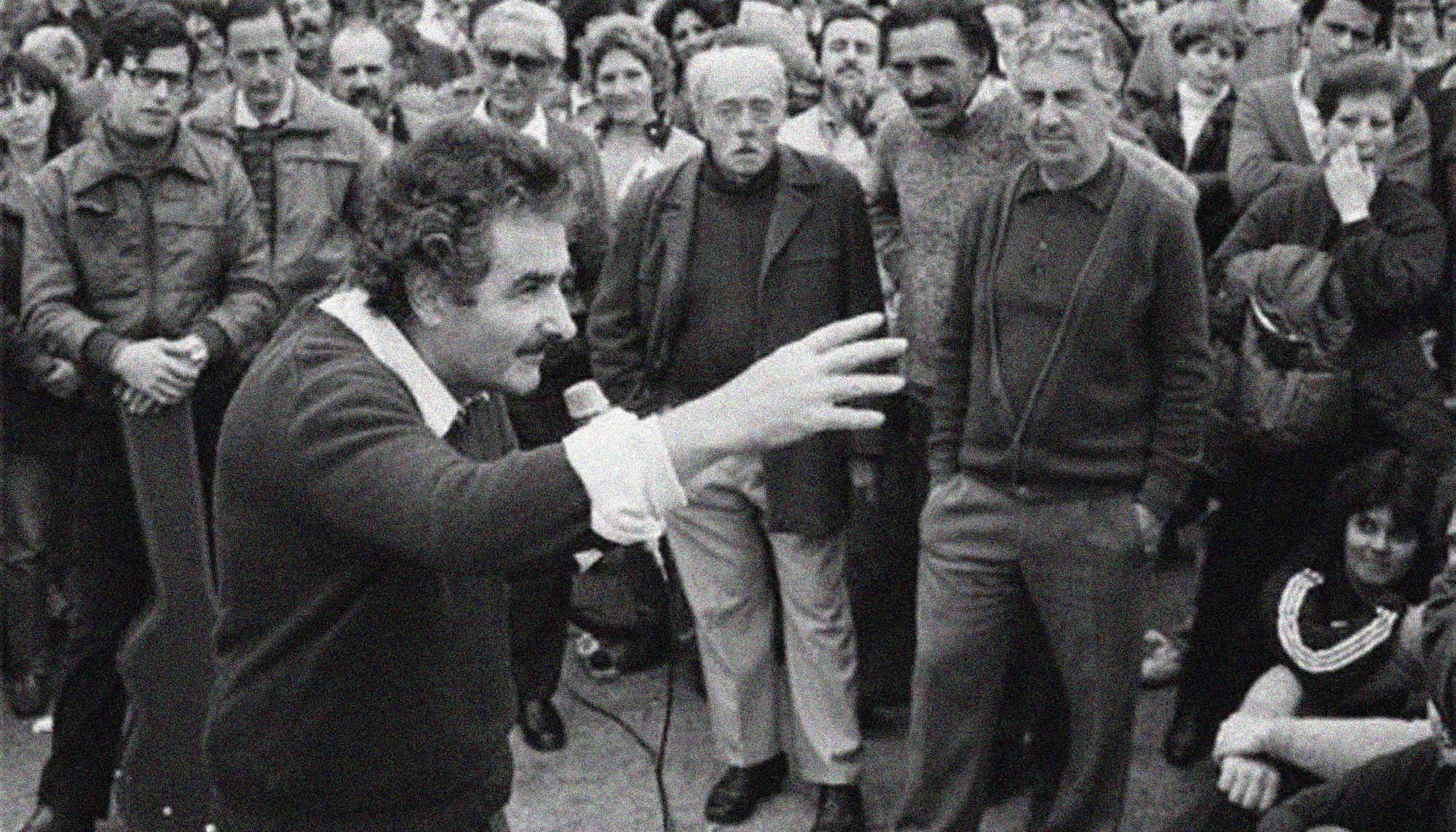

Eduardo Galeano visitó los campamentos de refugiados de Tinduf en 2006 con motivo de la III Edición del Festival Internacional de cine del Sáhara (FiSahara). Allí compartió paseos, té y conversaciones con Ahmed Mohamed Sidahmed, ‘Rubio’, cofundador del festival. El fruto de algunas de aquellas conversaciones quedó plasmado en las páginas de Espejos: una historia casi universal, uno de los últimos libros del genial escritor uruguayo, publicado por Siglo XXI en 2008.

‘Rubio’ es un todoterreno de la cultura saharaui. En 1991, una vez firmado el primer alto el fuego con Marruecos, abandonó las armas de guerrillero y empezó a trabajar para el Ministerio de Cultura de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD). Previamente, había aprovechado los momentos de tranquilidad en el frente —donde le acompañaban en la mochila un libro de García Lorca, una cinta de Joan Manuel Serrat y una foto del Ché— para impartir clases de español a sus compañeros. Ahora nos insiste en su preocupación de que esa lengua no se pierda entre los saharauis: “En las zonas ocupadas por Marruecos, ha sido enterrada y sustituida por el francés como lengua cooficial; es una clara manera de ir diluyendo nuestra identidad bajo el yugo marroquí. Ahora me preocupa que, fuera de las zonas ocupadas, podamos llegar a perder también un idioma que, acompañando al hassanía —el dialecto árabe hablado fundamentalmente en el Sáhara Occidental y Mauritania— forma parte de nuestra cultura y nuestra historia”.

Según el artículo tercero de la Constitución de la RASD, el árabe es la lengua nacional y oficial. Pero, aunque el español no esté amparado constitucionalmente como lengua, es en la práctica la segunda lengua de los saharauis, y se halla reconocida de facto en la rutina de este pueblo, especialmente en la administración, el sistema sanitario y el educativo no universitario.

“Se ha tratado de elaborar un currículo, unos textos escolares, impartir clases y formar maestros. Es un proceso que, pese a nuestros problemas y dificultades, se viene llevando a la práctica desde 1976”, valora Jatri Aduh, ministro de Educación de la RASD hasta principios de abril

Para valorar la vitalidad del idioma de Cervantes hablamos con Jatri Aduh, ministro de Educación, Enseñanza y Formación Profesional de la RASD hasta principios de abril, cuando ha pasado a ser embajador de la RASD en Argelia. Aduh es un viejo militante del Polisario, formado en la organización clandestina en El Aaiún durante la colonización española. Su tarea como ministro tuvo el objetivo fundamental de mantener los altos estándares de educación de su pueblo —según datos de la UNESCO, el 96% de la población saharaui se encuentra alfabetizada, una cifra solo superada en África por Sierra Leona. Y entre los objetivos de dicha formación se encuentra el aprendizaje del español: “Efectivamente, desde la creación de la República, las instituciones que se encargan de llevar adelante este proceso han tratado de establecer ese idioma como segunda lengua, incluso yo diría que es una de las lenguas oficiales de la República saharaui. Por consiguiente, se ha tratado de elaborar un currículo, unos textos escolares, impartir clases y formar maestros. Es un proceso que, pese a nuestros problemas y dificultades, se viene llevando a la práctica desde 1976; y desde el tercer año de primaria hasta el nivel de la ESO, se imparten clases en castellano, lo que sería la educación básica. El problema es que, a partir de ahí, los estudiantes van fundamentalmente a centros argelinos a recibir educación superior, y esta se imparte, además de en árabe, en francés, lo que hace que ya no tengan la posibilidad de seguir cursando estudios en español”.

La generación “cubarahui”

Cuba ha sido tradicionalmente un aliado fundamental del Frente Polisario, y una de sus múltiples muestras de solidaridad fue la concesión de numerosas becas para estudiantes saharauis. Los primeros llegaron en 1977, y según datos de la embajada, para 2016 se habían graduado más de cuatro mil en diferentes carreras. Luego, los “cubarauis” volvían con una sólida formación técnica e intelectual, pero también con un desarrollado conocimiento del español —si bien tamizado por la musicalidad caribeña—.

Al menos así era hasta hace unos años: actualmente, y debido a la crisis por la que atraviesa la isla, el número de estudiantes saharauis que pueden viajar para completar sus estudios se ha reducido de manera considerable, por lo que desde las instituciones de la RASD han tenido que desarrollar diferentes alternativas con las que paliar esa carencia: “Ya no existe la posibilidad de enviar a cientos de niños como antes, por lo que hemos convenido con los compañeros cubanos —también con venezolanos— en la creación de una escuela especializada, la Simón Bolívar, que imparte educación a todos los niveles en los campamentos, desde secundaria hasta el bachiller. Para ello nos acompaña una brigada cubana de profesores que está aquí, con nosotros. Los estudiantes que obtienen el bachiller luego van a Cuba a formarse en la universidad. Pero estamos hablando de una cantidad muy pequeñita, entre 20 y 30 al año, nada comparable con los cientos que viajaban antes”.

Y existen otras iniciativas parecidas: “También hemos tratado de impulsar el proyecto Madrasa —escuela en árabe— que facilita el convenio bilateral entre familias biológicas saharauis con las de acogida en España, para que estas últimas asuman la enseñanza de algunos de nuestros niños y niñas. Sigue siendo una iniciativa limitada, pero es otra de las vías que demuestran que efectivamente estamos tratando de hacer todo lo posible con el objetivo de formar a nuestros estudiantes también fuera de los campamentos y de que el español siga siendo una lengua cooficial en la práctica”.

A lo largo de los tiempos han funcionado infinidad de proyectos con objetivos similares, como el denominado Sáhara habla español. (Didáctica de la lengua castellana en los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf (Argelia), surgido como propuesta de Ahmed Sidahmed a Antonio Pomares y Enrique López, profesores ambos de Filosofía, durante una estancia en los campamentos como parte de otro proyecto educativo, Educación solidaria Elche–Sáhara.

Tal y como cuenta López, el proyecto Sáhara Habla Español se hizo realidad gracias a contar con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación y Desarrollo (AECID). La iniciativa tenía la misión de formar a maestros de español para las escuelas de primaria y pudo desarrollarse durante tres cursos lectivos por los que pasaron aproximadamente unos 120 estudiantes: “Durante el primer curso nos desplazamos cinco docentes; y los dos siguientes, tres profesores. El trabajo se desarrolló en el internado Instituto Nacional de Formación Pedagógica 9 de junio, que en aquellos momentos era lo más parecido a un centro de formación superior a disposición de la RASD. Allí, aparte de la formación de los maestros, realizamos inversiones en adecuación de espacios, apoyamos la alimentación del internado y las condiciones higiénicas, en dotación de equipos tecnológicos y su puesta en marcha: conexión satelital, montaje de donaciones de ordenadores y su implementación con tarjetas wifi, impresoras… y beca para los graduados en nuestros cursos. El proyecto finalizó cuando la convocatoria de 2011 no fue aprobada por la AECID”, una decisión que ‘Rubio’ achaca a condicionantes políticos desde España.

Sin duda, una de las iniciativas más populares entre la infancia saharaui es Vacaciones en paz, con la que las ciudades y pueblos de nuestra geografía siguen acogiendo a los niños que vienen a acompañarnos y con el que, además de evitarles los meses más duros y sofocantes del verano en los campamentos, facilita que desde sus primeros años empiecen a familiarizarse con el idioma —y dependiendo de las comunidades autónomas, con las otras lenguas oficiales del Estado—.

“Seguimos pensando que el Gobierno español debería implicarse de alguna manera… aunque siendo sinceros, y viendo su deriva, no confiamos mucho en ello”, resume Aduh

“La sociedad española es fundamentalmente solidaria —quiere recalcar Aduh—, tenemos programas de colaboración con regiones y comunidades concretas, con algunas instituciones, ONG, con universidades… pero es muy limitado. Desde luego, no todo lo que desearíamos. Por ejemplo, hay una pequeña cantidad de profesores de la Universidad de Castilla-La Mancha que vienen todos los años a pasar 15 días y a hacer prácticas de enseñanza con los niños, pero sigue siendo insuficiente. Para paliar ese déficit, seguimos pensando que el Gobierno español debería implicarse de alguna manera… aunque siendo sinceros, y viendo su deriva, no confiamos mucho en ello”.

Lo cierto es que el Gobierno encabezado por Pedro Sánchez no parece tener el más mínimo interés en la que fuera su antigua colonia en África y de la cual España, según resoluciones de la ONU, sigue siendo potencia administradora hasta que se complete el proceso de descolonización. Para muestra de dicho desinterés, basta comentar que en el informe España-África 2025-2028. Trabajando juntos a través de una relación estratégica, presentado el pasado diciembre y en el que se detalla la estrategia diseñada por el ministerio de Asuntos Exteriores para ese continente, no existe una sola mención al Sáhara Occidental.

El alzheimer del Cervantes

Según sus propios objetivos, el Instituto Cervantes es “la institución pública creada por España en 1991 para promover universalmente la enseñanza, el estudio y el uso del español y contribuir a la difusión de las culturas hispánicas en el exterior”. Pese a esta declaración de intenciones, en la práctica parece haberse olvidado del Sáhara y sigue sin contar una sede en el territorio de la que fuera, primero colonia, y luego provincia española hasta 1975. Tampoco en los campamentos de refugiados de Tinduf, que, a día de hoy, acogen al mayor número de personas de origen saharaui.

El desinterés que muestra el Cervantes es, sin duda, algo que enfada a ‘Rubio’: “Cuando fui a Madrid presenté una queja oficial ante la sede, donde exponía que era incomprensible que esa institución estuviera promocionando al español en los lugares más remotos del planeta y a la vez no haya tenido la más mínima sensibilidad ni interés en promocionarlo aquí, donde se siente el idioma como algo propio en una buena parte de la población. Y eso que el director es una persona que porta en sus manos la llama literaria de Almudena Grandes”.

El enfado es compartido por el ex ministro de Educación saharaui: “Hemos contactado por todas las vías con el instituto buscando una implicación, pero nunca ha habido contestación oficial, a pesar de que yo sé que muchas personas dentro de la institución simpatizan con la causa saharaui. Pero es imposible”.

Según declaraciones a El Confidencial en 2019, la idea del Cervantes era “abrir una extensión allí, que está autorizada, pero hasta la fecha, con la situación inestable de Argelia y la pandemia no ha sido posible”. Y en diciembre de ese mismo año, el consejo de administración teóricamente aprobó “llevar a cabo acciones encaminadas a la formación de profesores de español y la preparación de material didáctico en Rabuni, el centro administrativo de los campamentos de refugiados”, pero lo cierto es, que a día de hoy, nadie ha vuelto a saber nada de esas acciones aprobadas. Por otra parte, el Cervantes tampoco ha respondido a las preguntas de este diario sobre el asunto.

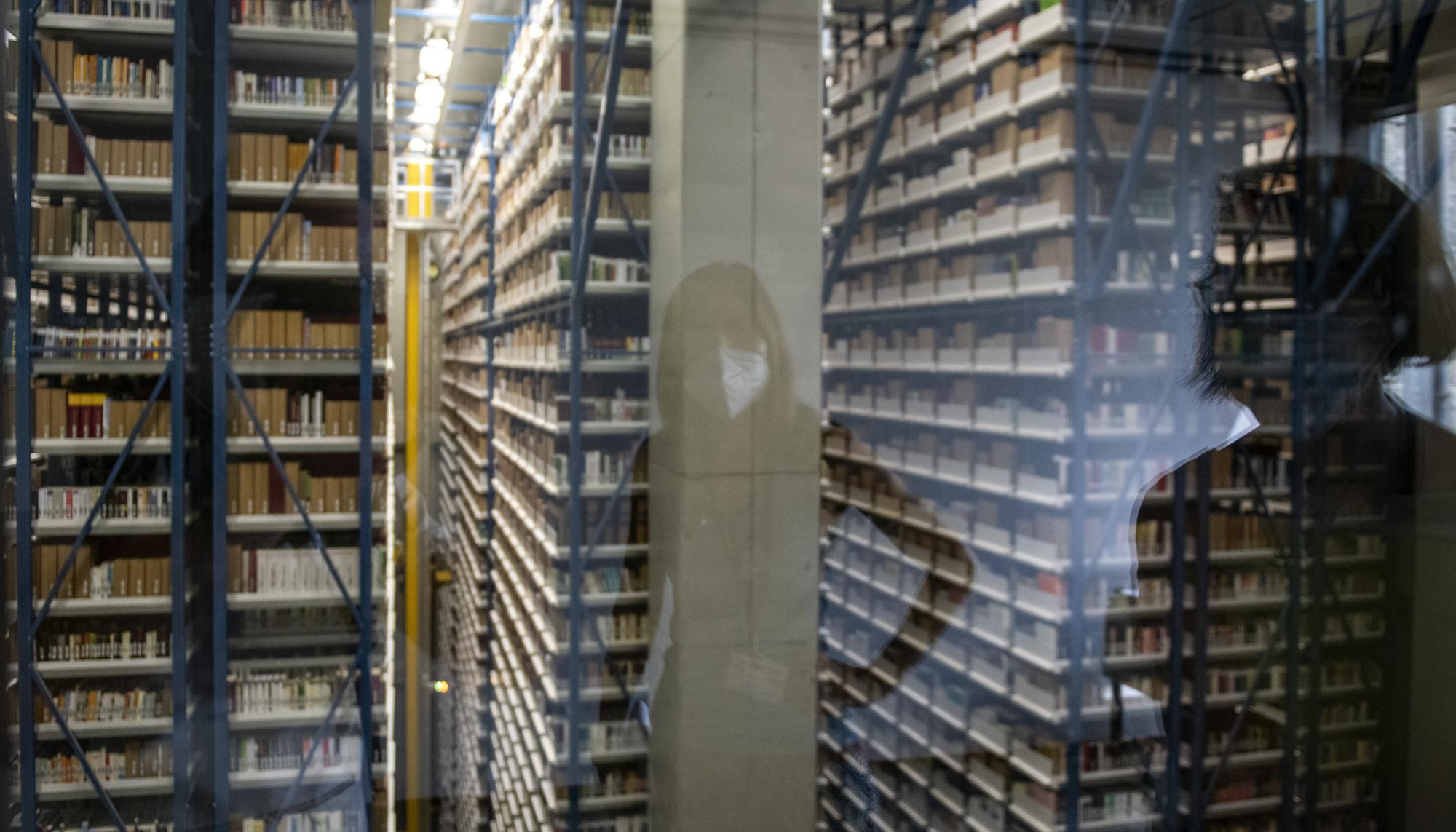

Bibliotecas en el desierto

Conversar con ‘Rubio’ es adentrarse en la tradición oral saharaui basada en esa rica mezcla de historias, poemas y canciones: “El bubisher es un pajarito pequeño, mitad blanco, mitad negro, que cuando se posa en las jaimas trae el augurio de buenos tiempos, de alegría, de felicidad. Este pajarito simboliza con sus colores nuestra cultura, pues los nómadas saharauis acompañamos las noches con relatos y despertamos al día con poesía”.

Precisamente Bubisher es el nombre que le pusieron a su proyecto el puñado de soñadores que en su día se plantearon levantar una red de bibliotecas en los campamentos de refugiados. Lo que empezó con un primer bibliobús en 2008, “cargado de libros y de ilusiones” es, 17 años después, una realidad que cuenta ya con cinco bibliotecas funcionando a pleno rendimiento en las wilayas —provincias en árabe— de Smara, Auserd, Bojador, Dajla y El Aaiún y cinco bibliobuses que trotan por la inhóspita hamada, generando, allí donde van, oasis de cultura.

Palma Aparicio, coordinadora de las bibliotecarias, nos detalla su funcionamiento: “Están gestionadas en su totalidad por bibliotecarios y bibliotecarias saharauis, tres en cada biblioteca. Uno de ellos es, además, el conductor del bibliobús. Por otra parte, hay una persona encargada de la limpieza y un guardián. Por las mañanas, el conductor y una de las bibliotecarias van a las escuelas para apoyar las clases de español en lo relativo a expresión y comprensión oral. Por las tardes, el bibliobús va a los barrios más alejados y allí hacen también actividades de animación a la lectura y préstamo de libros”.

Las bibliotecas funcionan, además, como centros culturales: “Son muchos los colectivos que dan charlas y cursos en ellas. Últimamente, se han impartido charlas sobre acoso, salud mental y abandono escolar, tanto para los niños como para sus familias. También se imparten sobre salud y cuidados y cursos de formación para maestros”.

“Utilizar el castellano es para mí una excelente herramienta de comunicación y una oportunidad para que mi voz —mis poemas, mis relatos, mis escritos, que son un trocito del alma de mi pueblo— se escuche fuera, para hacer llegar nuestra realidad a otros lugares del mundo, especialmente a Latinoamérica”, dice el escritor Liman Boisha

El escritor Liman Boisha es presidente de Bubisher y forma parte de la llamada “Generación de la Amistad”, el grupo de poetas que hunde sus raíces culturales en el Sáhara y escribe en español: “Las primeras lecciones del castellano las recibí en los campamentos, luego continué mis estudios en Cuba, donde me licencié en Periodismo. Al regresar a la hamada argelina, trabajé en las emisiones en castellano de la Radio Nacional Saharaui. Utilizar el castellano es para mí una excelente herramienta de comunicación y una oportunidad para que mi voz —mis poemas, mis relatos, mis escritos, que son un trocito del alma de mi pueblo— se escuche fuera, para hacer llegar nuestra realidad a otros lugares del mundo, especialmente a Latinoamérica… Bueno, y también es un privilegio poder leer en el original a Cervantes, a Lorca, a Miguel Hernández, a Cortázar, a Gabriela Mistral, a Alejandra Pizarnik, al gran José Martí y tantos otros. Y el hassanía es la fuente, el pozo del que bebo para poder crear, escribir, imaginar el pasado, el presente y tal vez nuestro futuro. En mí, las dos lenguas se recrean y se complementan; como el proyecto Bubisher, que es al mismo tiempo saharaui y español; es hassanía, árabe, castellano, catalán, euskera, gallego, inglés, francés. Babel de lenguas, lecturas y aprendizajes. Amistad, solidaridad y generosidad”.

La importancia del español como segunda lengua es algo que también quiere destacar Abdurrahaman Budda, autor de una decena de libros en castellano y responsable del apartado de escritores de la Unión de Periodistas y Escritores Saharauis (UPES), asociación que agrupa a más de 300 profesionales tanto en la RASD como en las zonas ocupadas por Marruecos y en la diáspora repartida por el planeta: “El 80% de los escritores saharauis escriben en castellano. La administración franquista de Arias Navarro abandonó a su suerte al Sáhara Occidental en una descolonización inconclusa, y lo mismo hicieron los sucesivos gobiernos democráticos… Pero los saharauis nunca abandonaron el español. Esta lengua sigue presente en nuestros corazones, gracias también a la colaboración y apoyo de las asociaciones amigas de nuestro pueblo, de los escritores, de los periodistas, de todas aquellas personas nobles que apoyan nuestra causa”.

En un entorno geográfico donde los países circundantes son francófonos o tienen el francés como segunda lengua, el español cobra una importancia especial para la identidad de este pueblo: “Hemos decidido mantener el español como parte de nuestra identidad cultural. Y quiero destacar que la RASD es miembro constituyente de la Unión Africana y siempre hemos tratado de activar la presencia del español en las instituciones panafricanas —destaca Aduh— y a título de ejemplo, en el parlamento panafricano, gracias a la a la insistencia y la iniciativa del grupo de parlamentarios saharauis, se ha establecido la traducción simultánea al español como una de las lenguas oficiales en sesiones y conferencias entre presidentes y reuniones de trabajo”.

Mientras en las zonas ocupadas por Marruecos a partir de 1975 comenzó una rápida desaparición del idioma cervantino, desplazado por el francés, en las zonas controladas por la RASD y en los campamentos de refugiados, se ha convertido en una forma de resistencia de la identidad cultural saharaui frente al borrado del ocupante. Y aunque su enseñanza se encuentra en un momento complicado, debido a las enormes dificultades por las que atraviesa este pueblo y el desinterés del Gobierno español para con su antigua colonia, su uso se mantiene gracias al empeño de las autoridades del Polisario, de intelectuales saharauis empeñados en ello, y de toda una constelación de entidades solidarias que, desde España, sienten esta causa como propia.

“Sí, el ingenioso hidalgo Don Quijote sigue cabalgando por esta tierra, pero no con una adarga bajo el brazo, sino con una pluma que escribe con tinta en el corazón, Sáhara habla español”, sentencia riendo Ahmed.

.jpg?v=63913400202)

.jpg?v=63824679410)