We can't find the internet

Attempting to reconnect

Something went wrong!

Hang in there while we get back on track

Educación

“Aquí sobra gente”: maltusianismo académico y producción de precariedad

Doctor en Filosofía y escritor. Su último libro es El intelectual plebeyo. Vocación y resistencia del pensar alegre (Taugenit, 2021)

Hace más de dos siglos, el escocés Thomas Robert Malthus (1766-1834) interpretó la pobreza como el resultado de una tendencia natural al desequilibrio entre el exceso de población y los recursos disponibles. Como veremos, una redistribución más justa y equitativa de esos recursos no fue precisamente la conclusión a la que llegó este clérigo anglicano, considerado uno de los padres de la demografía y contemporáneo de economistas clásicos como David Ricardo, de quien además fue íntimo amigo. Análogamente, al hablar sobre el precariado intelectual, hoy predominan las referencias relativas a la escasez de plazas y financiación en comparación con la cantidad de candidatos que optan a cualquier convocatoria. Dependiendo del contexto, tales observaciones pueden ser tomadas como una descripción o como una justificación. Y, dependiendo de quién las haga, a resignada constatación o a descarado cinismo.

El sentido de este texto se dirige a cuestionar ambas posiciones: la de la descripción resignada y la de la justificación cínica. Al cabo, resignación, pereza, derrotismo, cinismo y otros muchos elementos son consecuencias perfectamente previsibles dentro de un orden dado de las cosas, y no meros accidentes a los que adaptarse. Por eso, como he planteado en otros lugares (especialmente en Crítica de la razón precaria y El intelectual plebeyo), reflexionar sobre el carácter sistémico antes que individual de estos efectos en nuestra subjetividad puede ayudar a comprender mejor a qué nos estamos enfrentando cuando hablamos de precariedad, así como la necesidad de formas de resistencia que se interesen por lo común.

Para empezar, conviene remarcar la diferencia entre la inevitable precariedad de orden biológico, que nos afecta a cualquiera en tanto que seres vivos, de esa otra de tipo social. Una de las características de los modelos ideológicos de filiación darwinista es la retroalimentación entre ambos tipos de precariedad. Por ello, parece aún más importante distinguir entre el hecho de la precariedad y el proceso de precarización (o sea, el conjunto de acciones para la precariedad). Como fenómeno social no es, en modo alguno, una anomalía o una disfunción del sistema, ni tampoco un accidente de la Fortuna o una consecuencia justa derivada de los errores del individuo en precario, que tiene “lo que merece”. Antes al contrario, la precariedad es una variable fundamental del modelo económico y social vigente que se compadece perfectamente con él. Desde este punto de vista, no debiera verse sólo como un índice de la desigualdad y la injusticia social sino, además, como un factor que las ensancha y las promueve.

“Sois muchos, no hay para todos”

La expresión “políticas maltusianas” hace referencia a los análisis de Malthus y su Ensayo sobre el principio de la población (1798). Cierta ambigüedad entre los planos descriptivo y prescriptivo ha facilitado relecturas muy diversas a lo largo de la historia. En cualquier caso, en Malthus, como ocurre ahora en el ámbito académico, se procede a una naturalización de la desigualdad y la miseria, que quedan incluso justificadas en términos ora providencialistas, ora funcionalistas. Las decisiones a adoptar (y a rechazar) frente al hecho natural e inevitable de la pobreza de grandes capas de población caen, pues, por su propio peso: ni se puede hacer más ni se debe hacer otra cosa porque las cosas son así por y para algo.

Recordemos la condición clerical de Malthus, pues su pensamiento social se encuentra inserto en una comprensión moral y disciplinaria de los problemas históricos. Así, la escasez desempeña la función de fomentar la virtud y frenar la molicie. El plan secreto de la Providencia no sólo permite las dificultades, sino que se sirve de ellas para dar ocasión a la virtud. De ahí también el rechazo de Malthus al conjunto de previsiones legales de ayuda a los más necesitados, existentes desde época medieval. El argumento económico, claro, no desmiente a la Providencia: las medidas paliativas no solucionan el problema de la pobreza, sino que lo agravan porque, entre otras cosas, desincentivan el esfuerzo. Estas ideas, que influyeron decisivamente en la reforma de las Leyes de Pobres de 1834, resuenan en el presente.

No es casualidad que los esfuerzos mayores de todo el entramado institucional se dirijan a incorporar más población al sistema, al tiempo que se acepta como un mal inevitable que se disparen las bajas.

Del mismo modo que se consideraba la disminución de la natalidad mediante la negación de ayuda a los pobres, que se verían así desalentados a procrear, también ahora el factor económico sirve al ajuste poblacional académico. En nuestro ámbito, a las ayudas públicas destinadas a la reproducción social de la ciencia las llamamos becas. En otro sentido, contratos y estabilidad laboral. Y aquí, como en general toda la cuestión de los recursos públicos disponibles, lo más relevante no es tanto el debate sobre las cifras, sino más bien sobre el diseño y criterios de distribución de esos fondos, que habremos de abordar en otro lugar.

En lo que tiene de ideología, el neoliberalismo también impone en el relato un tipo de militancia moral y una disciplina. El auge de la meritocracia es una muestra de ello y el sufrimiento se presenta así como una oportunidad para desarrollarse, algo que esconde alguna utilidad si se sabe buscar bien. Lo esencial es que se trata de modelos explicativos que legitiman y consagran la desigualdad: cada cual ocupa el lugar que merece y esa posición es expresión y modelo de la bondad última de unos valores, por lo que no cabe intervenir demasiado en la estructura social dada. Lo fundamental sigue siendo esforzarse, pero la vitola del esfuerzo sólo se obtiene en función del resultado. El pobre, en el discurso de entonces y en el de ahora, no se esfuerza lo suficiente si tiene ayuda. Y aunque no se reduzca a la cuestión económica, algo parecido cabe ver en el tratamiento de la precariedad y su vinculación a una narrativa de merecimientos: se supone que cuanto más (auto)explotado se reconozca al sujeto, más posibilidades tendrá en su aspiración de dejar ser (auto)explotado algún día.

La trampa neomaltusiana

A juicio del escocés, el desequilibrio entre recursos y población sólo se resuelve mediante los ajustes demográficos que producen guerras, hambrunas, enfermedades y otras desgracias. Porque mientras la población crece geométricamente, la capacidad de producir recursos sólo lo hace aritméticamente, y ésta es una trampa de tipo natural que viene a poner también en cuestión el optimismo de la Ilustración. Desde luego, las predicciones de Malthus a propósito de una superpoblación conducente a la extinción de la especie no tuvieron en cuenta el factor tecnológico, capaz de multiplicar la capacidad de producción y servir a la supervivencia de los individuos. Ahora bien, cabría preguntarse hoy, especialmente a partir de la pandemia, cuál es el papel de la tecnología en la traslación académica del maltusianismo y si se encuentra comprometido principalmente con la creación, la reproducción o, más bien, la supresión de los puestos y el empeoramiento general de las condiciones laborales de la mayoría. Todo lo cual es perfectamente compatible con los esfuerzos por seguir captando más y más jóvenes para un reemplazo generacional cada vez más dudoso y testimonial.

Frente a ese aumento exponencial de la población y su subsiguiente pobreza, Malthus señala una serie de elementos de los que cabe esperar un freno a ese crecimiento e índices más equilibrados con los recursos disponibles. El más eficaz, el aumento de la tasa de mortalidad. En el ámbito del precariado académico, equivale a la tasa de abandono. A mi modo de ver, la “mortalidad académica” es uno de los aspectos más elocuentes de la injusticia estructural del modelo universidad-empresa: por una parte, procura atraer al mayor número de candidatos; por otra, una vez dentro, produce unas condiciones de vida que provocan niveles de malestar que empujan a muchos al abandono. No es casualidad que los esfuerzos mayores de todo el entramado institucional se dirijan a incorporar más población al sistema, al tiempo que se acepta como un mal inevitable que se disparen las bajas. Por decirlo claramente: el sistema parece diseñado para que uno desee entrar y avanzar, incluso (¿sobre todo?) para que le dé miedo salir, pero no para que disfrute permaneciendo en él.

Universidad

Robo de cerebros: el colapso de la investigación pública

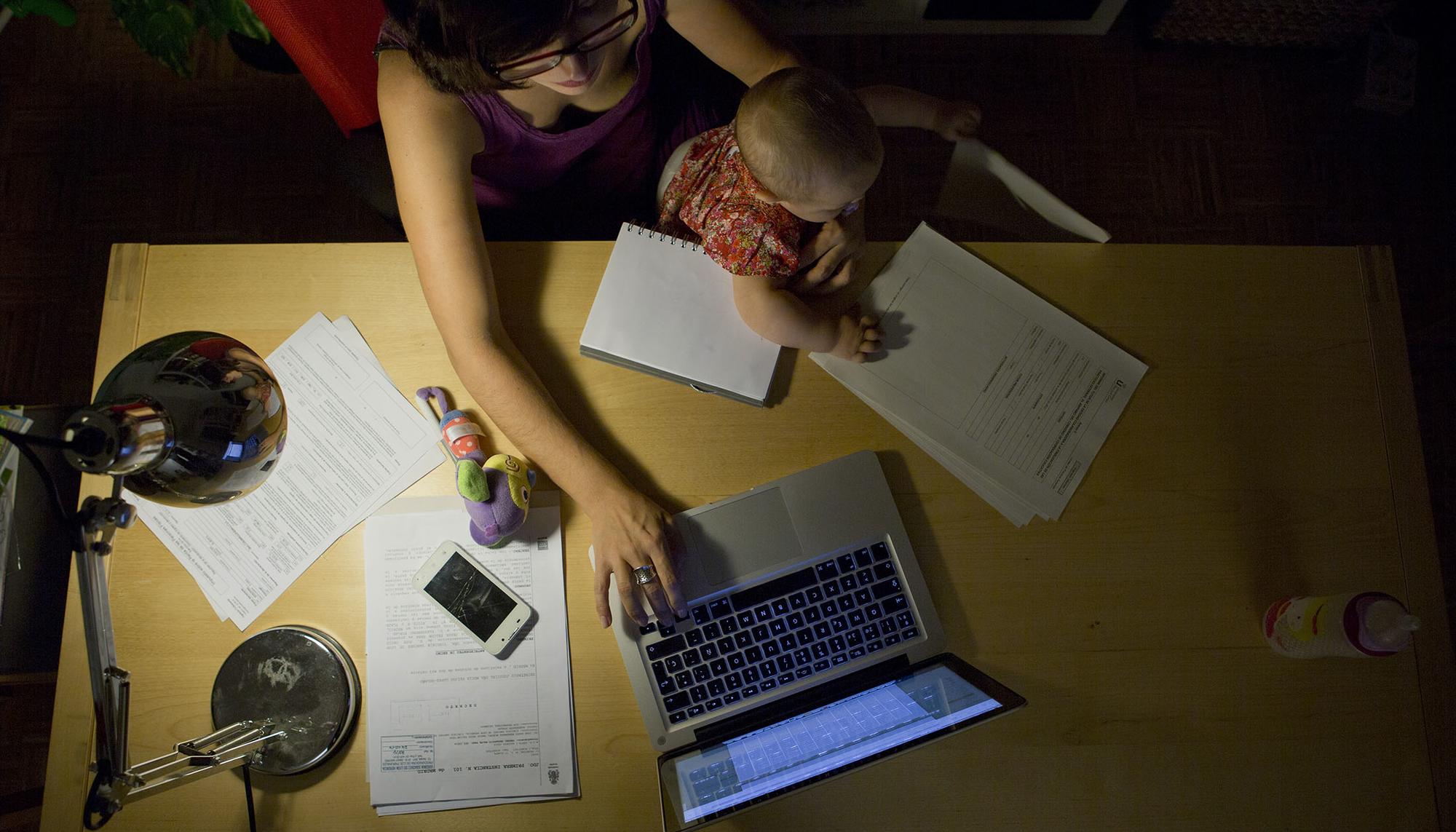

El retraso de la nupcialidad es otra estrategia que todas las políticas neomaltusianas siempre han tenido muy en cuenta, y aquí también pueden establecerse analogías. Además de las técnicas anticonceptivas (recortes, tasas de reposición...), alargar la etapa formativa y el nomadismo académico desempeñan un papel fundamental en el control demográfico. Hay una llamada constante a actualizarse y dotarse de aquello que falta y cuya carencia explica y justifica la precariedad. Una consecuencia de esta prolongación antinatural de estos períodos preparatorios es su interferencia o definitiva incompatibilidad con la vida familiar, lo que afecta especialmente a las mujeres, no sólo por la maternidad, sino también porque es sobre ellas sobre quienes recaen mayoritariamente los cuidados de sus pequeños y/o de sus mayores. Todo lo cual se traduce en nuevos ajustes demográficos, habida cuenta de que muchas personas no pueden o no quieren soportar indefinidamente esta situación injusta y abusiva.

Perspectivas

Recordemos que las posiciones de Malthus se inscriben en una preocupación acerca del problema del agotamiento de los recursos disponibles a medida que crece la población. David Ricardo había mostrado que, cuando el factor tierra permanecía constante, los sucesivos incrementos del factor trabajo producían un rendimiento cada vez menor, lo que se conoce como la ley de rendimientos decrecientes. Estos rendimientos darán lugar tanto a salarios de subsistencia como a la expulsión de los más desfavorecidos hacia tierras menos fértiles. O, incluso cuando fueran igual de fértiles, más alejadas de los centros de comercialización. A ese aspecto competitivo, Ricardo lo llamó renta de situación (concepto clave más tarde en la formulación de la ley de hierro de los salarios por parte de Karl Marx).

Allí donde reina el discurso de la innovación, la imaginación se reduce a la mínima expresión, pues lo único a lo que debe dirigirse es al hallazgo de nuevas formas que sirvan al incremento de la productividad.

Pues bien, las metáforas espaciales con que nos referimos a la vida y organización académicas, tales como campo, áreas o líneas pueden ayudarnos a pensar algunos de los fenómenos a relacionar con esta renta de situación. Por poner un ejemplo, podríamos observar cómo cada vez con menos disimulo la carrera profesional parece orientada a ocupar una parcela determinada en el seno de un campo disciplinar, al objeto de extraer de la misma el máximo rendimiento. Los colonos que van llegando deben desplazarse a tierras menos fértiles o con peor situación, con lo que su rendimiento y su posición en el sistema queda sujeta a esa marginalidad decreciente. Emigrar a otros lugares menos poblados o abrir una nueva y prometedora línea de investigación (el equivalente a la innovación tecnológica) constituyen dos líneas de fuga en este cuadro. Pero, sea como fuere, hay que expandirse, pues el incremento de extensión (esa intervención sobre el factor tierra) es lo que puede ofrecer la oportunidad para cosechar algo, siquiera para la mera subsistencia.

Por supuesto, en un escenario de competición por los escasos recursos disponibles (que no existentes), la tendencia natural será explotar al máximo la tierra de la que se goza, cada vez más trillada, con lo que la calidad de los frutos no podrá sino resentirse. La hiperespecialización se presenta entonces como una buena solución, según el paradigma que impele a extraer todo el rendimiento posible en una superficie dada. Además del aprovechamiento intensivo, implica el descubrimiento de nuevos recursos potenciales en ese área, la optimización productiva de cada componente y su ulterior capitalización. La hiperespecialización, en suma, se justifica por el valor de mercado de aquello que produce, que, por lo demás, no puede garantizar su estabilidad a largo plazo. A esta forma en otros ámbitos la conocemos como monocultivo y es característica de los modelos extractivistas del capitalismo (también el universitario). Sus consecuencias más conocidas: incremento de la desigualdad, agotamiento de los recursos, corrupción, perjuicio medioambiental, migraciones forzadas, aumento de los conflictos…

Final

Bien, traslademos esto al ámbito académico: ¿no podemos reconocer una lógica similar en la práctica de exprimir hasta las heces ciertos temas y pretender ocupar áreas de trabajo y asegurar y ensanchar el perímetro de lo propio en competencia con otros? ¿No es eso una marca de sentido común sistémico, una muestra de productividad, mucho antes que el resultado de “seguir modas” o de una supuesta “falta de imaginación”? Porque quizá lo que sobre entonces es la imaginación: allí donde reina el discurso de la innovación, la imaginación se reduce a la mínima expresión, pues lo único a lo que debe dirigirse es al hallazgo de nuevas formas que sirvan al incremento de la productividad y a la provisión de razones que afirmen su valor estratégico, o sea, de futuro en el que invertir.

En este marco, en el que gran parte de la vida académica parece consistir en renovar el derecho a la supervivencia, merece la pena acabar mencionando la distinción maltusiana entre ocupaciones productivas e improductivas a partir del tipo de mercancía. Según las políticas públicas de investigación y la universidad-empresa neoliberal, ¿dónde clasificaríamos las humanidades, la investigación básica y, en general, toda ciencia y conocimiento de naturaleza no aplicada-no todavía-no suficientemente aplicada? ¿Y cuál diríamos que es el destino que le aguarda a quien sea tachado de improductivo? ¿Podemos aceptar esto? Yo creo que no, y que es en el rechazo frontal a los esquemas de maltusianos y darwinistas donde precisamente nos jugamos la supervivencia.

Javier López Alós es autor, entre otros trabajos, de Crítica de la razón precaria. La vida intelectual ante la obligación de lo extraordinario (Los Libros de la Catarata, 2019) y El intelectual plebeyo. Vocación y resistencia del pensar alegre (Taugenit, 2021).

Cuidados

Sueños para no dormir: sobre publicidad, colchones e ideología

El neoliberalismo ha entrado, literalmente, hasta nuestras cocinas y ha invadido todo nuestro tiempo, incluido el de dormir.

Relacionadas

Filosofía

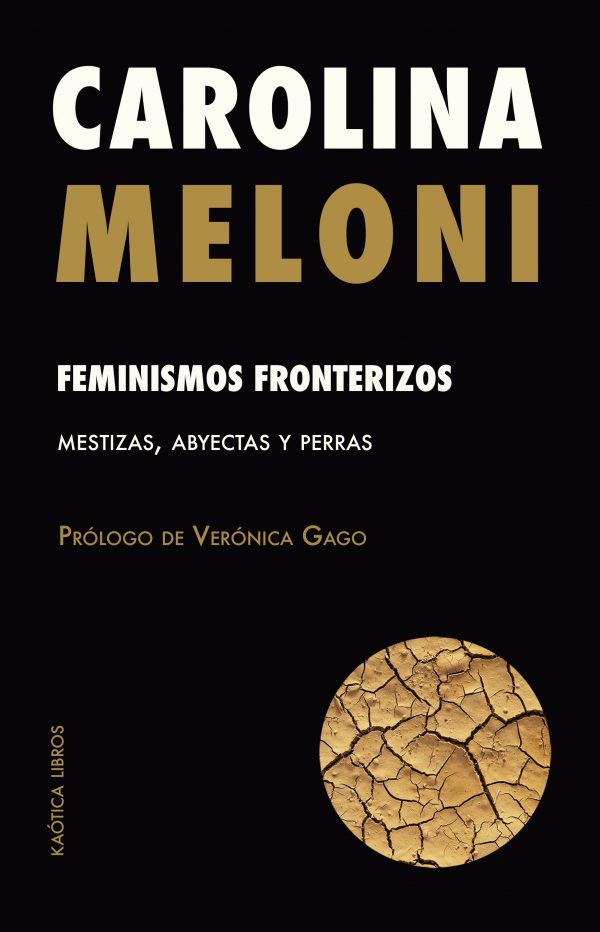

Carolina Meloni “Nunca será cómodo ser una filósofa”

Filosofía

Filosofía Cantando filosofía y bailando pensamiento crítico con Rigoberta Bandini

Filosofía

Filosofía La Idea de belleza o la belleza de una idea

No estoy de acuerdo del todo con el artículo.

En mi opinión, el mundo académico está más preocupado de publicar que de otra cosa.

No es "maltusianismo", es "gregarismo"; y se están devorando unos a otros.

Si quieres entrar en el mundo académico, se caníbal y llegarás antes al estrellato.

.jpg?v=63912378381)

.jpg?v=63912107965)

.jpg?v=63912107965)