We can't find the internet

Attempting to reconnect

Something went wrong!

Hang in there while we get back on track

Marxismo

Alberto Santamaría: “Revolución es el gran fantasma que nunca termina de aterrizar”

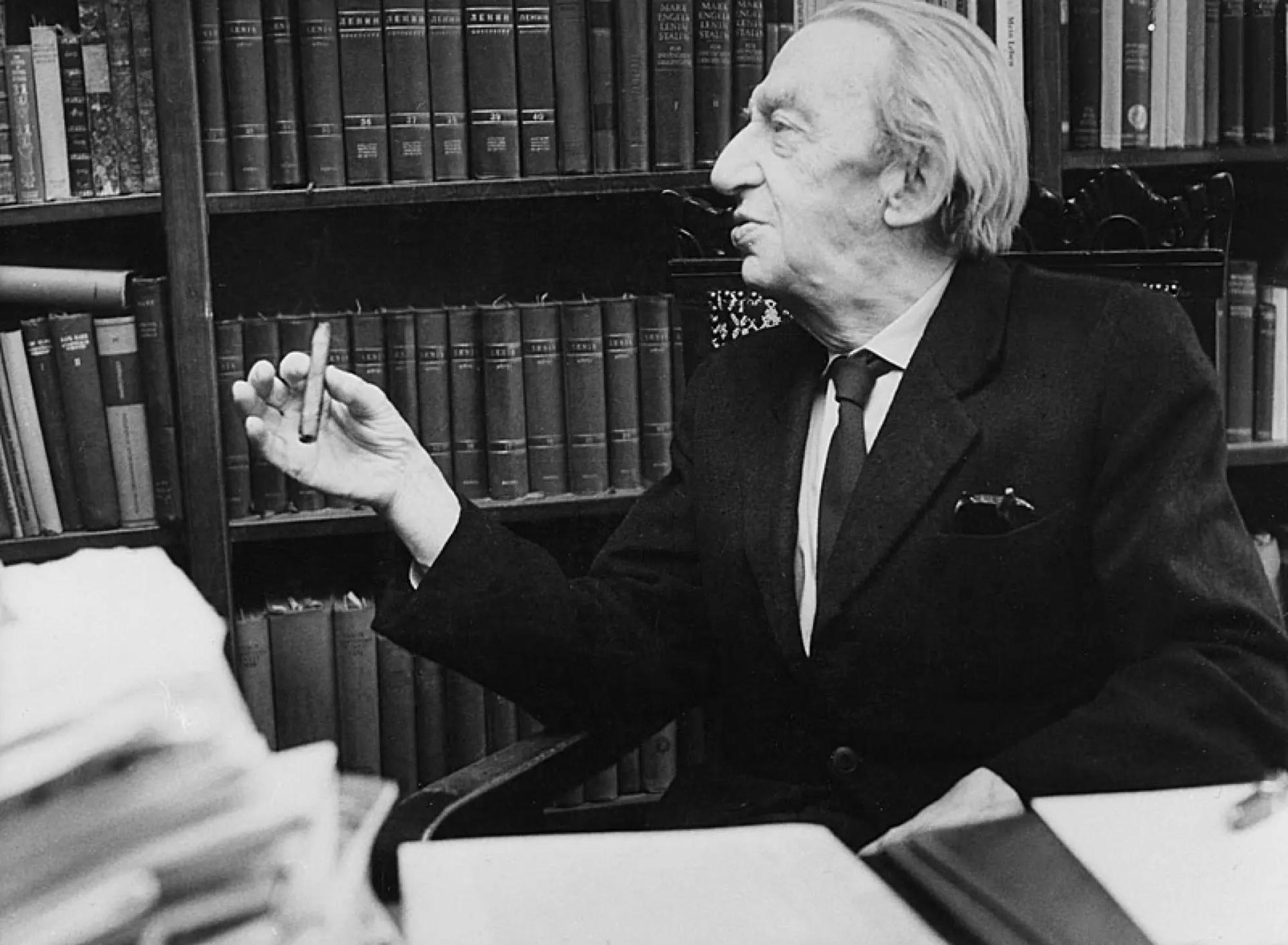

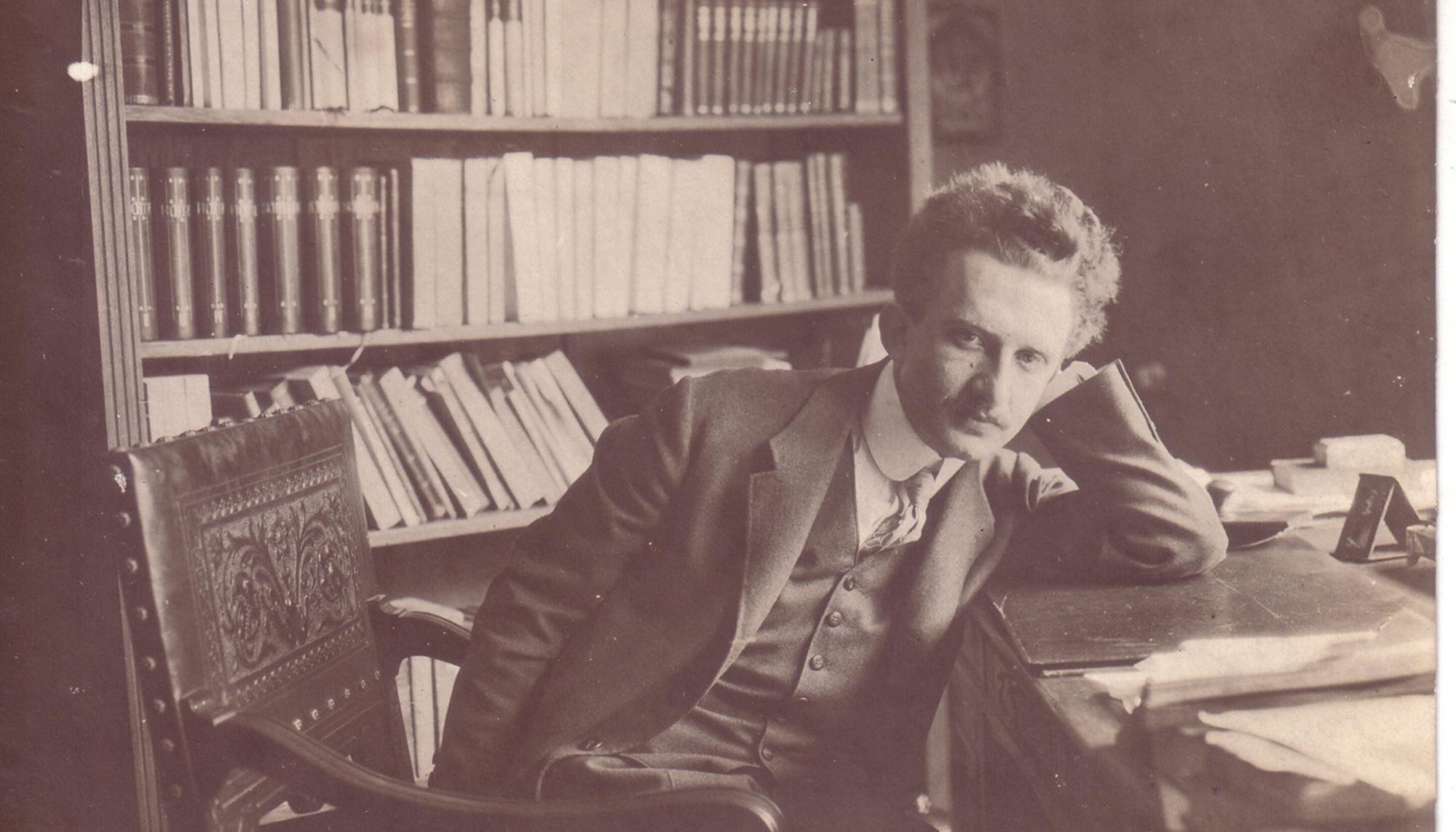

Continuamos nuestra entrevista a Alberto Santamaría, que acaba de publicar la obra Lukács y los fantasmas. Una aproximación a Historia y conciencia de clase (2023), editada por Sylone y Viento Sur. Si la parte previa de esta entrevista estaba focalizada en la trayectoria de Lukács antes de su “conversión” al marxismo, esta parte se sumerge de lleno en el ritmo épico, excesivo y desigual que destila Historia y consciencia de clase. La dialéctica, la noción conciencia posible, el proceso de autoconocimiento de la clase, el concepto de totalidad y la lógica de la cosificación generada por el capital se dan cita en esta parte de la entrevista, en la que también se abordan problemas como la cosificación y la ficción generada por “ilusiones protectoras” (Raymond Williams) que anclan el pensamiento revolucionario a los espejismos del capitalismo –evitando así su cuestionamiento y superación práctica–.

Marxismo

Alberto Santamaría “Lukács buscó extraer el marxismo de lo estrictamente económico”

Entrando ya en Historia y conciencia de clase (HyCC), elaboras una crítica de las lecturas simplistas de las nociones de conciencia y teoría en la obra, sobre todo en relación con la posibilidad del despliegue del proceso revolucionario. Habitualmente la figura dialéctica y hegeliana del autoconocimiento de la clase obrera –toma de conciencia que enlaza al mismo tiempo con el conocimiento adecuado de la sociedad–, se ha banalizado como una visión demasiado intelectualista y voluntarista de la política. Sin embargo, tú rompes con la inmediatez de esas lecturas y hablas de la toma de conciencia como del inicio de un proceso abierto que puede –aunque de manera condicionada– desembocar en revolución.

Un autor tan perspicaz, pero sobre todo con la formación teórica y literaria que tenía Lukács no podía caer en una simpleza como la que reduce HyCC a un libro donde su autor equipara conocimiento y revolución. Tengo claro, y así lo desarrollo en el libro, que HyCC es un libro desigual, ambiguo y excesivo, pero también que posee una serie de virtudes que el mismo Lukács sigue teniendo presentes en 1967. Una de las afirmaciones de las que no se apea Lukács es la necesidad de entender la dialéctica como el método marxista. Esta cuestión de la dialéctica es la que permite entender que los procesos de autoconocimiento conllevan procesos de desaprendizaje, de desvelamiento y de pugna no solo a nivel de la conciencia sino también de lucha por lo no-consciente.

Lukács afirma en varios momentos que este proceso de desaprendizaje, esta batalla por las líneas de la conciencia era el lugar desde el que ha de suceder el cambio político, la base de operaciones desde la que disponer una praxis revolucionaria que surja en paralelo. Es el punto de partida, la condición de su posibilidad. No es que haya una esencia humana inamovible que haya que descubrir o desvelar o recuperar sino que existe un pulso constante, un flujo imparable entre las mutaciones internas (consciente-no-consciente) y las transformaciones históricas. Desatar el nudo que ha creado el modelo burgués capitalista -y que imposibilita esta transfusión- es esencial para construir un sentido operativo del cambio político. Entender la sociedad o la misma historia como un fenómeno independiente de nuestras acciones resulta a todas luces ridículo, pero reducir la vida a un proceso únicamente económico-material no resuelve nada. La acción revolucionaria se funda en un conocimiento dialéctico de la realidad, a través del cual se descubre, no en los hechos aislados sino en la totalidad dinámica, un conjunto de tendencias orientadas hacia el objetivo final.

Está claro que Lukács busca suturar los vínculos entre sujeto y objeto, tal y como señalas en tu obra, pero ya no desde la estética, sino desde una posición superadora –marxista– del conocimiento de raíces burguesas, que presupone esta escisión –sujeto/objeto, hecho/valor, etc.–. El fetichismo que Marx aborda en El Capital cumple aquí un papel central, pues daría cuenta del origen de estas fracturas y de la fragmentación de la propia conciencia en la experiencia del capitalismo. Tú hablas de este proceso de cosificación como de una “densa niebla” que se expande e inunda nuestra experiencia cotidiana, no sólo en términos económicos, sino sociales y culturales. ¿Hasta qué punto da cuenta este diagnóstico de nuestra época? ¿Hasta dónde llega esa niebla hoy?

Creo que esa es una de las cuestiones por las que HyCC nos sigue dando calambrazos hoy en día. Lukács abre una brecha por la cual sigue hablándonos. Lukács expone un esquema del capitalismo ajustado a su visión dialéctica. El capitalismo no es así un enemigo claro y distinto, una especie de masa definida y concreta, con unos límites precisos y distinguibles, no es en definitiva una cosa a la cual podemos enfrentarnos golpeando su rostro. Al contrario, el capitalismo que empieza a rastrear Lukács (y cuyas consecuencias habitamos hoy) posee la forma de una densa niebla que provoca que cuando queremos enfrentarnos a ella no sólo nos atrapa, sino que la expandimos más. Es algo así como si Lukács (y sobre esto han hablando mucho mejor que yo Goldmann o Löwy) percibiese con inquietante sensatez las derivas posibles de un capitalismo que sobrevive incluso cuando se autodestruye.

Un error que Lukács observa en el reformismo y en el economicismo más mecanicista es que ambos leen el capitalismo como un objeto, con límites precisos y asimilables. Tan sólo resta esperar el momento oportuno, que se disipe la niebla, mientras tanto saquemos provecho del modelo burgués, algo así opinan los reformistas. Sin embargo, el momento en el que escribe Lukács es un momento de optimismo pero también de precaución. El capitalismo de la fase de guerra no es igual que el viejo capitalismo. No podemos situarnos igual sobre el escenario. Si se aceptan los preceptos reformistas dentro del marco de un capitalismo que ha mutado es como si quisiéramos jugar al parchís con las reglas del ajedrez. Algo estúpido. Por eso resultan tan llamativas algunas partes de HyCC. Lukács dibuja las líneas de un proceso más complejo de integración por el cual el capitalismo nos atrapa en un doble vínculo: nos abraza al mismo tiempo que nos rechaza. Ahora bien, el capitalismo nunca podrá desarrollarse o realizarse plenamente porque eso significaría su imposibilidad sistémica. Siempre necesita un afuera, como supo leer Rosa Luxemburgo en Acumulación de capital. Es ahí donde Lukács considera que es clave la reconquista de la vida cotidiana, la conciencia reconquistada como espacio para desbordar un capitalismo que está abrasando toda relación, toda visión más amplia del mundo.

La acción revolucionaria se funda en un conocimiento dialéctico de la realidad, a través del cual se descubre, no en los hechos aislados sino en la totalidad dinámica, un conjunto de tendencias orientadas hacia el objetivo final.

Hoy en día la densidad de esa niebla ha variado, pero también ha mostrado su debilidad. Lo paradójico es que su debilidad es también la nuestra. Esa debilidad estructural del capitalismo es la que ha generado también, en sentido opuesto, el auge de las extremas derechas, que son su salida oportuna. Vamos hacia un capitalismo que no necesita de la democracia, tal y como el viejo capitalismo se apoyó en el antiguo régimen. Y en paralelo a esto hemos de tener en cuenta los modos en los que el capital se empeña en reconfigurar todo el mapa afectivo. No puede operar por fuera de los afectos.

Siguiendo con la cuestión de la fragmentación de la conciencia y la naturalización del fetichismo y la cosificación, parece claro que el capitalismo construye una realidad a su imagen y semejanza –amparada en relaciones sociales de dominación y explotación–. Para Lukács solo el proletariado tiene la capacidad de romper con este marco –con esta falsa conciencia–, dado que apunta al conocimiento adecuado de la totalidad, lo que le permitiría realizarse como clase revolucionaria. ¿Es esta apelación a la totalidad la que posibilitaría desaprender colectivamente esa segunda piel en las que se han convertido nuestros vínculos moldeados por el capital?

Así es. El capitalismo opera, según observa Lukács, fragmentando y naturalizando los procesos de cosificación, y para ello tiene a su disposición una ciencia que se ofrece como desveladora única de la realidad. La ciencia burguesa, así como su periodismo, envuelve su discurso (y nos envuelve con él) bajo la idea de que existe un horizonte de pureza (alejado de cuestiones políticas y morales) sobre el que construye su punto de vista y que ese horizonte de pureza es el resorte desde el que cabe pensar la verdad y la naturaleza. En la disciplinarización y división del conocimiento, nos dice esa ciencia burguesa que describe Lukács, se halla la verdad. Pero esa verdad no es otra cosa que la piedra angular de un capitalismo en su fase expansiva. Como decía, la forma de impedir este modelo se funda en la necesidad de generar procesos de toma de conciencia.

Ahora bien, no creo que Lukács se refiera con esto al hecho de que si el proletariado conoce la situación de explotación y acumulación que sufre esto equivaldrá a una toma de conciencia inmediata y, por tanto, a activar la praxis revolucionaria. El proletariado puede conocer perfectamente (de hecho lo vive) los modos de su explotación, pero eso no garantiza un sentido revolucionario. Incuso (y de aquí beberá la Escuela de Frankfurt) puede funcionar ese conocimiento en sentido opuesto, como mecanismo de integración. Hoy, por ejemplo, conocemos perfectamente los mecanismos de explotación del capital así como su corrupción estructural y, sin embargo, estamos en un periodo que la misma idea de revolución ha desaparecido del lenguaje político. Cuanto más conocimiento más integración a partir de la imposibilidad de comprender el propio funcionamiento del capital. La posibilidad de revolución, por tanto, no se funda sobre criterios de racionalidad sino sobre estructuras afectivas, sobre las que opera eficientemente el capital. No hay, por tanto, esa equivalencia conocimiento-revolución, o al menos tiende Lukács a corregirla a lo largo del libro, y sobre todo a partir del encuentro con Lenin en 1921. No se trata, en efecto, de un conocimiento cerrado en el sentido burgués sino al contrario: la percepción de la estructura del presente como campo de batalla. De eso trata todo esto.

Filosofía

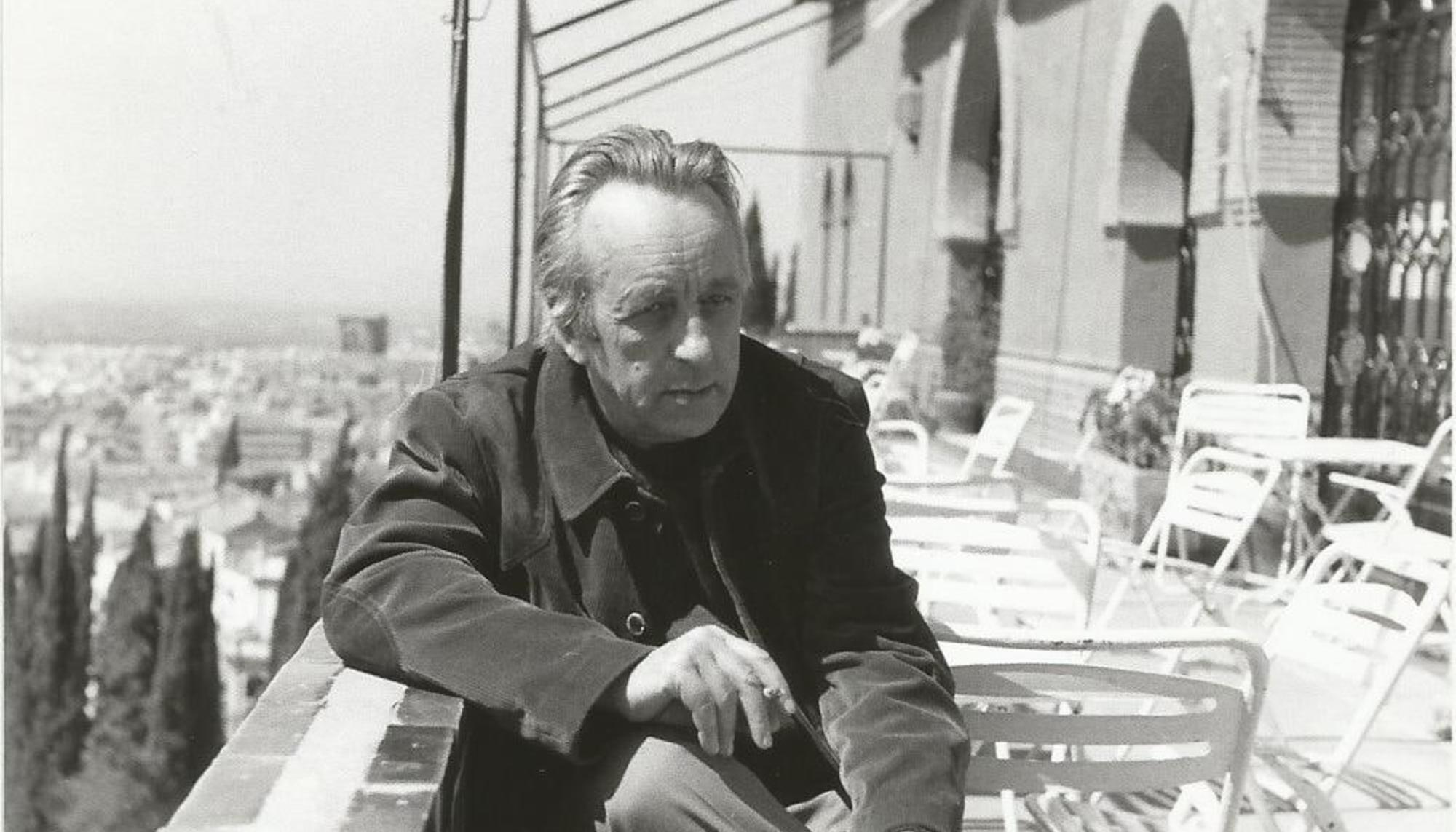

Althusser en Granada: una nueva práctica de la filosofía

Me explico: el punto de vista de la totalidad no se circunscribe a la mirada de un proletariado comprometido, sino que tiene que ver con el hecho de hallar en el suelo del presente las herramientas comunes (tendencias espirituales, las llama Lukács) que permitan una superación del modelo fragmentario de sociedad (y de conocimiento) de la burguesía. Totalidad no significa todos los hechos juntos y a la vez, sino la intensificación de esos hechos como formando parte de una estructura en movimiento. La burguesía no puede desarrollar esta perspectiva de totalidad en cuanto pulsa la tecla de la fragmentación y el individualismo como principios constitutivos de su propia existencia. El principio de totalidad es un principio epistemológico y metodológico, pero sobre él se vertebra el pulso revolucionario. Percibir la realidad como una estructura abierta donde se establecen múltiples conexiones y donde se opera sobre el presente para producir el futuro. Esa es la perspectiva de Lukács donde lo utópico no pierde de vista lo presente. Esa es su debilidad y su punto fuerte.

No olvidemos igualmente que este principio de totalidad lo expone también Lukács como arma frente a las lecturas oportunistas y economicistas de Marx. El capitalismo siempre va a apuntar a una fragmentación del conocimiento en el sentido de una disciplinarización estructurada del acceso a las formas de construcción de la realidad. Esta fragmentariedad impide incluso reconocer la vida cotidiana como tal, y esta termina reducida a “rutina laboral”. Por todo esto, considera Lukács que si bien la lucha económica es central ésta no puede perder de vista todo el conjunto de elementos subjetivos que no pueden ser dejados de lado en un proceso revolucionario. La historia es también la historia de las mutaciones afectivas y su autocrítica. Lo que nos dice, en síntesis, el principio de totalidad de Lukács es que si bien es cierto que las ideas no son independientes de las condiciones materiales de existencia, no es menos cierto que las condiciones materiales de existencia no tienen sentido ni forma ni orientación y por lo tanto no son impedientes de las formas subjetivas de conciencia. Operar sólo en un sentido es como caminar a ciegas.

La noción de conciencia atribuida o conciencia posible constituye uno de los elementos medulares de la teoría crítica y revolucionaria de Lukács. Es el momento en que el proletariado adopta el punto de vista de la totalidad como clase, sumergiendo las relaciones burguesas en el tejido de la historia para transformarlas. Estaríamos entonces ante un proceso de liberación y realización. La noción de conciencia presupone cierto tipo de “unidad”, pero hoy la situación en términos de clase es muy diferente. ¿Dónde latiría hoy esa conciencia posible y ese punto de vista práctico de la totalidad? Dicho de otro modo ¿Qué sujetos políticos o subalternos podrían portar hoy la visión de esa conciencia posible?

Una de las virtudes de HyCC es que nos permite comprender que los procesos revolucionarios no están atados a ideales petrificados ni preconcebidos. El hecho de que el proletariado, como sujeto histórico, agite la bandera de la totalidad implica que su posición en la historia es la de desatar una energía revolucionaria que está latente en el presente. Hay a este respecto un ejemplo que me gusta poner. Lukács, muy poco antes de morir, se dedicó a apoyar a Angela Davis, en 1970. Buscó apoyos entre intelectuales de izquierda, habló con la prensa, etc. Entendía que en ese momento el problema racial era un problema central para cualquier perspectiva revolucionaria. El Lukács último rima perfectamente con la perspectiva del Lukács de HyCC.

Ensanchar la conciencia posible supone para Lukács intensificar las formas de enfrentamiento, aceptar nuevas demandas y cruzar estas con las que pueden sobrevivir de anteriores marcos de actividad política. Mientras exista el capitalismo no es posible concebir un dentro y afuera del proletariado, como si este fuera un cerco impenetrable. Eso nos enseña la perspectiva de totalidad. La conciencia posible es el campo desde el que la praxis revolucionaria construye presente y futuro. Nada más lejos de una lectura dialéctica y marxista que pensar que existen unos ideales pétreos y cerrados de antemano para el proletariado. Es la propia actividad, la propia lucha la que pone frente a nosotras nuevas demandas, nuevos conflictos, nuevas posibilidades críticas. Es la propia lucha la que crea el espacio político, y no a la inversa. La revolución no la hace un partido ni el socialismo, se impone por decreto.

A caballo entre Raymond Williams y Lukács, me ha parecido muy potente y actual la noción de “ilusión protectora”. Los mecanismos de corrección del capitalismo ante las crisis, por ejemplo, inducen estrategias políticas, económicas y sociales que atemperan el conflicto y buscan estabilizar las dinámicas de acumulación y cosificación inherentes al capitalismo –el “keynesianismo pandémico” es un gran ejemplo–. Son medidas aparentemente positivas que, en un ejercicio de ilusionismo y bienestar paliativo, reproducen el sistema y obturan cualquier visión de la totalidad ¿Podría ser la tarea de un luckasianismo hoy el detectar y analizar estas “ilusiones protectoras” para desnaturalizaras y mostrar su parcialidad? Ilusiones tan culturales como económicas.

Fijémonos que Lukács utiliza la expresión tendencia espiritual para hablar de HyCC. El capitalismo no es ningún sujeto concreto con voluntad ni deseos definidos, es una estructura mediada por factores económicos y espirituales que pugna por mantener su carácter dominante sobre la realidad. Como supo ver Hayek el capitalismo funciona por impulsos eléctricos generados por todo un conjunto de informaciones caóticas y diversas ante las cuales reaccionamos, pero que también producimos. Por eso su tejido es tan difícil de herir.

La noción de “ilusión protectora” que emplea Williams, pero que creo que proviene de su lectura de Lukács, describe cómo existen ciertas informaciones que es necesario desviar. Estas ilusiones protectoras operan en distintos niveles. Por ejemplo, a nivel político afirmando que el objetivo es poner la vida en el centro o mejorar la vida de la gente. Sí, claro, es estupendo, pero aceptar esto abstractamente convierte un medio clave en un fin en sí mismo. Poner la vida en el centro o mejorar la vida de la gente debería ser la bisagra para una transformación más radical, de lo contrario nos quedamos en una cáscara florida, atrapados en una ilusión protectora.

Nada más lejos de una lectura dialéctica y marxista que pensar que existen unos ideales pétreos y cerrados de antemano para el proletariado.

Ocurre por ejemplo al hablar de la precariedad del mundo de la cultura, donde hay una especie de queja común por la cual los sujetos se autoexplotan en función de su entusiasmo. El problema es pensar que es un problema de retribución. De este modo si por arte de magia todos los precarios de la cultura reciben desde mañana el sueldo que merecen (sea eso lo que sea) el problema de la cultura desaparece. Me apuesto lo que sea a que no es así. Porque la ilusión protectora es pensar que el problema se resuelve económicamente. La precariedad no se resuelve así desde el capitalismo, porque el capitalismo es el problema.

No quisiera terminar sin comentarte que me han parecido muy interesantes tus apuntes sobre la cuestión de la organización en Lukács. Señalas que en Lukács convivirían un alma luxemburguista y otra leninista, una especie de Aufhebung o síntesis que toma cuerpo finalmente en su visión del partido –más leninista–. Defines al partido como un alternador que media entre teoría y praxis, entre espontaneidad y apertura a una acción consciente más estratégicamente definida. ¿Consideras que siguen siendo los partidos quienes tendrían la capacidad de ensanchar al máximo la “conciencia posible” de las clases trabajadoras y su acción política? ¿Qué rasgos debería tener hoy ese partido por venir que esboza Lukács –por utilizar tus palabras–?

La noción de partido que desarrolla Lukács en el libro es muy peculiar. Por un lado, su suelo es siempre la lucha del proletariado, su fuerza, su impulso, pero al mismo tiempo entiende el partido como un mecanismo organizado y disciplinado. Su intento de fundir luxemburguismo y leninismo no se entendió del todo, creo, o se entendió perfectamente y ese era el problema. Es decir, el partido es el territorio desde el cual se puede dar un orden al intento de ensanchar la conciencia posible, donde se organiza incluso lo no consciente. Pero el partido no puede obviar la autocrítica ni puede encerrarse en objetivos coyunturales que obliguen a asumir ilusiones protectoras, propias de la burguesía. Ocurre por ejemplo, como cuando estos días el Partido Comunista de Francia defiende casi lo mismo en política migratoria que la extrema derecha. Es decir, se termina por admitir que el problema no es el capitalismo sino algunas cuestiones colaterales.

El partido como gestión técnica, como identidad que gestiona las migajas y se rinde a lo coyuntural es el problema para Lukács. Éste, en 1923 -luego obviamente no- proyecta un partido que no llega a existir, un espacio donde se realizase el socialismo desde las propias estructuras del proletariado, y por tanto, un partido no sujeto a ideales cerrados. Dicho de otro modo: en la expresión lucha de clases en lugar de dar vueltas a la noción de clase una y otra vez, hemos de entender que esa clase sólo existe en función del desarrollo de la lucha. No olvidemos, además, que Lukács afirma que la cuestión organizativa es la más plenamente espiritual de todo el proceso revolucionario. La noción de partido a la que estamos habituados hoy es una noción completamente ajena a la perspectiva de comunidad crítica que tenía en mente Lukács.

Y para finalizar, y regresando al mundo de los espectros de Lukács ¿Podría ser la revolución uno de los grandes fantasmas que asedia nuestro presente? Un fantasma que insiste y resiste más allá de su conversión en “objeto melancólico” o mero souvenir histórico.

Revolución es el gran fantasma que nunca termina de aterrizar. Pero la misma noción de revolución no puede ser algo cerrado sino que su sentido está condicionado y vinculado a las formas del capital.

.jpg?v=63912677721)