We can't find the internet

Attempting to reconnect

Something went wrong!

Hang in there while we get back on track

Memoria histórica

El doble siniestro del perpetrador. Aproximaciones a los crímenes del franquismo

La cuestión de la perpetración ―lo que en el mundo anglosajón se conoce como perpetrator studies― constituye uno de los últimos giros en los estudios de la violencia política, su memoria y sus representaciones. Lo que implica esta propuesta es, en realidad, un giro en el foco de la reflexión sobre los procesos de representación y memorialización de la violencia política. Se trata del giro hacia una categoría de análisis no siempre transparente: la categoría del perpetrador.

Más allá de su especificidad como significante dentro del léxico jurídico, la noción de la perpetración presenta un gran potencial analítico en términos de crítica y análisis cultural. Desde una acepción amplia, el perpetrador deviene la contrafigura de la víctima; una contrafigura más o menos genérica que adquiere connotaciones concretas y específicas en función de los diversos contextos históricos y sociales en los que se inserta, y en función también de las necesidades, los marcos y los límites del discurso del presente desde el que se articula todo proceso de memoria.

La reflexión en torno a la perpetración nos permite pensar más allá de la figura individual del victimario y del verdugo ―es decir, del agente individual de la violencia―. Nos permite comprender los procesos de violencia política ocurridos en el pasado como entramados sociales de gran alcance y duración en el tiempo y que presentan, además, efectos políticos y simbólicos que perduran todavía en el presente, manifestándose en multitud de esferas diferentes. De entre estas esferas, los relatos sociales y sus representaciones culturales ocupan un lugar muy importante porque son, en definitiva, los intermediarios entre el acontecimiento histórico y nosotros. El análisis crítico y meticuloso de los relatos e imágenes que giran en torno a las contrafiguras de la violencia política alumbra un campo de investigación sugerente y todavía poco explorado al que contribuyen los artículos reunidos en el monográfico “Contrafiguras de la violencia. Imágenes, relatos y arquetipos de la perpetración de los crímenes del franquismo”, que ha sido publicado recientemente en la serie Estudis Literaris de la revista Quaderns de Filologia, y que hemos coordinado como investigadoras vinculadas al grupo de investigación REPERCRI de la Universitat de València.

A la volatilidad que presenta la noción del perpetrador de violencia política en el campo conceptual, se le suman las dificultades añadidas que ofrece cada contexto específico. Estas dificultades son consecuencia de la diversidad existente en la conformación de las diferentes formas de entender y representar la violencia política en cada uno de estos contextos, marcados, a su vez, por un pasado histórico y un horizonte de sentido y expectativa específico y particular. Como es lógico, estas dificultades influyen de forma decisiva en la configuración de los límites de lo decible y lo pensable en relación con los episodios de violencia política que cada contexto temporal y geográfico pone en juego. Es decir, no es lo mismo pensar la figura del perpetrador en la Alemania post-Nuremberg, en la Cambodia post-Jemeres Rojos, en las post-dictaduras del Cono Sur latinoamericano o en la España post-transicional. Y no es lo mismo pensar la figura del perpetrador en la España de 1980 que en la España de 2020.

El caso de la dictadura franquista presenta una especial dificultad a la hora de pensar los procesos de memoria desde la noción de los perpetradores y de identificarlos y nombrarlos como tales

En el monográfico “Contrafiguras de la violencia” hemos querido ocuparnos de la reflexión sobre los crímenes del franquismo abordándolos a partir de este cambio de prisma que implica pensar la violencia política perpetrada por el franquismo atendiendo al sujeto y no al objeto de dicha acción violenta. Este “giro hacia los perpetradores” es, a nuestro juicio, necesario para tratar de entender las particularidades que presenta la relectura de la violencia política desde un presente atravesado por lo que Laigh A. Payne llama “coexistencia contenciosa”, es decir, por la progresiva incorporación al discurso y las narrativas públicas de los nuevos marcos de la memoria democrática.

A causa de su prolongación en el tiempo y a causa también de las características del proceso transicional que la siguió, el caso de la dictadura franquista presenta una especial dificultad, no solo a la hora de pensar los procesos de memoria desde la noción de los perpetradores, sino también a la hora de identificarlos y nombrarlos como tales. Los ejemplos del atolladero frente al que nos hemos encontrado como sociedad a la hora de poner el foco sobre los actores de la violencia son múltiples y se manifiestan en niveles y ámbitos muy distintos, desde el judicial al académico, desde las políticas públicas de memoria hasta los espacios comunes de discusión y debate, tanto públicos como privados, atravesando, por supuesto, a la industria cultural, tanto a nivel de producción como a nivel de distribución y de recepción.

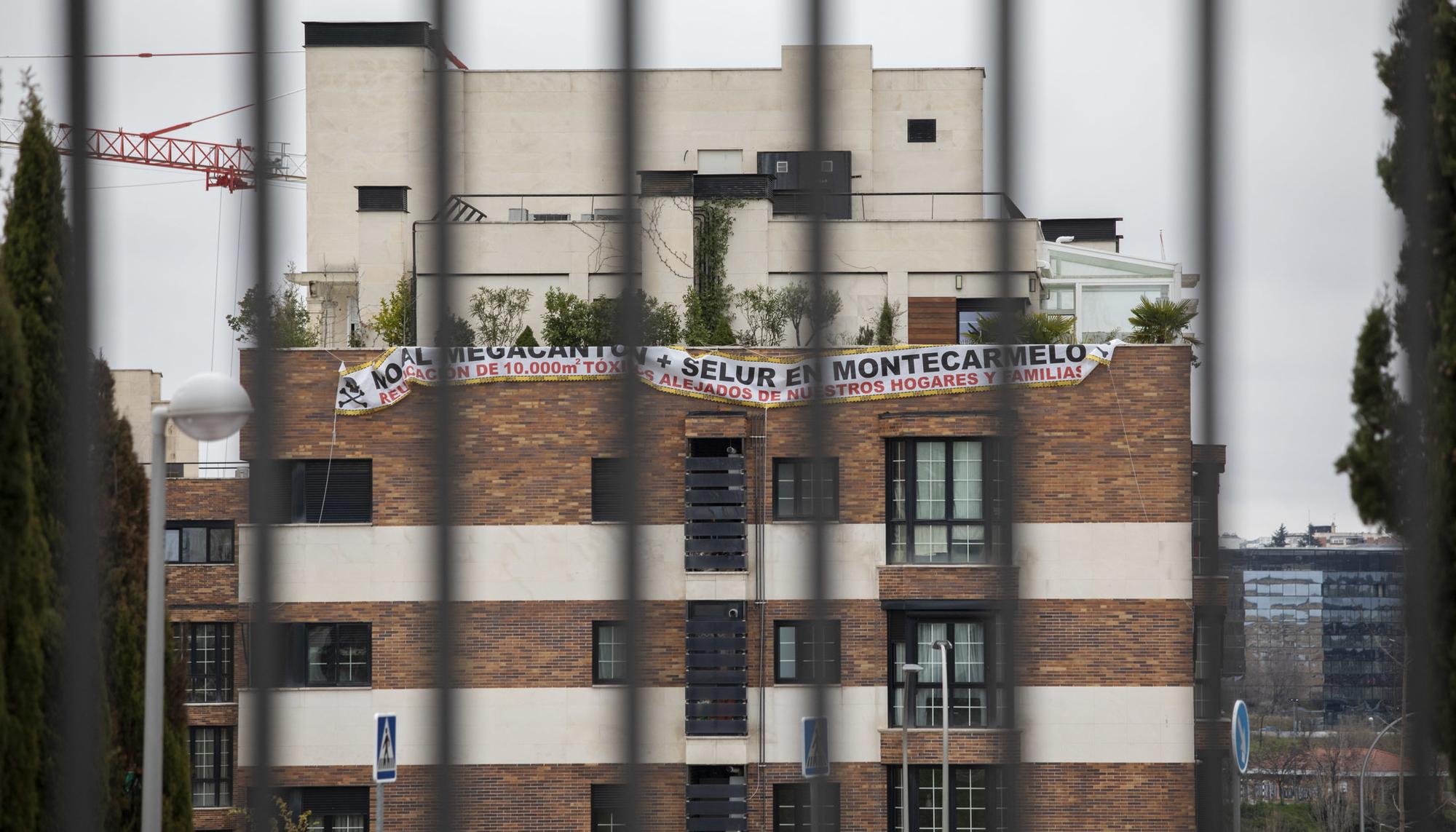

En la historia reciente del cine español, existe un caso insólito de censura cinematográfica en pleno periodo democrático no demasiado conocido. Se trata del documental Rocío, una pieza que fue secuestrado judicialmente por el Estado, a pesar de que la censura se había derogada en España en el año 1977. Dirigida y producida por Fernando Ruiz Vergara y por Ana Vila, a pesar de las no pocas trabas con las que su director se encontró durante el proceso de producción y distribución, Rocío fue finalmente estrenada en 1981.

La pieza tuvo una vida social atormentada precisamente porque, de forma muy temprana, abordó la cuestión de la perpetración de los crímenes del franquismo en clave de denuncia pública del caso de un perpetrador concreto, al que, en el film, se le puso nombre y apellidos. Como explican especialistas como Ángel del Río, Alejandro Alvarado, Francisco Espinosa o Lidia Mateo (y como se cuenta también en el documental El caso Rocío. La historia de una película secuestrada por la transición (2013), que se puede ver online pinchando aquí) la pieza fue objeto de un duro proceso judicial que acabó con la imputación de su director por un delito de injurias graves y en el que se intentó imputar por el mismo delito a uno de los testigos que participaron en el documental, dando cuenta de la autoría de los crímenes de guerra cometidos en Almonte (Huelva, Andalucía) durante el año 1936. Además, la cinta fue secuestrada y se obligó al director a eliminar de ella toda mención al perpetrador concreto al que se señalaba.

Filosofía

El problema está en la piedra

Para poder explicarnos situaciones como esta―desde luego, el caso Rocío es un caso extremo en este sentido―, es necesario comprender la evolución de las condiciones de posibilidad que enmarcan la reflexión sobre la perpetración y sobre sus agentes que cada tiempo y lugar configuran de una manera particular. Podemos decir que, en el caso español, durante las dos últimas décadas y sobre todo a partir de la aparición de los movimientos por la memoria ―el nombre es, cuanto menos, clarificador del contexto en el que surgen― se desarrolló una suerte de posmemoria que se codificó, como era de esperar, como una contramemoria crítica. Y, con ella, empezaron a aflorar los fantasmas que, como buenos espectros, no se habían ido nunca (de ello da buena cuenta lo ocurrido con Rocío). De este modo, tanto si atendemos a los marcos en los que se dio la transición española como si observamos la tradición sociológica occidental y la forma como esta ha impreso sobre el cuerpo social la categoría psicoanalítica del trauma, lo esperado era que al principio aflorasen los fantasmas de las víctimas; de hecho, fue así como sucedió: la cuestión de las fosas fue central en la primera etapa de vida de los movimientos por la memoria. Otro asunto distinto es cómo entendía cada uno de estos movimientos la relación específica que quería y debía mantener respecto de este asunto con el Estado y los diferentes agentes políticos que lo encarnan.

Este resurgir de los fantasmas se hizo presente también en el ámbito académico de los estudios culturales de la memoria, como era del todo natural por el papel que había ocupado la voz del testimonio de los crímenes del fascismo europeo en el ámbito internacional de dichos estudios en la última mitad del s. XX. De este modo se empieza a desarrollar en la academia una suerte de “teoría memorial y política de los fantasmas” que descansa, en último término, en la teoría hauntológica que propone Derrida. No obstante, atendiendo a la definición que se propone de lo fantasmagórico en su acepción memorial, la pregunta que ahora, en la España actual, cabe hacerse es: ¿quiénes son esos fantasmas?

Si reparamos estrictamente en lo que esta corriente plantea, lo hauntológico tendría que ver solamente con la forma de hacerse presentes que tienen los parias, los olvidados, las víctimas de la historia: es decir, los trazos de aquellos a quienes no se les ha permitido dejar trazo, que se manifiestan como latencias en el presente para exigir reparación y justicia. En principio y de una forma rigurosa, las figuras de la perpetración de los crímenes del franquismo ―ideólogos, ejecucionarios, verdugos, cómplices― no caerían dentro de la categoría de lo hauntológico en la forma como esta se ha presentado y tratado en los estudios sobre la posmemoria dedicados al caso específico español. Y no lo hacen principalmente porque la categoría del fantasma se codifica, en este tipo de aproximaciones, a partir de la experiencia del trauma histórico y de la idea de su repetición; una repetición que se manifiesta, además, en la herencia y la transmisión de ese trauma a las generaciones sucesivas. De este modo, esta aproximación se relaciona, en un sentido estricto, únicamente con las víctimas de la historia y, especialmente, de los fascismos que asolaron la Europa del siglo XX. Sin embargo, puesto que lo que esta teoría política de los fantasmas pone en juego es, en definitiva, el retorno de lo reprimido en la historia, los espectros de la perpetración pueden ser igualmente convocados para ser nombrados, señalados y estudiados en el presente.

Entender, explicar y, sobre todo, prevenir la violencia política requiere del esfuerzo colectivo de convocar a los fantasmas, no solo de las víctimas, sino también de sus victimarios

Evidentemente, es imposible concebir a quienes perpetraron los crímenes que hay tras esta herencia traumática como víctimas silenciadas: en su experiencia no hay trauma producido por el olvido intencional de la injusticia sufrida. Los perpetradores no son fantasmas porque siguen entre nosotros: pero no lo hacen en calidad de perpetradores puesto que su identidad en tanto que victimarios ha sido, en este sentido, borrada ―blanqueada, incluso―. Aun con todo esto sobre la mesa, la pregunta por el carácter espectral de los perpetradores en el contexto del franquismo nos parece pertinente porque apunta directamente hacia las condiciones de posibilidad que precedieron y vertebraron sus vidas y las de sus descendientes, en las que no operó un proceso de olvido, pero sí un proceso de obliteración parcial: un mecanismo de olvido intencional, de olvido buscado, calculado y trabajado. Si observamos desde el presente, lo que ocurre con estas figuras de la perpetración es un proceso de escisión: una suerte de disociación pública donde la Historia y el recuerdo no los borra a ellos, sino que borra de ellos, precisamente, los signos y las marcas que los identifican como perpetradores. De este modo, la responsabilidad sobre los actos de violencia que supusieron, entre otras cosas, la causa sui del mantenimiento o mejora de su posición socioeconómica, se escinden de ellos mismos a través de una transformación familiar y pública donde su yo se desdobla, se bifurca en un proceso en el que lo que resulta espectral no son ellos mismos, sino su faceta de perpetradores de crímenes de guerra y la condición de causa primaria que ese tomar partido por el bando sublevado tuvo en relación con los beneficios posteriores que obtuvieron tanto ellos como sus descendientes.

De este modo, si bien es cierto que los perpetradores no pueden entenderse en un sentido estricto como los fantasmas que Derrida anima a desvelar, sí que podemos entender que la perpetración que llevaron a cabo y que queda escindida y velada ocupando el lugar del doble siniestro, forma parte del universo fantasmagórico que viene del pasado e invade, con su fantasmal trazo, nuestro presente. Y esto sucede porque, en nuestro contexto específico, se traza una dialéctica de necesidad recíproca entre la negación de los fantasmas en tanto que víctimas y la negación de la perpetración que los hizo devenir espectros.

La finalidad del monográfico “Contrafiguras de la violencia” es, precisamente, contribuir al desvelamiento. Para ello, la propuesta teórica consiste en refundir lo que la configuración de la memoria en el caso español ha intentado dejar escindido, porque aunque creemos que exorcizando a los fantasmas de las víctimas llegamos como una consecuencia lógica a desvelar y confrontar la siniestra contrafigura de sus perpetradores, creemos también que en nuestro contexto específico es necesario forzar esta confrontación en tanto que el marco normativo que ha configurado el proceso de memoria del franquismo se ha esforzado por mantener la escisión, por quedarse en el plano, como mucho, del “recuerdo” de las víctimas. Y este gesto, a estas alturas, es claramente insuficiente.

Recordemos a las víctimas, sí. Exijamos reparación y justicia para su memoria, también. Pero señalemos a los perpetradores: señalémoslos, estudiémoslos y pensémoslos en conjunción con las circunstancias que los rodearon y que configuraron las condiciones de posibilidad para el ejercicio de sus crímenes. Porque, como apuntó Adorno en su famoso texto La educación después de Auschwitz: “Las raíces [de la violencia política] han de buscarse en los perseguidores, no en las víctimas exterminadas con las acusaciones más miserables. Lo urgente y necesario es […] el viraje al sujeto. Hay que sacar a la luz los mecanismos que hacen a los seres humanos capaces de tales atrocidades”. Con esta sentencia, lo que Adorno señaló de una forma muy temprana fue la necesidad del giro hacia los perpetradores, porque es en ellos y no en las víctimas donde lamentablemente están las claves para la no repetición. Entender, explicar y, sobre todo, prevenir la violencia política requiere del esfuerzo colectivo de convocar a los fantasmas, no solo de las víctimas, sino también de sus victimarios.

(Este texto constituye una adaptación de la introducción al monográfico “Contrafiguras de la violencia. Imágenes, relatos y arquetipos de la perpetración de los crímenes del franquismo”, coordinado por Violeta Ros, Lurdes Valls y María Rosón, y publicado en diciembre de 2021 en la revista Quaderns de filologia. Sèrie Estudis Literaris).

.jpg?v=63912107965)

.jpg?v=63912107965)