We can't find the internet

Attempting to reconnect

Something went wrong!

Hang in there while we get back on track

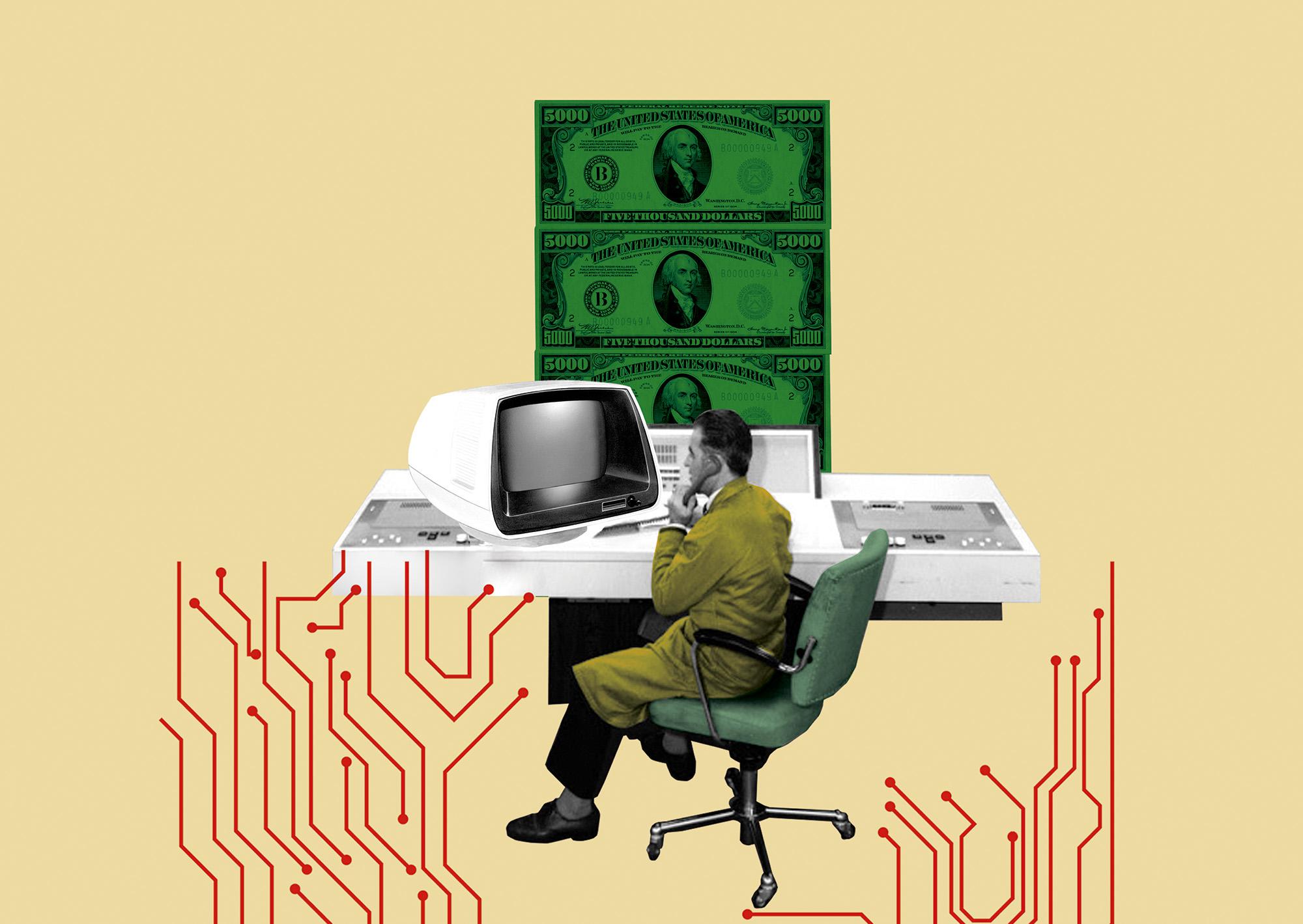

Economía digital

Capitalismo de plataformas: la irrupción de la “digitalización de la economía” en nuestras vidas

En primer lugar, hemos de apuntar que existe consenso tanto en el establecimiento del nacimiento de la economía de plataformas en los países europeos en torno a la segunda mitad de la década pasada como en la fijación de su punto álgido de desarrollo, el cual tuvo lugar en 2015 tras el estallido de la crisis financiera global de 2008, causada ésta por las contradicciones inherentes al sistema capitalista. Entre los rasgos más definitorios de la misma destacamos los siguientes: el carácter estructural, la demoledora prolongación en el tiempo, el empobrecimiento de las clases trabajadoras –huelga recordar aquí que con la reforma laboral de 2012 se abogó por la flexibilización desmedida de las relaciones laborales introduciendo toda una serie de mecanismos legales destinados a otorgar más poder al empresario en detrimento de la clase trabajadora, fracturando con ello la función tuitiva del derecho laboral y agudizando las contradicciones capital-trabajo-, y el vaciamiento de los derechos constitucionales de índole social; consecuencia todo ello de una gestión neoliberal.

Los capitalistas de la economía de plataformas parecieron entender que la crisis venía a constituir un terreno perfectamente abonado para expandir su modelo de negocio; una oportunidad de incalculable valor ante la necesidad de fuentes alternativas de ingreso para una parte significativa de la población, a raíz tanto de la destrucción de empleo como de la acuciante precariedad. En este sentido, la digitalización ha coadyuvado a la fragmentación del mercado laboral debido a la descentralización espacial, la reorganización del proceso laboral y las nuevas formas de extracción de valor, constituyendo así el sector tecnológico una importante salida para el capital no invertido frente al estancamiento y la sobreacumulación.

Debemos centrar la mirada en el hecho innegable de que detrás de estas “tendencias” encontramos un auténtico modelo de negocio, lo que nos sitúa frente a grandes desafíos que han venido concerniendo y conciernen a juristas, historiadores, trabajadores sociales, investigadores, sindicalistas, sociólogos y toda una serie de operadores sociales, quienes no han cesado en su empeño de abordar desde una perspectiva crítica la necesidad de emprender un nuevo iter legislativo –repensar y actualizar nuestro marco de relaciones jurídico-laborales– con el fin de evitar el daño que este modelo de negocio causa no sólo a la clase trabajadora sino también y en último término a nuestra democracia –a su suficiencia para hacer frente o no a los desafíos que la digitalización de la economía y de los empleos presenta, a su fortaleza misma y a su aptitud para acometer una regulación que asegure y blinde el trabajo decente– y, por extensión, a nuestra entera sociedad; a la capacidad de decisión de quienes la conformamos; a nuestra libertad, entendida ésta como el aseguramiento del desarrollo de un plan de vida digno que nos otorga la posibilidad misma de elección: el derecho a construir nuestro futuro.

Cruz Villalón se pronuncia sobre la irrupción de la digitalización de la economía y advierte que una de las características de ésta es la capacidad de expansión global, cuyas consecuencias son, entre otras, las siguientes: la elevada penetración en todas las economías sin resultar determinante su grado de desarrollo; la irrupción en todos los sectores productivos, bien se trate de producción de bienes o de prestación de servicios, bien en sectores económicos emergentes o en sectores maduros; la afectación sobre todo tipo de trabajos, siendo indiferente la cualificación y el régimen jurídico laboral, y, en último lugar, la extensión del alcance, llegando a concernir a todo tipo de trabajadores, careciendo de relevancia el componente de género, edad o cualesquiera otros rasgos que generalmente sí son determinantes por derivarse de ellos consecuencias materiales en el ámbito de las relaciones de trabajo.

Por tanto, no nos encontramos tan sólo ante el resultado de la digitalización de la economía –un nuevo proceso más desde la revolución industrial– como pueda ser la sustitución de trabajo humano por las tecnologías al incorporarse éstas a los procesos productivos, sino que, y en palabras de Palomeque López “asistimos en verdad a una nueva división del trabajo, entre el trabajo digital y el trabajo humano”. He aquí lo que nos atañe y ocupará nuestra atención, aquello que viene a ser consecuencia de la digitalización de la economía; la digitalización del empleo a través de las plataformas, siendo Héctor Omar García quien define con mayor sutileza nuestro campo de estudio dentro de las plataformas digitales: “interesan aquí las que involucran la labor humana fragmentada en microtareas de baja cualificación –lo que dio lugar a la caracterización de ‘neotaylorismo digital’– y ejecutadas fuera de línea, al instante y dentro del ámbito geográfico en que también se encuentran quienes las demandan –crowdworking off-line local–”.

El tratamiento de la irrupción de la digitalización de la economía conlleva la obligatoriedad de hacer referencia a la penetración de ésta en todos los ámbitos de nuestra vida, es decir, resulta indefectible incidir en la forma en que los ciudadanos se relacionan con el consumo, pues, como señala Rubén Martínez con respecto a Airbnb o Uber: “absorben el valor de la cooperación que producimos en nuestras relaciones cotidianas o cuando buscamos respuesta a necesidades básicas. No se trata de extraer renta de la riqueza producida en la fábrica, sino de extraer renta de la riqueza que producimos cotidianamente, parasitando las relaciones de colaboración que se dan en la ciudad o en la red”. Es innegable que una de las particularidades de la economía de plataformas digitales es la capacidad de convertir en servicios de mercado aquello que denominamos “servicios de proximidad”, creando una necesidad que antes no existía pero que debemos abordar con cautela, vislumbrando el “éxito” de estas plataformas en clave de ahorro de tiempo e incapacidad de elección como efecto causado por los ritmos frenéticos de vida y la precariedad que la inunda y envuelve.

Muchos son, sin lugar a duda, los efectos que la digitalización de la economía y del empleo tienen sobre la concepción y configuración de las relaciones laborales, efectos todos ellos que serán abordados a lo largo del presente trabajo. Quisiéramos, sin embargo, incidir sobre uno de los más preocupantes; la individualización de las relaciones laborales como estrategia de deslaboralización que va, además, asociada a la necesidad empresarial de reducir costes, y que lastra la capacidad organizativa de los trabajadores que se encuentran en condiciones más precarias, siendo precisamente éstos quienes más necesitan de “lo colectivo”.

Para concluir esta sucinta introducción, resultan del todo pertinentes unas palabras de Soshana Zuboff acerca del capitalismo de la vigilancia pues logran explicitar con gran lucidez la magnitud del problema ante el que nos encontramos; por la rapidez con la que se sucede, por haberse introducido sigilosamente en nuestras vidas y por el apaciguamiento que ha caracterizado nuestra relación para con este fenómeno. Señala Zuboff: “Así es como lo que no tiene precedentes consigue confundir sistemáticamente nuestra capacidad de comprensión; los prismas y cristales de la óptica existente sirven para iluminar y enfocar lo ya conocido, pero con ello oscurecen partes significativas del objeto original, pues convierten lo que no tiene precedentes en una mera prolongación del pasado. Esto contribuye a normalizar lo anómalo, lo que, a su vez, hace que combatir lo carente de precedentes sea una empresa más ardua aún, si cabe”.