We can't find the internet

Attempting to reconnect

Something went wrong!

Hang in there while we get back on track

Filosofía

La Justicia del Corazón: sabiduría tseltal-maya sobre la vida buena

Los pueblos originarios de Abya Yala siempre han reclamado el respeto a su derecho indígena. Estas otras maneras de ejercer la justicia nos acercan a filosofías propias, despreciadas por la colonialidad del saber, pero urgentes para la crisis civilizatoria que habitamos.

¿ESCUCHARON?

Es el sonido de su mundo derrumbándose,

es el del nuestro resurgiendo.

Subcomandante Marcos

El tseltal es una de las doce lenguas mayas habladas en el estado de Chiapas (México). Es la que cuenta con mayor número de hablantes en dicho territorio, seguida del tsotsil, y la tercera en el país. Los y las tseltales se refieren a su lengua como bats’il k’op –palabra verdadera—. Del mismo modo que se denominan, a sí mismos, como bat’sil winik/antsetik –hombres/mujeres verdaderos/as—. Bats’il –verdadero/a— no se entiende desde una perspectiva esencialista, sino que nombra lo “propio-autóctono” en cuanto diferente a la cultura blanca hegemónica.

Lenkersdorf –experto lingüista tojolabal— decía que “las lenguas son manifestaciones de las culturas correspondientes que nos ofrecen una llave que abre puertas para que entremos a casas hasta ahora cerradas, o simplemente ignoradas, por no decir despreciadas”. Nos permiten desvelar otras filosofías despreciadas por la modernidad capitalista/colonial y el eurocentrismo que han encajonando a la filosofía en un único patrón de racionalidad, desconociendo la pluralidad de formas de ver, sentir, nombrar o pensar la vida.

La oralidad es una de las principales características de los sistemas normativos de los pueblos originarios de Abya Yala. La capacidad de normar la vida y de ejercer la justicia, según sus propias sabidurías, es una de las demandas exigidas por los pueblos originarios dentro de la demanda “madre” de autonomía. El autogobierno, desarrollado en diferentes grados según los contextos, implica desde la elección de autoridades según sus propios procedimientos hasta el control del territorio, pasando por la construcción de proyectos de salud o educación autónomos.

La disputa por el “derecho a decir derecho” ataca el corazón del estado moderno liberal. Cuestiona el “monismo jurídico” que defiende que la producción y aplicación del derecho es monopolio exclusivo estatal. Es muy común escuchar en las comunidades indígenas referirse a sus normas como usos y costumbres. Y del mismo modo, gran parte de las normas internacionales y nacionales se refieren al derecho indígena con este concepto en el que sigue permeando una noción “tradicionalista” de las culturas originarias. Como si estas no tuvieran capacidad de innovación, recreación y reapropiación. Ninguna cultura es inmóvil, todas son dinámicas. Las culturas indígenas también. Hablar de usos y costumbres o derecho consuetudinario, como si el derecho indígena se basara solo en prácticas repetidas desde tiempo inmemorial, reduce la innovación de la sabiduría jurídica de los pueblos originarios. En el marco de la Campaña Continental de los 500 años de Resistencia indígena, Campesina, Negra y Popular en la Declaración de Xelajú (1991), los pueblos originarios anunciaron: “nosotros no vamos a llamar derecho consuetudinario indígena como lo señalan los colonizadores, nosotros vamos a recuperar lo que es nuestro y por lo tanto, vamos a llamarle: derecho indígena”.

La capacidad de normar la vida y de ejercer la justicia, según sus propias sabidurías, es una de las demandas exigidas por los pueblos originarios dentro de la demanda “madre” de autonomía

La justicia tseltal en la Selva-Norte de Chiapas

En la zona Selva-Norte de Chiapas se ha realizado una labor de recuperación de las formas propias de impartir justicia. Desde 1996 y como un instrumento para contrarrestar la guerra de baja intensidad desatada por el gobierno contra el territorio zapatista, se recuperó un cargo comunitario –un servicio gratuito, no remunerado y rotativo—, denominado jMeltsa’anwanej –el que arregla conflictos o problemas—. Estas personas que actúan en grupo, nunca solas, poco se asemejan a los jueces de estilo occidental; no son profesionales de la ley, ni tienen estudios universitarios. Son campesinos/as indígenas para quienes su derecho es parte inherente de su forma de vida y organización social.

Para la cultura indígena tseltal la existencia de un problema o conflicto –wocolil— en la comunidad, representa un desorden, una pérdida de armonía –jun pajal o’tanil/un solo corazón— que es necesaria restablecer a través de la reconciliación –suhtesel o’tanil/el regreso del corazón. Esto significa que cuando alguien comete un perjuicio contra otro es porque su corazón se ha ido y tiene cheb o’tanil/dos corazones. El diálogo y la resolución pacífica del problema, sin agresiones, implica que se ha conseguido que el corazón de la persona que ha tenido un comportamiento negativo hacia otra, y, por tanto, que ha roto la armonía en la comunidad, vuelva a estar en su sitio y de ahí, que vuelva a existir un solo corazón –jun pajal o’tanil—. De este modo, se restaura la armonía en el territorio, que es la forma de vivir en paz –slamalil k’inal/tranquilidad en el ambiente—. La armonía no sólo tiene un sentido individual, sino también colectivo, con el resto de seres vivos, la madre-tierra y el cosmos.

Esta forma muy otra de justicia tiene muchas semejanzas con otras justicias que son fruto de la resistencia de los pueblos originarios, y también consecuencia de las estrategias de colonización que, en algunos casos, permitieron cierto grado de autonomía que abonó la pervivencia de las formas propias de normar y juzgar. Las más visibles son las Juntas de Buen Gobierno Zapatistas en Chiapas y la Policía Comunitaria en Guerrero, pero perviven en la mayoría de pueblos originarios de Abya Yala. Todas ellas tienen en común el nombramiento de personas que, de forma rotativa, se encargan de ayudar en la resolución de conflictos, como mediadores, encargados de bordar los corazones rotos. Las sanciones no suelen conllevar privación de libertad (excepto en casos muy graves) y se basan en la reparación del daño o bien en trabajos en beneficio de la comunidad. Bucear en estos sistemas jurídicos nos permite conocer que en sus raíces filosóficas vibran unas maneras otras de entender y nombrar-sentir-pensar la vida buena. La investigadora tseltal Mª Patricia Pérez habla de la importancia del corazón- o’tan en la cultura tseltal. Más allá de ser un órgano fisiológico, “se vuelve una forma de ser y estar en la sociedad y en el universo, es decir, se transforma en valores, rituales, sueños, esperanzas, acciones, sentimientos, pensamientos, palabras, memoria, lenguaje, reflexión, espiritualidad, en un stalel (forma de ser-estar-hacer-sentir) individual y colectivo”.

No hemos dejado de imponer la “universalidad” a conceptos que son productos culturales contextuales como los “derechos humanos” o el “desarrollo”Podemos decir que la armonía–jun pajal o’tanil es la forma tseltal de entender la interdependencia e interrelación entre los seres humanos (hombres y mujeres), la madre-tierra, los seres superiores y el cosmos. Y, por tanto, la guía de la justicia tseltal. Por ello, cuando alguien daña a otra persona no está solo generando perjuicios individuales, sino que, como si de ondas concéntricas se tratase, desequilibra todo el sistema, no sólo a la comunidad, sino a todo lo que les rodea, porque “todo tiene corazón”. Las montañas tienen corazón, el agua tiene corazón, la cueva tiene corazón… La vida plena es la armonía cósmica-de los seres superiores-comunitaria-familiar-intergéneros-individual.

Las “epistemologías de buen vivir”

No estamos ante un concepto economicista, sino por el contrario, un modo de mirar-entender la vida que cuestiona las separaciones dicotómicas “naturaleza y cultura”, “individuo y comunidad” y “producción y reproducción de la vida”, así como la fetichización del progreso lineal, básicas del pensamiento moderno colonial que ha permitido la expansión ilimitada del capitalismo. El “buen vivir”, o mejor dicho, los “buenos vivires”, no son teorías abstractas sino que emanan de prácticas de resistencias comunitarias desechadas por el pensamiento moderno/colonial, e incluso, por las propias ciencias sociales y los centros universitarios del norte global. Están en el centro de los principales debates que apremian a la humanidad a frenar el deterioro ambiental, social, político, económico y por tanto, civilizatorio. Ana Esther Ceceña, del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica, se refiere a estos pensamientos y prácticas como “epistemologías de buen vivir”: “El simple intento de pensar distinto, de mantener imaginarios utópicos y de recrear las memorias en una circunstancia homogeneizadora y avasalladora como la que intenta imponer el capitalismo es ya una rebeldía descolonizadora”.

No hemos dejado de imponer la “universalidad” a conceptos que son productos culturales contextuales como los “derechos humanos” o el “desarrollo”. Padecemos “el síndrome de Occidente” –como lo definía el filósofo catalano-hindú Raimon Panikkar—, la tendencia histórica de Occidente a universalizar su mirada sobre el mundo, característica de su poder colonial y también de su propio mito.

El diálogo intercultural requiere desechar las gafas con las que miramos el mundo, incluso cuestionarnos si necesitamos mirar o mejor, aprender a escuchar. Ciegas de colonialidad seguimos soñando con inventar otros mundos, cuando la resistencia de las culturas originarias y sus filosofías –sp’ijil jol o’tanil/sabiduría del corazón, han construido otras maneras de entender la vida muy necesarias para la crisis civilizatoria en la que andamos.

Relacionadas

Filosofía

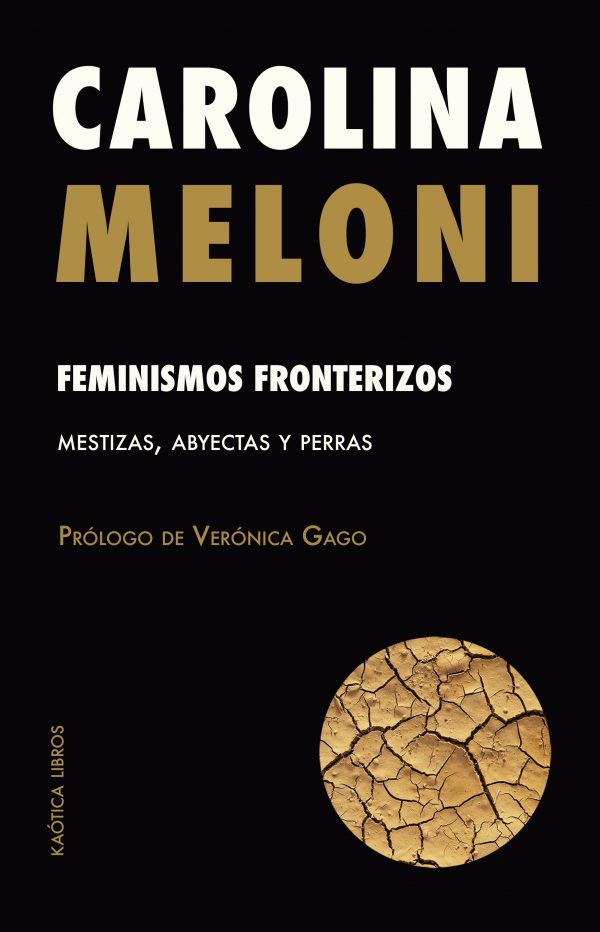

Carolina Meloni “Nunca será cómodo ser una filósofa”

Filosofía

Filosofía Cantando filosofía y bailando pensamiento crítico con Rigoberta Bandini

Filosofía

Filosofía La Idea de belleza o la belleza de una idea

Interesante, gracias. Me pregunto cómo podría aplicarse en concreto en las grandes ciudades Latinoamericanas.

.jpg?v=63911839851)

.jpg?v=63911839851)