We can't find the internet

Attempting to reconnect

Something went wrong!

Hang in there while we get back on track

Poesía

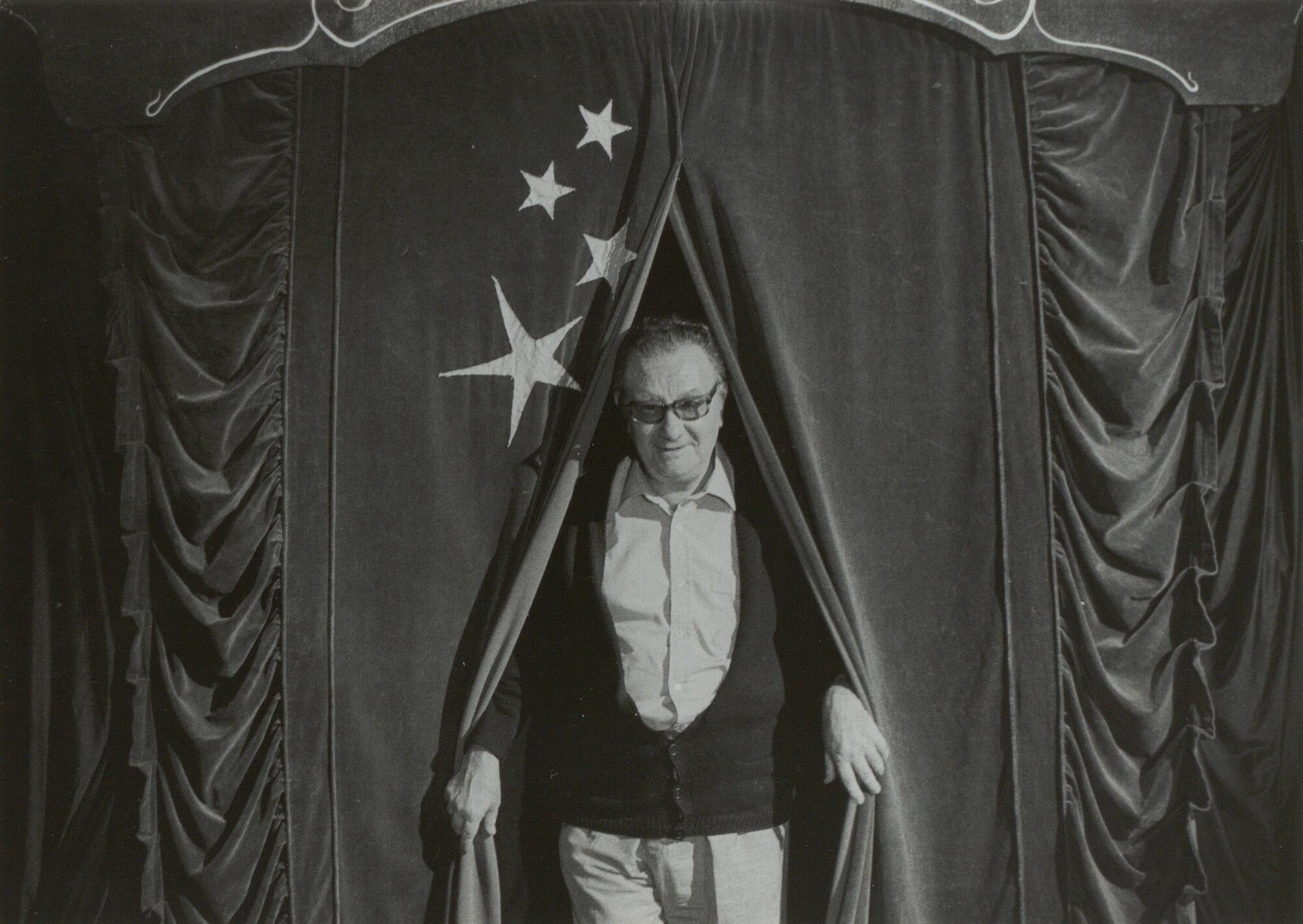

Joan Brossa, el mago que jugó con la poesía para reinventar el poder de la palabra

Un poema que no es un poema pero que sí lo es aunque no lo parezca, con perdón (o no) por el trabalenguas: dos hojas de árbol secas, de otoño, unidas por un clip metálico. No hay versos, no hay rima y casi no hay palabras. Solo una, “burocràcia”, la que le da título. En 1967, el artista catalán Joan Brossa presentó una obra con la que demostró que puede existir poesía más allá de la estrofa y la métrica, más allá de los términos que la compongan o los que se empleen para definirla. ¿Un poema sin palabras? Por qué no.

“Esencialmente soy poeta. Actúo en muchas pistas, pero mi punto de partida es la poesía. Lo único que hago es vehicularla por distintos canales. Decidir qué canal utilizo es un proceso automático, inconsciente. A veces hago poesía literaria y otras veces me da por hacer poesía visual”, explicó Brossa en una entrevista publicada por el semanario El Temps en noviembre de 1992, donde también dejó una frase tan discutible como difícil de rebatir: “Si el poeta tiene realmente algo que decir, lo puede expresar en diversos lenguajes sin que deje de ser poesía”.

Hasta el mes de julio se puede visitar en Barcelona la exposición Joan Brossa. La sensació mental d’una felicitat completa, que trata de responder a las preguntas quién era y qué hacía Joan Brossa. Su comisaria, Anna Llopis, asegura que el objetivo de la muestra, organizada por la fundación que lleva el nombre del artista, es explorar la dimensión integral de un poeta “capaz de forzar los límites de los códigos del lenguaje plástico y visual poniéndolos al servicio de la comunicación, de la transmisión de la idea —un poema es una idea, según Brossa—, y que, al mismo tiempo, hizo de su profesión de poeta una filosofía de vida, comprometiéndose con sus principios políticos y humanos y viviendo siempre en consonancia”.

Con ese propósito, la exposición incluye poesía lírica, prosa poética, poesía visual, poemas objeto, poesía escénica o trabajos audiovisuales, así como algunas acciones que realizó Brossa a lo largo de su vida y que le acercaron al happening o la performance. También se pueden ver piezas que habitualmente no se exponen, como “Escorça”, el primer poema objeto que creó en 1943.

En Joan Brossa no existe el paso de un código a otro sino que hay una transgresión por la que todos los códigos se disponen al servicio de la idea, resume Anna Llopis, comisaria de una exposición sobre el escritor catalán

Llopis destaca de la obra del artista nacido en Barcelona en 1919 su compromiso y su posición de ruptura, “con la que abrió la puerta a nuevas e infinitas posibilidades”. Ella cree que la “capacidad para jugar y cuestionar constantemente desde los cimientos” son características fundamentales en la trayectoria de Brossa por lo que suponen en el terreno de la creación, pero también por “ser capaces de despertar nuestro espíritu crítico, de ponernos alerta y al mismo tiempo permitirnos ser valientes como lectores, exponiéndonos al error o a la incertidumbre”. En Brossa no existe el paso de un código a otro sino que hay una transgresión por la que todos los códigos se disponen al servicio de la idea, resume Llopis acerca de las múltiples expresiones que cultivó: la escritura, lo visual, las artes vivas.

Para Maria Canelles, directora de artes visuales y textuales del Centre de les Arts Lliures de la Fundació Joan Brossa, lo más relevante y propio de la figura de Brossa reside en la aparente contradicción que exuda toda su obra, basada en romper los límites de lo que se considera estrictamente como literario pero, a la vez, en concebir el mundo y la creación siempre a través del filtro de la poesía.

La poesía brossiana, explica Canelles, se entiende a través de la triangulación entre la palabra, la imagen y la acción sin que se pueda desligar un elemento de los otros. Así, un texto literario suyo “está plagado de imágenes o incluso de acciones —‘Me complace escribir algo, decirlo, / después leerlo, y hacerlo’—”; un objeto se convierte en performático —“como El huevo del caos, un huevo con una manivela para darle cuerda”— o un poema visual “parte de la reescritura de un género poético tradicional muy concreto”, caso de “Sextina visual”.

“Brossa está convencido de que la fascinación que siente el espectador ante un buen truco de magia es la que debe quedarle a quien recibe su obra poética”, dice Maria Canelles, directora de artes visuales y textuales del Centre de les Arts Lliures

Canelles también escarba entre las pocas manifestaciones teóricas que hizo Brossa para encontrar una comparación que le parece significativa, la del truco de magia y el poema: “Está convencido de que la fascinación que siente el espectador ante un buen truco de magia es la que debe quedarle a quien recibe su obra poética”.

Además, ella resalta que Brossa fue un nexo que vinculó la tradición vanguardista de sus predecesores con el arte por venir, negando la imagen de un artista isla que crea desde la soledad y de forma autodidacta: “Va a buscar a figuras como Foix o Miró, trabaja desde su contexto y transforma esta tradición de acuerdo con estéticas y preocupaciones contemporáneas —como la poesía concreta, por ejemplo— y finalmente ejerce de enlace con las generaciones posteriores, fijándose en artistas que mantienen una concepción vanguardista de la creación y que se convierten en renovadores de diferentes lenguajes artísticos, como Carles Santos en la música o Pere Portabella en el cine, por ejemplo”.

Coincide en esa apreciación el comisario de arte y ensayista cubano Iván de la Nuez, quien apunta que Brossa no fue un lobo solitario sino que tuvo una conexión importante con una tradición catalana “tan fuerte” como la de la poesía visual, y que sus hallazgos aún resuenan en la actualidad. “Ahí están los casos de Carles Hac Mor, Esther Xargay o incluso Enric Casasses en el siglo XX y hoy mismo. En el siglo XXI, me gusta pensar que Ignasi Aballí, Irene Solà o Alicia Kopf tienen algo que ver con este tipo de lenguaje que surge de la simbiosis entre arte y escritura y aporta una especie de lengua nueva. Su impacto político no fue detonante, ni mantuvo una retórica sobreactuada. Brossa más bien se movía desde la burla, la ironía, una cierta socarronería. Y eso me parece más siglo XXI que XX. No le veo la menor intención de ser un Sartre de las artes ni de marcarse a sí mismo como un intelectual orgánico o un gurú”, diagnostica De la Nuez.

El autor de Iconofagias (Debate, 2024), un particular glosario de nociones para explicar el siglo XXI, aporta más nombres propios que ayudan a dibujar el perfil de Joan Brossa: “No es Tàpies o Dalí, que han contado con apoyos estatales importantes a la hora de ‘exportar’ y situar en el mundo sus respectivas obras”. El de Tàpies fue un apellido estrechamente vinculado a Brossa, especialmente durante los primeros pasos del poeta, cuando compartieron espacios y visiones.

“Uno se siente libre cuando se involucra en su mundo, que parece ingenuo, pero no lo es”, afirma el crítico de arte Iván de la Nuez

De la Nuez tiene la impresión de que Brossa fue al mismo tiempo un escritor y un artista, y que le trajo sin cuidado “el rango interpretativo que le podamos conceder a su trabajo”. Describe las piezas creadas por el poeta catalán como no exactamente aleatorias pero sí flotantes “en una atmósfera que es solo suya, en la cual el azar y hasta la magia tienen su protagonismo”. Así, encuentra finalmente una manera de definir a Brossa: algo parecido a un artista interactivo. “Tuvo la generosidad de ofrecer un trabajo para que los demás pudieran apuntalarlo o incluso modificarlo. Como una ofrenda que siempre te lleva a un lugar en el que —aunque esto sea imposible— magnitudes como el Estado, el Mercado o las mismas instituciones parecen lejanas. Uno se siente libre cuando se involucra en su mundo, que parece ingenuo, pero no lo es”. Además, la obra de Brossa, en su opinión, no envejece mal “y eso es así, entre otras cosas, porque no está obligada a competir con su propia estatua”.

De la Nuez, que fue director de Exposiciones en La Virreina Centre de la Imatge y responsable de Actividades Culturales del Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, reconoce que no estaba muy familiarizado con las creaciones de Brossa cuando se instaló en la Ciudad Condal hace casi 40 años. De hecho, conoció personalmente al escritor —“con su camisa de cuadros y explicando sus cosas”— antes de profundizar en el estudio de su obra. Coincidieron un par de veces más y en otra ocasión lo acompañó hasta la puerta del cine, “al que acudía religiosamente”. Fue testigo de sus chistes sobre la mili, curas, monjas… Una experiencia que, concede, no le ha permitido ser objetivo como crítico, porque todo lo que vio después le recordaba a la persona “y fantaseaba con que él mismo me guiaba a través de sus trabajos con el único objetivo de timarme o esconderme las cartas. Brossa siempre parece estar riéndose de nosotros y cuanto más solemnes nos pongamos, más se reirá. Incluso cuando tratamos de explicarlo a él”.

Una clase magistral

El hecho de que buena parte de la creación poética de Brossa, escrita en catalán, se base en extirpar la palabra del poema, o reducirla a una expresión mínima, puede llevar a pensar que su objetivo era restar poder a la palabra, al propio poema. Pero hay quien razona que, en realidad, es justo lo opuesto. Es el caso de Gonzalo Abril, catedrático de Periodismo, semiólogo y filósofo. Para él, más que debilitar a la palabra, la producción artística de Brossa trabajó en favor de su resurrección y su insurrección. “Y no solo en su obra más conceptual y alegórica —precisa Abril—, también cuando adoptó formas clásicas del poema, como el soneto, o abiertamente populares y panfletarias como el sublime que dedicó a la muerte de Franco, ‘gargall de la ciencia i amb tuf de sang i merda’, cuyo último verso dicta un amoroso brindis antifranquista, ‘Una abraçada, amor, i alcem la copa!’”.

Los versos de “Final!”, ese poema fechado el mismo 20 de noviembre de 1975, fueron utilizados por el cantaor flamenco Miguel Poveda como letra para una canción incluida en su disco Desglaç, publicado en 2005. Años después, el dúo Maria Arnal i Marcel Bagés hizo lo propio con “La gent”, poema del libro Askatasuna en el que Brossa propuso una huelga general de una semana como herramienta para que el pueblo se percate del poder que tiene en sus manos.

Abril considera que lo que hacen los poemas y demás textos de Brossa es “proponer sospechas y desautorizar irónicamente la banalidad de los discursos dominantes, plantear preguntas y enigmas a quienes los leen, satirizar sobre las costumbres y las creencias y afirmar el poder de la palabra incluso cuando esta parece ausente del texto visual”. Más que construir “relatos”, la tarea de Brossa, explica, fue activar y poner en cuestión los ingredientes, las convenciones y los símbolos que sirven para llevar a cabo tales construcciones de sentido. Para ilustrarlo, recurre al poema objeto Nupcial, donde una de las manillas de las esposas que sirven para aprisionar las muñecas de un detenido es una pulsera de bisutería. Según Abril, no tendría sentido sin la mediación de palabras-concepto como “esposas”, “esposar-desposar” o ”boda”. Pero, sobre todo, argumenta, “malamente podríamos encontrar el sentido de crítica, al que el texto invita, a una institución burguesa, al patriarcado, a la dominación masculina, sin la mediación de las palabras que, ya sea mediante un discurso interior o mediante una expresión oral, nos permite articular esos significados lingüísticos, las relaciones sintácticas, las metáforas…”. Por tanto, resume, nada de quitar poder a las palabras y a la poesía en Brossa, sino todo lo contrario, aunque obras como su célebre poema visual en el que la palabra “poema” traza la forma de un cañón de revólver, casi como una ratificación del título del poema de Celaya, “La poesía es un arma cargada de futuro”, parezcan desmentirlo.

Jubilado de la docencia en 2021, Abril recuerda que en sus clases de semiótica y teoría de la comunicación utilizó numerosos textos de Brossa, por ejemplo Burocràcia, y de otros artistas visuales como René Magritte, Martha Rosler, Saul Steinberg, Hito Steyerl o los hermanos Marx. En el caso de Brossa, no los usaba como recursos didácticos para explicar semiótica sino porque esos textos “son en sí mismos textos teóricos de semiótica, si se entiende por ello que exponen, más o menos explícitamente, los procesos de producción, reproducción y conflicto de sentido que son el objeto de la semiótica como forma de conocimiento o metodología”.

La idea de “conflicto de sentido” es fundamental para entender a Brossa, según Abril: supone que en las “prácticas semióticas”, que consisten en construir —produciendo o interpretando— el sentido de algo —un objeto, un texto literario o audiovisual, una obra de arte, una noticia, un meme—, “el antagonismo es inherente y que, por tanto, lo que hoy se llama ‘guerra cultural’ y antes se denominaba ‘lucha ideológica’ subyace siempre a los innumerables procesos semióticos en que participamos constantemente todos los seres humanos”.

Abril, coautor de Análisis del discurso. Hacia una semiótica de la interacción textual (1982) junto a Cristina Peñamarín y Jorge Lozano, sugiere prestar atención a Brossa más allá del primer momento “llamativamente ingenioso, con frecuencia humorístico” para encontrar dimensiones de la palabra o de la imagen muy sutiles. “Esa sutileza me parece mucho más importante que el ‘amor a primera vista’ que suscitan sus obras”, valora, al tiempo que señala otra creación de Brossa como muestra: “Su imagen de un huevo frito sobre una hostia puede parecer de primeras un chiste grueso de payés, que invita al escándalo de la blasfemia o la profanación religiosa, pero el título de ese objeto, Eclipse, que también alude evidentemente al juego de la superposición de dos formas circulares y astrales, si se lee en relación con esas informaciones visuales, con los signos grabados en la hostia, con la propia coyuntura histórica, nos puede llevar a una reflexión sobre la secularización, la pérdida del sentido de lo sagrado, que trasciende la mera ‘ocurrencia’ y que tampoco es precisamente antirreligiosa”.

Perfiles con tiempo

Perfiles con tiempo Gonzalo Abril, semiólogo: “Vivimos en una de las sociedades más dóciles de la historia”

Para completar la lectura de lo que supuso Brossa, Abril asegura que, al igual que quienes producen en el siglo XXI poesía o arte visual, “con viejos o nuevos medios pero con la misma orientación inconformista”, el creador catalán no fue contrario a la tradición, sino deudor de una determinada tradición. “Los discursos críticos, transgresores o revolucionarios pertenecen a otra tradición enfrentada a la tradición conservadora y reaccionaria. En la cultura hispánica —si aceptamos aunque sea condicionalmente que la catalana está incluida en ella—, Brossa pertenece a una tradición de la que forman parte, por ejemplo, Goya, Valle Inclán, Buñuel o Nicanor Parra. También, en otros aspectos, Joan Miró o Chema Madoz”.

Un viaje a lo desconocido

Joan Brossa era como una máquina de escribir, aunque él siempre utilizaba un lápiz. Son palabras de Glòria Bordons, experta en Brossa que lleva varios años trabajando en la monumental edición de la poesía completa del escritor. Ya han salido tres tomos de más de mil páginas cada uno. “Y serán cuatro”, puntualiza. Entre esa ingente cantidad de papel —el tercer volumen, publicado en febrero de 2024, cuenta 1.408 páginas—, ella se queda con “el poema corto, no rimado, que es como un disparo y te habla de cosas que, aunque estén escritas en los años 60 o 70, nos siguen apelando”.

“Él tenía muy claro que tenía que hablar del mundo que conoció. La poesía le sale del día a día. Pero busca la otra cara de las cosas, desde un punto de vista muy crítico”, dice Glòria Bordons, especialista en la obra de Brossa

Bordons también ha seleccionado los textos que componen Un viatge a l’inconegut (antologia de poesia i prosa), una tarjeta de presentación para quien no haya leído a Brossa que la editorial Tres i Quatre publicó en diciembre de 2024. “Él tenía muy claro que tenía que hablar del mundo que conoció. La poesía le sale del día a día. Pero busca la otra cara de las cosas, desde un punto de vista muy crítico”, señala Bordons, recordando que Brossa pertenece a una generación rota por la guerra civil.

Aunque el carácter diverso y multiforme de la poesía de Brossa hace difícil establecer unas etapas cronológicas claras, Bordons diferencia cuatro momentos en una trayectoria extendida durante cinco décadas.

Brossa sintió por primera vez la necesidad de escribir durante la guerra civil, donde participó con 19 años en el frente de Lleida, combatiendo en las filas del ejército republicano. Allí resultó herido y tomó notas, que serán la base de su libro Trenta divisió, de 1950. Brossa carecía de formación literaria específica y sus intereses habían ido más por la educación informal, callejera: los juegos de cartas, las marionetas, la magia...

De regreso a Barcelona tras cumplir el servicio militar en Salamanca, en 1941 conoce al escritor J.V. Foix, quien fue un maestro para él y le introdujo en el surrealismo y en las vanguardias previas a la guerra. También le presentó a artistas como Joan Miró y Joan Prats. De esta época son los primeros poemas experimentales de Brossa, en los que, siguiendo a Mallarmé o Apollinaire, empieza a jugar con el caligrama, la imagen, los juegos semánticos o, incluso, el objeto. Escribe asimismo textos en los que experimenta con las técnicas introspectivas de creación, y también alumbra sus primeros sonetos por indicaciones de Foix. A partir de 1944 escribe poemas para ser representados en escena y también otros en los que aprovecha la poesía popular para contar historias oníricas inverosímiles y otras influidas por la magia y el carnaval.

En 1948, Brossa fundó la revista Dau al set junto a Antoni Tàpies y Modest Cuixart, entre otros nombres que conformaron un colectivo artístico dispuesto a romper con la hipocresía y el mundo gris de la dictadura. Los textos que Brossa firma en sus páginas permiten observar la variedad de registros con los que experimenta, en los que abundan las asociaciones autómaticas, la desconexión entre frases, la fragmentación y el absurdo.

Dau al Set entró en contacto en 1950 con el poeta brasileño Joao Cabral de Melo, quien vivía por entonces en Barcelona. Su influencia sobre el grupo es notable, aportando una nueva orientación cercana al marxismo. Para Brossa supone una revelación que le hará abandonar la búsqueda en el subconsciente para pasar a una poesía más vinculada a la realidad. Cabral de Melo entendía que no puede haber poesía revolucionaria sin una forma revolucionaria. Siguiendo este precepto, Brossa publica en 1950 el libro Em va fer Joan Brossa, prologado por el propio poeta brasileño y compuesto por pequeños reflejos de humor con intención de denuncia. Su idea era encapsular la realidad en poemas breves para que quien los leyera pudiera observarla con ojos nuevos. Este camino le aleja de la literatura catalana del momento, cuyos cenáculos no entienden la propuesta y no la consideran poesía sino una simple fotografía de la realidad.

La intensificación del compromiso político lleva a Brossa a la práctica de otra forma poética, la estrofa sáfica, a partir de 1951. Sus ejes temáticos giran en torno a la denuncia de la violencia y la opresión, el llamamiento a la solidaridad o el arraigo a la tierra. Estos poemas serán censurados cuando se publiquen en los años 70. En 1953 escribe un poemario de sonetos sobre la situación de Catalunya en la dictadura, Catalunya i selva.

Aunque esta etapa, la segunda según Bordons, está marcada por la temática de sus creaciones, Brossa no deja de lado la experimentación formal en ellas, como muestra el libro El tràngol de 1952, con versos casi telegráficos, o unos sonetos de ese mismo año con frases desordenadas. De hecho, a partir de 1959 aparcará la estrofa sáfica en favor de unos poemas cada vez más sintéticos, con condensación de elementos.

Durante los años 60 y la primera mitad de los 70, Brossa plantea constantemente una reflexión sobre la relación entre el significado y el significante de la palabra. El sentido se convierte en la meta de su búsqueda y la palabra será solamente una plataforma. La realidad externa se introduce como un elemento objetivo de los poemas de Brossa, que en muchas ocasiones son casi chistes críticos en los que abundan el humor, un lenguaje prosaico, los juegos visuales. Son poemas que saltan a la cara de quien los lee. A partir de 1963, la poesía visual se convierte en una de sus formas de expresión predilectas, que usará para profundizar en el significado de las palabras. En ella, las letras se independizan, se humanizan y adquieren significados diversos. Sus poemas visuales son cajas de sorpresas, algo que también traslada a sus creaciones más convencionales como los sonetos que se materializan para acabar siendo aquello mismo que enuncian: uno de los incluidos en Llumenerada muestra las instrucciones para hacer que ese poema se transforme en un pájaro de papel.

El papel del receptor nunca es olvidado por Brossa, que siempre le hace participar de sus creaciones. En sus poemas escénicos esto se acentúa a partir de los años 60 con las acciones-espectáculo —antecedentes de las performances y happenings—, monólogos de transformación, ballets…

Con la muerte de Franco, Brossa recupera el interés por una obra explícitamente política. Vuelve a las estrofas sáficas y a los sonetos comprometidos. También emplea una forma antigua, la sextina, compuesta por seis estrofas de seis versos cada una. Experimentará la composición de sextinas alfabéticas, numéricas, conceptuales y también las generará con ordenador.

En este periodo, el último de los cuatro apuntados por Bordons, se multiplica su obra plástica. Al disponer de los medios para poder realizarlos, materializa objetos que había pensado varias décadas antes. Con casi 70 años su actividad artística toma calles y espacios públicos en Barcelona. En 1986, la Fundació Miró organiza una exposición antológica sobre su poesía visual y sus poemas objeto. Brossa sale del anonimato, recibiendo numerosos premios.

La gran broma final

Transcurrido más de un cuarto de siglo desde su fallecimiento, sucedido en Barcelona el 30 de diciembre de 1998, Maria Canelles considera que en la actualidad Joan Brossa está “indiscutiblemente” incluido en el canon de la poesía catalana, pero ella afirma que, simultáneamente, “se erige como el poeta de los márgenes, el alternativo a los discursos y corrientes principales”. Estamos, pues, ante otra de las contradicciones que esta especialista señala como los motivos que hacen de Brossa un autor tan interesante. “Él mismo se construye como el poeta de la indisciplina, como aquel que, tanto por su lenguaje poético como por su manera de ser, se mantiene fuera de los circuitos de las instituciones y de los mercados —como el editorial, el del arte— y a la vez, en vida, se convierte en una figura inmensamente popular”. Canelles señala otras muestras que hacen de Brossa una figura controvertida, que huyó de la institucionalización pero acabó formando parte de ella de una manera indudable: “Es el único poeta que recibió un sueldo vitalicio por parte del Ayuntamiento y actualmente una fundación con su nombre tiene una sede municipal en un edificio patrimonial en el centro de la ciudad”.

Para Bordons, Brossa fue “un personaje popular, casi un referente, pero al que se ha leído muy poco”.

¿Son estas paradojas las últimas creaciones de Joan Brossa, el poeta que escribió poesía sin utilizar palabras? Por qué no.

.jpg?v=63911839851)