We can't find the internet

Attempting to reconnect

Something went wrong!

Hang in there while we get back on track

Tribuna

La transición energética se juega entre el dividendo y la ganancia

Las discusiones sobre la transición energética están cada vez más polarizadas en los espacios políticos de izquierdas. El argumento de este artículo es que ambos enfoques desatienden las dinámicas realmente existentes de la inversión de capital privado, lo que supone una laguna en el diagnóstico que dificulta definir una estrategia a la altura de los desafíos de nuestro tiempo.

Por un lado, se hace un llamado a la urgencia de la transición, a la realpolitik y a la responsabilidad histórica. Emilio Santiago afirma que ningún freno a la descarbonización es admisible y que la izquierda ya no puede permitirse ampararse en excusas ideológicas como la desigualdad o los beneficios de las grandes empresas privadas. José Luis Rodríguez reivindica la importancia de establecer una alianza con la fracción verde del capital. La base estratégica de estos planteamientos es la solución de «dos pasos» que describe Olúfẹ́mi O. Táíwò: utilizar a las instituciones para primero derrocar al capital fósil, y transformar todo lo demás.

Por otro lado, se hace una crítica al capitalismo verde y a la forma en que las grandes empresas están desarrollando proyectos de energías renovables, hidrógeno verde y baterías. Se percibe como un auge masivo de inversiones de capital privado, hambriento de obtener una elevada rentabilidad económica. Estos planteamientos resuenan en muchas plataformas locales de defensa del territorio.

Algunas voces abogan por aliarse con la fracción verde del capital para doblegar primero al capital fósil.

Los primeros asumen que el mayor obstáculo de la fracción verde del capital para llevar a cabo una rápida transición energética es el poder que todavía ejerce el capital fósil en las estructuras del Estado. Los segundos asumen que el capital privado tiene un enorme dinamismo en los nuevos proyectos verdes y que los utiliza como fuente de revitalización de sus beneficios. Eso desemboca en estrategias diferentes, cuando no directamente opuestas y enfrentadas. Sin embargo, la realidad es mucho más tozuda. A lo que nos enfrentamos es a la incapacidad del capital privado para desarrollar unas inversiones masivas a la velocidad, escala y orientación que exige la transición energética.

Beneficios frente a precio

La Comisión Europea afirma que, para cumplir sus objetivos energéticos y climáticos, la Unión Europea necesita inversiones superiores a 570.000 millones de euros anuales entre 2021 y 2030, y superiores a 690.000 millones anuales entre 2031 y 2040. Sin embargo, lo que se observa es una crisis de rentabilidad en el sector de las energías renovables europeo, lo que dificulta la materialización de esas inversiones.

Se recurre con frecuencia al gráfico que muestra la drástica caída del precio de la electricidad renovable como prueba de su competitividad en el mercado. Pero ese razonamiento es incapaz de explicar las dinámicas económicas de la transición energética. Tal y como recuerda Brett Christophers, no es el precio lo que determina la inversión, sino la rentabilidad. En el caso de las energías renovables, el 90% de los costes totales de un nuevo proyecto se producen en la instalación, antes de que se produzca un solo vatio-hora de electricidad. Esto hace que la rentabilidad del proyecto esté marcada por las condiciones en las que los promotores acceden a los créditos financieros.

El problema es que el bajo precio de las renovables no garantiza su rentabilidad

Lo que se observa durante los últimos años es que no se ha producido el auge previsto porque estos proyectos no son suficientemente rentables para los inversores. Además, se aprecia cómo, cuando se reduce el apoyo gubernamental, la inversión privada se desploma.

Esta dinámica está profundamente vinculada a la estructura del mercado eléctrico. En la Unión Europea, se introdujo la liberalización del mercado eléctrico entre 1996 y 1998. Esto obligó a los Estados miembros a privatizar sus compañías energéticas públicas y dejar la generación de electricidad en manos de empresas privadas. La introducción de renovables en el sistema eléctrico ha estado condicionada por esa liberalización.

Tal y como describe Sean Sweeney, el enfoque de la Unión Europea durante estas décadas se ha basado en diferentes modalidades de reducción de riesgos (derisking). Bajo esta fórmula se ha destinado un creciente volumen de recursos públicos a estimular la inversión en renovables, manteniendo en todo momento la privatización del sistema eléctrico y el sistema marginalista de fijación de precios.

El esquema adoptado inicialmente para aumentar la generación eléctrica con renovables fue el sistema de primas (feed-in tariff). Se trataba de asegurar a las empresas un precio superior al del mercado para así dar certidumbre a largo plazo y estimular las inversiones. Estas subvenciones se planteaban como un mecanismo temporal, que impulsara el crecimiento de las renovables hasta que fueran competitivas en el mercado eléctrico. Este esquema tuvo éxito en diferentes países europeos y logró un aumento de las renovables en la primera década de los 2000. Sin embargo, este incremento trajo consigo nuevas dificultades.

A medida que las renovables generaban un porcentaje creciente de electricidad, las centrales eléctricas de combustibles fósiles vieron reducido el precio del mercado y sus horas de funcionamiento. Esto sería algo positivo en términos sociales y climáticos, pero en términos económicos suponía la amenaza de quiebra, y su generación seguía siendo necesaria para momentos concretos. Para evitar su cierre y garantizar la seguridad de suministro se introdujo el mecanismo de pagos por capacidad, que remunera a una empresa energética por asegurar la disponibilidad de una central eléctrica para entrar en funcionamiento cuando se le requiera.

Energías renovables

Energías renovables El debate sobre la transición ecológica irrumpe en Euskadi y Catalunya

Una distorsión en el mercado eléctrico condujo a otra, y se generó una situación de «subvenciones para todos». Se pagaba un precio más alto a las renovables para fomentar su instalación y se pagaba a las centrales de combustibles fósiles para que no cerraran. Lo que se planteaba como un mecanismo temporal se prolongó en el tiempo y aumentó el volumen de subvenciones destinadas al mercado eléctrico liberalizado. Junto a ello, el aumento de la generación renovable empezó a suponer un problema de rentabilidad por la caída de precios. En los periodos de alta producción de solar y eólica se establecen unos precios marginales muy bajos, así que cuanta más generación renovable, mayor descenso en los ingresos de las empresas energéticas. Esto genera un efecto de «canibalización», en el que las renovables no pueden sobrevivir en el mercado eléctrico competitivo sin mecanismos externos que aseguren unos ingresos a largo plazo.

La electricidad barata de las renovables no conduce a una mayor rentabilidad y competitividad, sino a pérdidas y posibles quiebras. Bajo el mercado eléctrico liberalizado, esto hace que las instituciones tengan que proteger a las empresas energéticas del impacto de ese bajo coste.

El efecto canibalización muestra que a mayor generación de renovables, menores ingresos para las empresas

Entre 2019 y 2022, la Comisión Europea cambió su enfoque respecto a las subvenciones y reorganizó los mecanismos de apoyo. Buscaba reducir el efecto distorsionador de las ayudas, diseñando otro tipo de instrumentos basados en el mercado. En la reforma del mercado eléctrico aprobada en 2023, se priorizan los contratos a largo plazo para asegurar a las empresas generadoras unos precios más estables. El mecanismo diseñado para ello son los denominados contratos por diferencia (CfD). Su funcionamiento es el siguiente: el productor de electricidad establece con la entidad pública una horquilla de precios a través de una subasta, con un límite inferior y superior, aplicable durante más de una década. La empresa vende su electricidad en el mercado, pero posteriormente ajusta con la entidad pública las diferencias entre el precio de mercado y la horquilla acordada. Si el precio de mercado se encuentra dentro de esa horquilla, no se realiza ningún ajuste. Pero, si el precio de mercado es menor al límite inferior, la entidad pública paga a la empresa los ingresos no percibidos. Y, si el precio de mercado supera el límite superior, la empresa paga a la entidad pública los ingresos extra.

Este mecanismo pretende abordar el problema de la canibalización, ofreciendo una red de seguridad para las empresas con un precio garantizado por la electricidad que venden. Busca proteger a las empresas de los bajos precios del mercado, que penalizan sus márgenes de beneficio. Se espera que esto reduzca los costes de financiación, permitiendo a los promotores acceder a créditos financieros en condiciones más favorables.

Sean Sweeney describe este nuevo marco como una «reducción de riesgos fortificada» (fortified de-risking), una política concebida para garantizar la rentabilidad privada. Esto supone varios problemas. La horquilla de precios acordada se fija por encima de los costes de generación, integrando el pago de intereses y dividendos. Las decisiones de inversión siguen en manos de inversores y promotores privados, por lo que los gobiernos no tienen control sobre la transición energética. El dinero público se utiliza para que los proyectos accedan a financiación, pero esto no se traduce en una participación pública en la propiedad. Además, a medida que aumente la generación renovable en el sistema eléctrico, los precios bajos serán cada vez más frecuentes, estando el gobierno legalmente obligado a pagar la diferencia.

Opinión

Medio ambiente No solo de renovables va la transición ecosocial

Esto profundiza el enfoque de «liberalizar y subvencionar», utilizando recursos públicos para asegurar unos beneficios suficientemente altos como para atraer inversiones. Sin embargo, que lleguen esas inversiones no está garantizado; sigue siendo una esperanza futura que depende en todo momento de la confianza de los inversores privados.

Dividendos frente a inversión

Estos planteamientos no se limitan solo al mercado eléctrico, sino que la Comisión Europea los aplica también a la descarbonización de la industria. Presentado en febrero de 2025, el Clean Industrial Deal afirma que la industria de la Unión Europea necesita acceso inmediato a capital, y que, para movilizar el capital privado, se requiere estabilidad normativa e incentivos públicos. Esto responde a las peticiones de las grandes empresas industriales, que organizaron un año antes la «Declaración de Amberes». Bajo la retórica de la simplificación administrativa y la reducción de riesgos para estimular la inversión, se argumenta que es vital un mayor apoyo financiero público para asegurar la transición energética de la industria.

Sin embargo, la realidad económica contradice la lógica de este argumento. Un estudio realizado por Friends of the Earth Europe y SOMO muestra cómo, durante la última década, las grandes empresas de la industria europea destinaron la mayor parte de sus beneficios al reparto de dividendos, al mismo tiempo que disminuyeron la inversión productiva.

Analizaron las cuentas anuales de 841 empresas en sectores clave para la transición energética: química, minería, automoción, combustibles fósiles, renovables, electricidad y calor. Entre 2010 y 2023, ese conjunto de empresas obtuvo unos beneficios de 2,1 billones de euros y distribuyó 1,6 billones a sus accionistas; es decir, el 75 % de los beneficios. La retribución a los accionistas (dividendos y recompra de acciones) ha pasado de representar el 2,4 % del volumen de negocios en 2010 al 4,4 % en 2023. De forma paralela, las inversiones en bienes de capital (CAPEX) disminuyeron del 18,4 % del stock existente de activos físicos en 2010 al 14,9 % en 2023.

Durante más de una década, las grandes industrias europeas han priorizado el reparto de beneficios frente a la inversión productiva.

Algunas empresas como Eni, Glencore y BP destinaron a sus accionistas una retribución superior a sus beneficios. Mientras que algunas de las empresas firmantes de la Declaración de Amberes, como Shell, TotalEnergies y Mercedes-Benz, distribuyeron el 97 %, 86 % y 40 % de sus beneficios a sus accionistas, respectivamente. Al mismo tiempo, empresas con una elevada huella ecológica como Enagás, ArcelorMittal y Uniper han tenido unas tasas de inversión muy por debajo de la media.

Todo esto ha ocurrido en un periodo en el que las empresas han tenido acceso a capital en unas condiciones favorables sin precedentes. La política monetaria expansiva posterior a la crisis de 2008 supuso una enorme inyección de liquidez en los mercados financieros. Esas condiciones se utilizaron por las empresas para la recompra de acciones, no para aumentar las inversiones. Esto muestra cómo la disminución de las inversiones no se explica por una falta de acceso a capital, como ahora se intenta justificar. Contando con fondos suficientes, esas empresas han optado por no realizar inversiones productivas por considerarlas demasiado arriesgadas o poco rentables.

Mantener la decisión de inversión en estas mismas empresas obstaculiza la transición energética. Justamente sectores como la industria química, siderúrgica y automotriz requieren grandes volúmenes de inversión productiva para su transformación. El enfoque de más dinero público y menos normas que atraviesa las actuales políticas públicas responde a una lógica errónea. Sitúa la transición energética en un marco de reducción de riesgos y confianza en que grandes corporaciones rentables que priorizan el enriquecimiento de sus accionistas realizarán las inversiones necesarias. Todo ello en un contexto de creciente crisis industrial a nivel europeo.

El problema no es la falta de liquidez, sino un modelo económico rentista que prioriza dividendos y recompra de acciones.

Esta situación apunta a desafíos estructurales más profundos. La combinación de altos niveles de beneficios con bajos niveles de inversión en las empresas no financieras es una de las características económicas más destacables de las últimas décadas. Análisis empíricos de esta tendencia en Estados Unidos muestran cómo gran parte de los beneficios de las empresas no son producto de la inversión de capital en actividades productivas, sino de la centralización de la propiedad corporativa. Es decir, los beneficios proceden de captar más cuota de mercado dentro de la actividad económica existente y de utilizar su enorme poder de mercado para fijar elevados márgenes sobre los precios.

Esto nos obliga a situar las discusiones sobre transición energética en diálogo con las discusiones sobre el estancamiento económico y sobre la sociedad de gestores de activos. Las primeras explican las dificultades que experimenta la descarbonización de sectores industriales muy intensivos en capital. Las segundas explican la importancia que ha adquirido la acumulación de rentas mediante la propiedad y control de activos, y la centralidad que ocupan un puñado de empresas de gestión de activos. El carácter cada vez más estancado y rentista de la economía mundial condiciona todas las decisiones de inversión productiva, y por tanto obstaculiza la transición energética. Esto hace que el estímulo de la inversión privada con mecanismos de reducción de riesgos no logren los objetivos esperados, y que se genere una exigencia cada vez mayor de apoyo estatal para garantizar la rentabilidad privada.

La propiedad como brújula

Varios de los análisis mencionados coinciden en las propuestas para superar estos obstáculos. Friends of the Earth Europe y SOMO defienden que la Unión Europea debería priorizar la inversión pública y el control en sectores clave para la transición energética, en vez de simplemente minimizar el riesgo de la inversión privada. También abogan por establecer prohibiciones o limitaciones temporales al pago de dividendos y la recompra de acciones para empresas que estén recibiendo apoyo público. Por su parte, Sean Sweeney apuesta por la nacionalización del sector eléctrico. Defiende un sistema eléctrico público para controlar los precios de la electricidad y reducir los costes, cubrir el déficit de inversiones con banca pública y recuperar la capacidad de planificar la generación y el consumo energético.

Vera Weghmann se expresa en una línea similar en un informe encargado por la Federación Sindical Europea de Servicios Públicos. Afirma que recuperar la titularidad pública del sistema eléctrico es crucial para impulsar la transición energética y cumplir los objetivos climáticos. Fuera de las limitaciones del Tratado de Maastricht, el think tank británico Common Wealth presentó en 2024 una ambiciosa propuesta para la creación de una empresa pública de energía. Propiedad, inversión, planificación y coordinación pública son los pilares con los que acelerar la descarbonización de la electricidad, minimizar los costes de los proyectos, reducir y mantener estables las facturas eléctricas y apoyar una transición justa en el sector energético.

Recuperar la titularidad pública del sistema eléctrico es clave para acelerar la descarbonización y cumplir los objetivos climáticos.

Más allá del papel, varias experiencias han logrado objetivos más modestos. En 2014, se ganó un referéndum en Hamburgo en favor de la municipalización de la red eléctrica de la ciudad. En 2023, se aprobó una ley que permite a la Autoridad de Energía de Nueva York a construir proyectos públicos de energía renovable. Esta aprobación fue la culminación de cuatro años de trabajo y movilización de diferentes organizaciones comunitarias, ecologistas y sindicales, con especial dedicación por parte de Democratic Socialists of America.

La cuestión de la propiedad pública del sistema eléctrico ha estado presente en las discusiones sobre transición energética en el Estado español. Se han formulado propuestas para avanzar hacia la municipalización de la distribución eléctrica. Y se han señalado las limitaciones de que una empresa municipal como Barcelona Energía se dedique únicamente a la comercialización de electricidad. Sin embargo, parece que durante los últimos años este elemento ha estado mayoritariamente ausente.

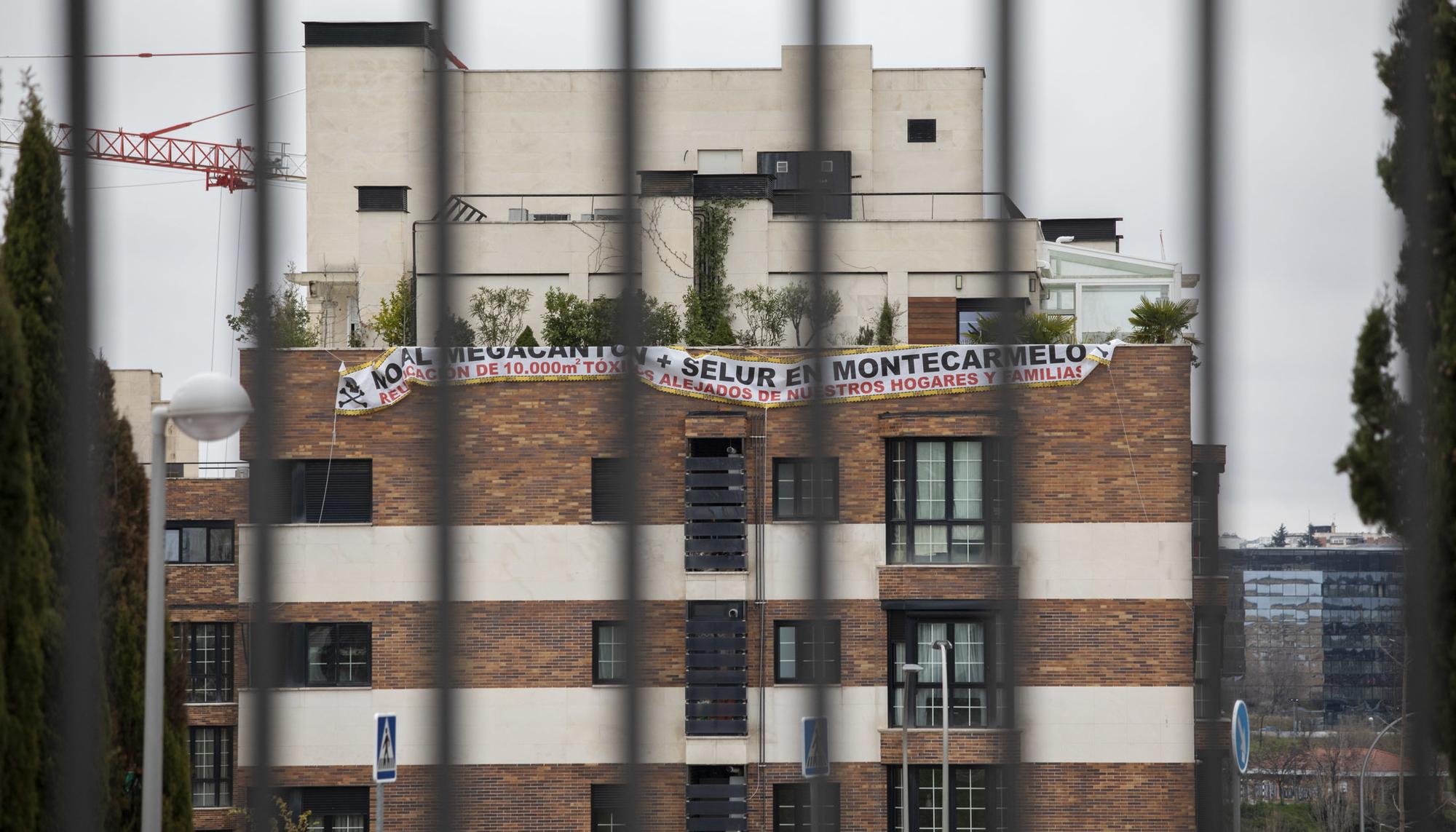

Desde las posiciones de pretendida realpolitik climática, se trata la cuestión de la propiedad pública como un fetiche ideológico: como un capricho demasiado complicado de conseguir ahora mismo y, por tanto, del que es mejor desprenderse para no ralentizar la urgente transición energética. Desde la crítica a los megaproyectos, se denuncian las colaboraciones público-privadas, pero las propuestas alternativas se suelen reducir a pequeños proyectos de comunidades energéticas y autoconsumo. Ambas respuestas son insatisfactorias y no logran resolver los obstáculos descritos en torno a las dinámicas de inversión.

Dicho de forma clara: es una desgracia que el capital privado no esté a la altura de desarrollar la transición energética. Esa incapacidad nos empuja hacia la catástrofe climática, mientras los gobiernos apenas tienen herramientas para actuar y las alternativas locales no logran alcanzar una escala mínimamente relevante. En este escenario, la propiedad pública aparece como condición de posibilidad para tomar el control de la transición energética, disciplinar al capital privado y desarrollar procesos de planificación y participación democrática en el territorio. Sin ella, el mercado y la competencia solo generarán un proceso insuficiente, lento e injusto. Sin ella, no podremos planificar la necesaria reducción de la demanda energética combinada con el aumento de la generación renovable.

La propiedad pública es condición de posibilidad para tomar el control de la transición energética y planificar democráticamente el futuro.

Efectivamente, la década en la que nos corresponde actuar políticamente exige que la acción colectiva funcione a una escala atmosféricamente relevante. Por eso debemos desarrollar estrategias políticas que vayan más allá de reducir riesgos y confiar, y más allá de la oposición a proyectos concretos. La propiedad pública no es una varita mágica, pero tiene la virtud de ser una batalla política con suficiente capacidad de agregación y suficiente ambición climática como para ser operativa en los próximos años. Es una herramienta con la que podemos empezar a hacernos cargo de la situación y con la que resituar las discusiones y estrategias políticas. Es una herramienta con la que impulsar una política de clase que altere el régimen de propiedad capitalista. Armar un programa ecosocialista con capacidad de incidir eficazmente en este contexto es el reto que tenemos por delante.

.jpg?v=63912378381)

.jpg?v=63912107965)

.jpg?v=63912107965)