We can't find the internet

Attempting to reconnect

Something went wrong!

Hang in there while we get back on track

Insólita Península

Libros de azufre

Las Minas de Libros contienen la fuerza de lo que estuvo lleno de vida durante un período muy limitado, del espacio que condensó todos los recovecos de la vida de sus habitantes durante unas pocas generaciones. Hoy, entre el silencio sin matices de sus ruinas, queda en las Minas de Libros un poso de aquel tiempo irrecuperable.

Hace algún tiempo, un compañero y amigo de El Salto me envió un escueto mensaje que decía lo siguiente: “Por cierto, mi profesor de inglés recomienda que vayas a la minas de azufre de Teruel”. Guardé ese mensaje en alguna parte y lo recuperé en agosto, cuando me dirigí a Teruel con la discreta satisfacción de estar escribiendo un artículo de encargo —o algo parecido—. Eran días de mascarillas, distancia social y noticias preocupantes, pero eran también días marcados por el deseo de ver horizontes, alejarse de la ciudad y no leer ninguna noticia.

El recorrido desde la ciudad de Teruel hasta el municipio de Libros discurre en dirección sur junto al río Turia. Una vez atravesada la localidad, surge una carretera a la izquierda que cruza el Turia y asciende hasta las inmediaciones de un cerro árido. Allí, en la llanura que precede al cerro, se encuentran los restos de lo que en otro tiempo fue un poblado minero dedicado a la extracción del azufre. Para lograr una visión de conjunto, ascendí por un camino hasta una explanada adyacente a una ermita excavada en la roca. Desde allí pude contemplar el trazado de las calles y los muros que han sobrevivido confundidos con los matorrales. Reconozco que traté, sin lograrlo, de imaginar el bullicio de un pueblo minero. El silencio y la sequedad predominaban sobre cualquier intento de dar un salto en el tiempo.

Temí perderme y no ser capaz de ver nada distinto a un paisaje árido salpicado de construcciones arrasadas. Así que recurrí a un cartel informativo que ofrecía datos concisos sobre el lugar: “Hay que remontarse a finales del siglo XVIII para situarse en el inicio de la explotación de las minas de azufre de Libros. Desde entonces, los trabajos continuaron de manera intermitente hasta 1889. Años más tarde, en 1906, La Industrial Química de Zaragoza se encargó de la extracción del mineral hasta que en 1956 las minas se cerraron definitivamente”. El texto detallaba que, en su momento de máxima actividad, llegaron a trabajar en las minas dos millares de obreros y señalaba que “los edificios fueron demolidos al cierre de la explotación, aunque la iglesia aún se conserva gracias a los habitantes de Libros”. El cartel incluía una fotografía del poblado en la que aparecían identificadas, entre otras construcciones, tres barriadas, la escuela, el hospital y los hornos de azufre.

Traté entonces de perderme: contemplé el interior de una cueva que en otro tiempo sirvió de vivienda, salté entre los restos de la ruinas de las antiguas barriadas, intenté encontrar rasgos identificables del pasado minero, sorteé árboles de colores oxidados… Y, en algún momento, me detuve e intuí que quizá lo que podía capturarse en aquel lugar no eran los vestigios de la arquitectura de un poblado minero —o no solo eso—, sino sobre todo la dureza de los lugares construidos alrededor de una explotación minera o industrial y a los que llegaron gentes emigradas para buscarse un presente. Son lugares que huelen a frío, trabajo extenuante, salarios magros y jerarquías. Lugares que se dibujan con propósitos racionales y que pretenden encerrar la vida completa de sus habitantes. Lugares que, sin embargo, un día, cuando la mina o la industria deja de ser rentable, mutan o desaparecen con la misma crudeza con la que nacieron.

Las Minas de Libros contienen la fuerza de lo que estuvo lleno de vida durante un período muy limitado, del espacio que condensó todos los recovecos de la vida de sus habitantes durante unas pocas generaciones. Hoy, entre el silencio sin matices de sus ruinas, queda en las Minas de Libros un poso de aquel tiempo irrecuperable.

Desandando el camino, regresé al río Turia y continué el viaje en dirección a la costa levantina. Y, dejando a la memoria vagabundear entre las curvas de carreteras vacías, recordé otro viaje a tierras turolenses en el que vi cómo los tambores de Calanda rompían la hora el Viernes Santo. Lo que recuerdo con mayor nitidez de aquel viaje fue el silencio absoluto que precedió al sonido de los tambores. Todo era quietud a punto de quebrarse, tiempo suspendido y un ligero desasosiego.

Creo que, cuando dentro de unos años recuerde el viaje a las Minas de Libros, evocaré el silencio del lugar y, también, un ligero desasosiego.

Relacionadas

Insólita Península

Insólita península El Imperio del Sol se pone en Trebujena

Insólita Península

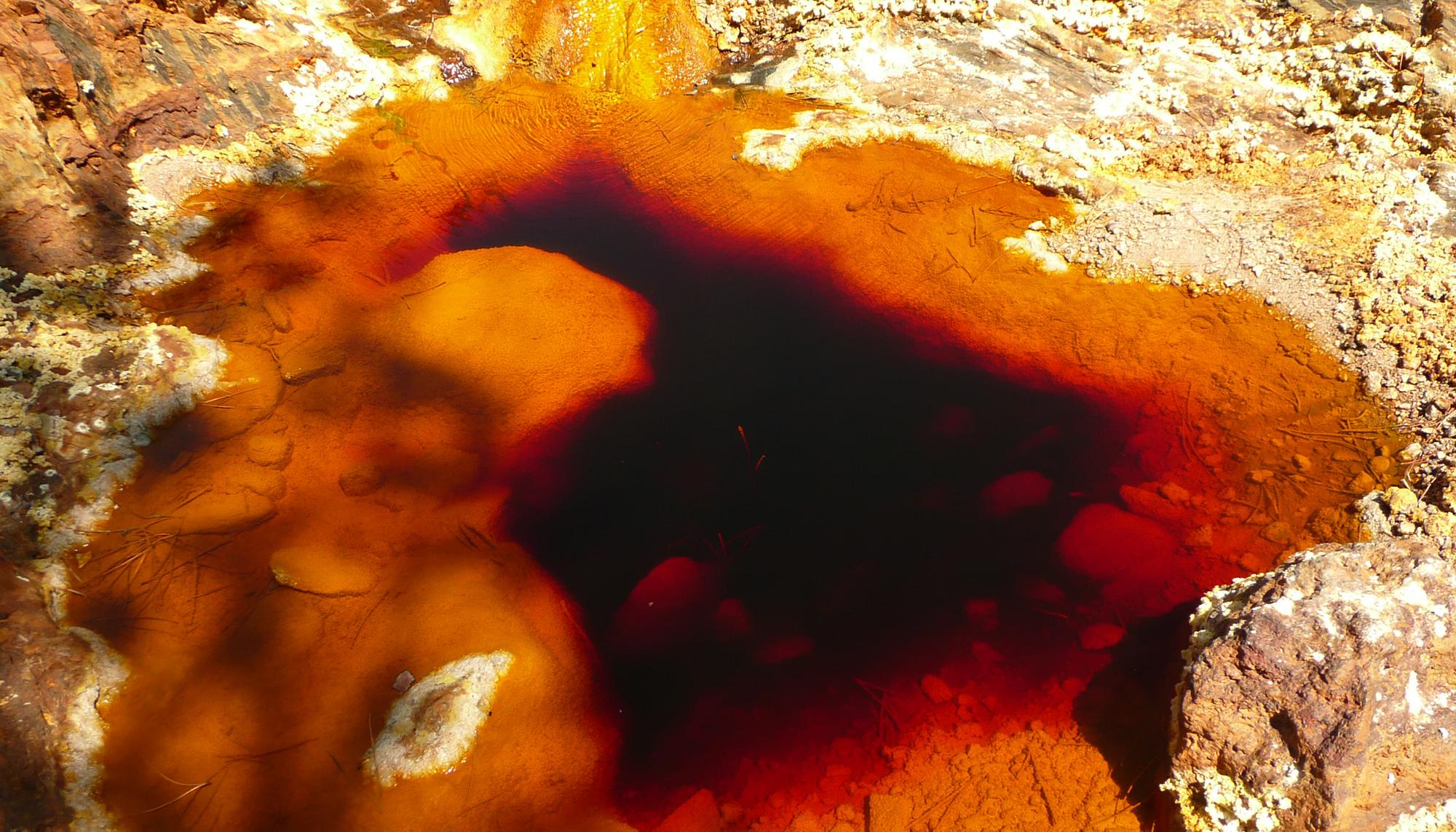

Nacimiento de un río rojo

Insólita Península

Insólita Península En la ría del Nautilus

Muy buena reflexión. Sentí exactamente lo mismo visitando las minas de oro de Rodalquilar (Almería). Me identifico con la nostalgia de caminar entre las ruinas de lo que debió de ser un lugar bullicioso, del polvo de la actividad, de las vagonetas y las explosiones bajo tierra. Donde hubo ruido ahora solo queda una sosegada calma que invita a la reflexión.

%20copia.jpg?v=63911526259)

.jpg?v=63911839851)

.jpg?v=63911839851)