We can't find the internet

Attempting to reconnect

Something went wrong!

Hang in there while we get back on track

En la ciudad en verano se está mejor que nunca, por eso todo el mundo huye en cuanto tiene ocasión. Huimos a horizontes abiertos en los que pueda intuirse algo distinto al asfalto. Huimos, tal vez, de la pesadumbre del tiempo acumulado en las ciudades, donde el pasado siempre está presente. Sobre ese contraste entre la ciudad como territorio sobado por la memoria —plagado de estatuas, de placas conmemorativas, de rehabilitaciones— y el campo como espacio que renace cada año escribió Francisco García Pavón (1919-1989) en Las hermanas coloradas: “¿Quién se acuerda en el campo de la muerte, de los idos? Las nuevas mieses, los pámpanos a estreno, el flamante mantillo de la tierra, las margaritas que deja cada noche la varia composición de las nubes, el aire que cambia de flecha, las recientes golondrinas, como los niños, olvidan pronto lo que pasó, lo que ha ocurrido y lo aparejan todo para la fecha nueva”.

Recordé estas líneas mientras viajaba a las Lagunas de Ruidera. Las recordé porque García Pavón era natural de Tomelloso, a pocos kilómetros al norte de las lagunas, y supuse que ese campo que describía, renovado cada año —puro presente—, no debía de alejarse mucho del que puede contemplarse en estos días.

Viajé a las Lagunas de Ruidera con la excusa de disfrutar de un baño quijotesco y porque me apetecía contradecir un texto publicado en esta misma página en el mes de febrero. Si entonces cargué un poco la suerte con la sequedad de la tierra por la falta de lluvias, cinco meses después la lluvia se ha encargado de inundar los caminos. Mi último recuerdo de las Lagunas de Ruidera era el de una sucesión de amagos, de leves ensanchamientos de un río. En este último viaje, sin embargo, las lagunas emergían casi desbordadas como un paisaje difícil de creer emboscado en la planicie manchega. Las Lagunas de Ruidera son 16 remansos fluviales formados por dos ríos: el Pinilla o Guadiana Viejo, por la margen izquierda, y el arroyo Alarconcillo, por la margen derecha. Para saltar de un remanso a otro, el agua ha inventado arroyuelos, pequeñas cascadas, caminos rápidos por los que fluye con fuerza entre rocas de color miel. Para gozar de este extraño río en escalera, hemos inventado playas fluviales con merenderos discretos. Me detuve en una de ellas, todavía en la provincia de Ciudad Real, en el límite con Albacete, y me dediqué a cualquier cosa menos a las anotaciones contemplativas.

Porque, en el ritmo del verano recién estrenado, solo queda tiempo para colocar una jarapa a modo de toalla, prepararse para el baño haciendo equilibrios y meterse en el agua para constatar otra vez que el cuerpo encuentra allí un descanso distinto. Daban ganas de nadar, de escuchar las palabras de quienes descubren por primera vez un baño en un río, de quedarse muy quieto sobre la roca mientras el agua saltaba —el propio cuerpo confundido con el agua y la piedra—. Olía a crema solar, a helados, a sandalias de goma, o quizá no olía a nada de todo eso, porque el rumor del agua lo ocupaba todo y atenuaba cualquier sensación distinta a la de un río que fluye. Acostumbrado en otras ocasiones a baños imposibles en ríos que apenas han acumulado agua, Ruidera era un derroche de vitalidad, una oportunidad para un baño quijotesco, inimaginable. Solo imaginé que dentro de un tiempo tal vez me parecerá una alucinación haberme bañado en una laguna manchega. “No os lo vais a creer. El agua llegaba hasta aquí. Allí había una cascada. Esto estaba lleno de gente nadando”.

Terminado el paréntesis, seguí el curso del río en dirección al pantano de Peñarroya. Y no dejé de sorprenderme al apreciar la lámina de agua generosa, con toques verdes y azulados. En los recovecos de la orilla, algunas familias habían instalado su equipaje de sillas y mesas para pasar el día. En los caminos más alejados, se perdían paseantes con ganas de explorar una tierra que cambia cada día.

Ya de vuelta a Tomelloso, quise volver al libro de García Pavón y a aquellas páginas que se me quedaron grabadas en su lectura. En mi recuerdo, el texto insistía en el campo y su novedad constante. En la realidad, abunda en las imágenes de la ciudad. Llega incluso a proponer una cascada de lo que puede contemplarse en los museos que desemboca en una frase que no quiero olvidar: “Cuadros de batallas inútiles, de soldados que vocean por causas que Dios no recuerda”.

Me alejé de Tomelloso con el recuerdo del agua. Convencido también de la imposibilidad —de la inutilidad— de intentar contener el presente en un recuerdo.

Relacionadas

Insólita Península

Insólita península El Imperio del Sol se pone en Trebujena

Insólita Península

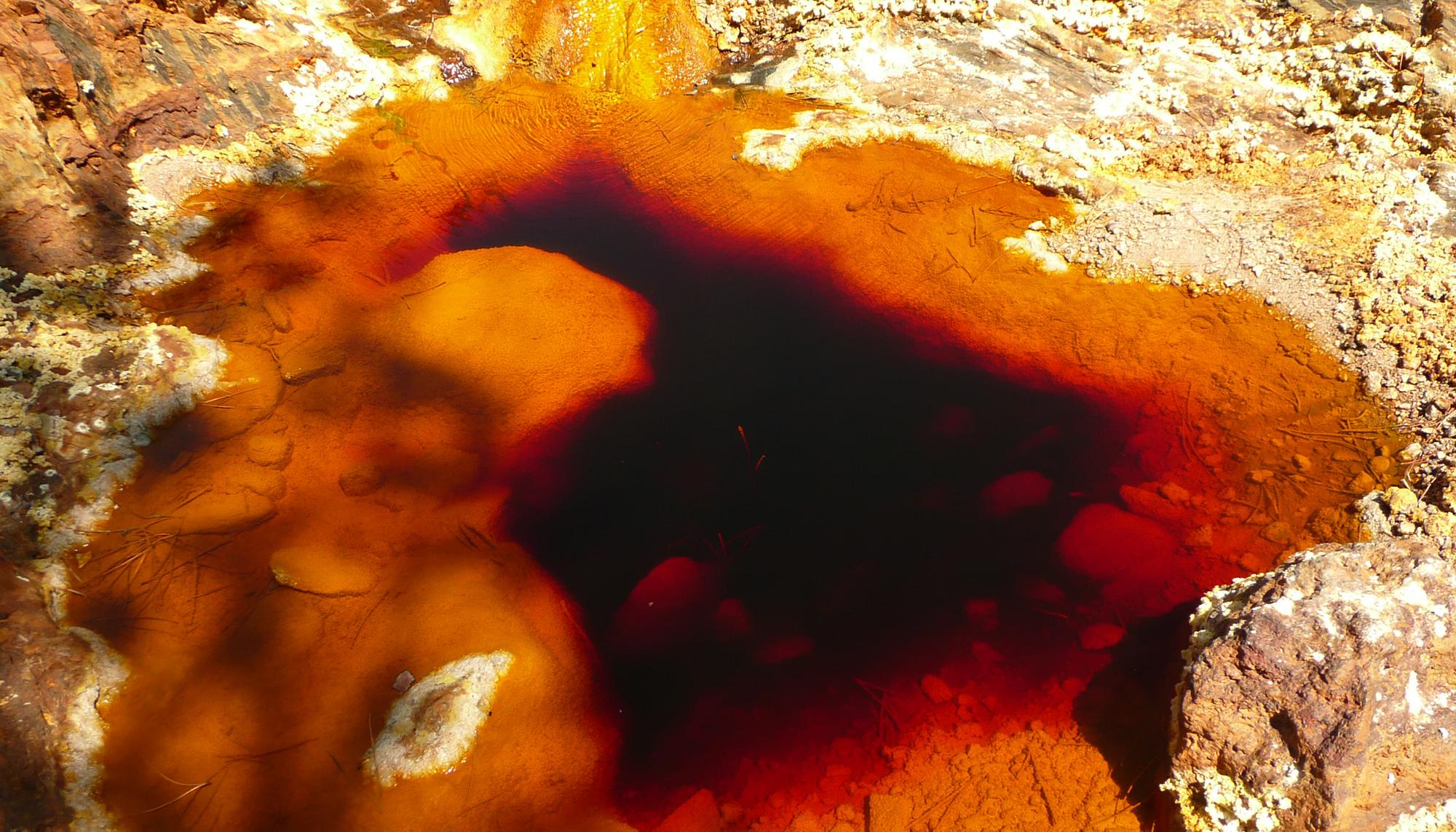

Nacimiento de un río rojo

Insólita Península

Insólita Península En la ría del Nautilus

No conozco ese sitio pero de alguna forma tus palabras me han transportado a ese lugar. Me ha encantado el artículo, gracias.

%20copia.jpg?v=63911526259)

.jpg?v=63911839851)

.jpg?v=63911839851)