We can't find the internet

Attempting to reconnect

Something went wrong!

Hang in there while we get back on track

Movimiento obrero

La nueva pastoral de «los olvidados»

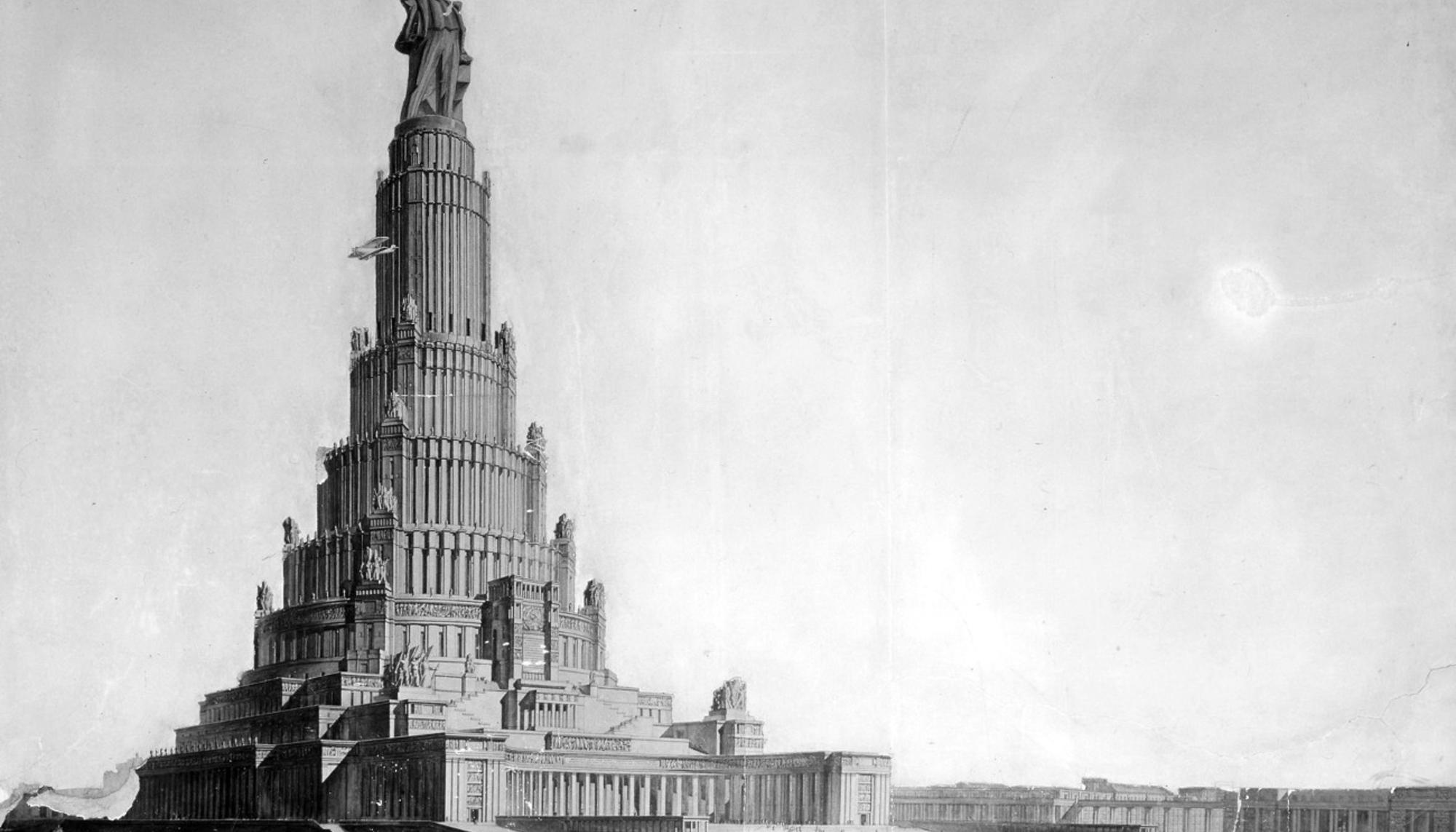

Es lugar común de nuestro tiempo, sobre todo a tenor del desafío ecológico y la necesidad de impulsar una reflexión civilizatoria sobre los límites del crecimiento, afirmar que solo acertamos ya a definirnos en términos reactivos, crepusculares, melancólicos, como si fuera imperativo trazar límites a una supuesta desmesura prometeica del espíritu moderno. Recordemos, por ejemplo, la manoseada imagen de Walter Benjamin: nuestro desafío no pasaría ya por acelerar la locomotora de la Historia, sino por echar el freno de mano. Sin embargo, Benjamin entendía que la necesaria crítica de la vanguardia motriz del historicismo leninista no tenía que ir acompañada de la recusación de los experimentos modernistas de la vanguardia artística. Frenar esa lógica histórica cosificada e hipostasiada, sí, pero para avanzar mejor. Decelerar la locomotora de una modernización capitalista que contiene y reterritorializa sus potenciales de futuro, sí, pero para acelerar procesos de redistribución económica y emancipación inauditos dentro de la nueva sociedad de masas. Conocemos bien el relato de cómo la utopía neoliberal operó estratégicamente desde la posguerra hasta la década de los setenta contrayendo ese horizonte prometeico de futuro ligado experimentalmente al modernismo popular, pero no tanto por qué parte de la izquierda, que en este libro Antonio Gómez Villar denomina «obrerista», también abonó este camino. De ahí la importancia de esta pregunta, ¿qué dobles signos se esconden hoy bajo esta ambivalente consigna imperativa: hay que lidiar con «lo olvidado» y dar «marcha atrás»? ¿Qué intervención política y cultural opera bajo la ficción de “los olvidados”?

¿Qué tienen en común el desprecio a las «leyes trans», el aguerrido cow-boy haciéndose un selfie en la silla de Nancy Pelosi en el Capitolio, la irresponsabilidad juvenil durante la pandemia o la victoria de Ayuso en Madrid?

No es difícil percibir en las últimas décadas en la esfera global, pero también en nuestro país, sobre todo tras el ciclo político cerrado del 15M y el regreso a ciertas coordenadas ideológicas derecha-izquierda consolidadas en la Transición española, una curiosa y sintomática voz enunciativa que goza de lo que Michel Foucault denominaba ciertos «beneficios del locutor»: ¡tenemos que «volver» a la «base»! ¡Deben acabarse los experimentos culturales y políticos frívolos iniciados en la década de los sesenta! ¡Debemos regresar al centro de gravedad olvidado! Entiéndase, de lo que aquí se trata no es de analizar datos estadísticos concretos, de bajar a la mina sociológica y registrar las tendencias sociales y económicas contemporáneas, estudiar las transformaciones económicas sufridas tras la pandemia. De hecho, nada más importante que realizar todo tipo de investigación empírica sobre cómo nuestro cuerpo social está padeciendo este nuevo malestar depresivo, esta desertización de la esfera pública. No, como muestra a la perfección este ensayo, lo que demandan estos nuevos realistas de twitter, determinados medios de comunicación de extremo centro y algunos Think-Tanks ―más Tanks que Think―, no es una mayor concreción en el diagnóstico, una mayor preocupación por lo material, un mejor materialismo; es la vuelta al orden y la necesidad didáctica de denunciar lo que entienden como la causa de la disgregación de la clase trabajadora y el principal problema de la desorientación social de nuestros jóvenes: «lo posmoderno». Incluso en este punto hay un acuerdo moralista entre derecha y cierta izquierda. ¿Qué tienen en común el desprecio a las «leyes trans», el aguerrido cow-boy haciéndose un selfie en la silla de Nancy Pelosi en el Capitolio, la irresponsabilidad juvenil durante la pandemia o la victoria de Ayuso en Madrid? Está claro: lo «posmo», la funesta “trampa de la diversidad”, el olvido culturalista de los “intelectuales” y las nuevas demandas identitarias. Hay aquí el acuerdo entre la vieja derecha y la vieja izquierda en su campaña contra la insoportable levedad de época: nuestros tiempos son, sobre todo, duros.

Contra este clima moral de restauración ―y el término es intencionado, porque en él se aloja una intención reaccionaria y antimodernista muy significativa― se alza este importante libro de Antonio Gómez. Si nuestra esfera pública aún no está del todo muerta, dará mucho que debatir por sus posiciones ante temas muy polémicos. Como él mismo indica, restauración, del latín re-staurare (restablecimiento), significa «retorno a la stasis original», un tiempo anterior a la caída del hombre: «para el obrerismo el hombre cae en mayo de 1968, allí tiene lugar el pecado original, el momento en que se mordió la manzana ―ecológica, por supuesto― de las luchas culturales. Sitúan la muerte obrera en mayo 68 y, desde ahí, una denuncia interminable de las luchas que exceden la identidad obrera».

El estilo polémico de Los olvidados se expresa apasionadamente desde el corazón vivo de un presente que se rebela casi de forma física contra este intento de leerlo en una clave regresiva y, por tanto, abstraída del movimiento de la realidad social. En sintonía con algunas sugerencias de Enzo Traverso, el poderoso vínculo de este ensayo con su actualidad no solo no desdeña cierto uso cognoscitivo de una memoria melancólica, sino que la reclama frente a la amnesia neoliberal. Una melancolía no de las identidades olvidadas sino de las promesas de futuro truncadas. Aunque se cuidan las formas, no se escatiman dardos ni señalamientos concretos a todólogos conocidos cuyos análisis grandilocuentes y maximalistas son directamente proporcionales a su exhibicionismo narcisista. Como indicaba Gilles Deleuze, hay un estilo de pensamiento que, por su necesario vínculo libidinal con su tiempo, solo puede expresarse contra la estupidez, los vacuos lugares comunes, el oportunismo de su tiempo; es más, uno solo puede de verdad enfadarse con lo que le es más asfixiantemente cercano: su actualidad. En este sentido, el dibujo de lo que podríamos llamar «la pastoral de los olvidados» emerge en estas páginas como un discurso normalizador, coaptador de viejas inercias, pero curiosamente vigoroso por su habilidad de introducir temas de su agenda política y, sobre todo, vacuas dicotomías férreas («periferia»/«centros urbanos»; lo material/lo cultural; marxismo/posmodernidad, etc.) en la atención pública. ¿No hay aquí ciertos resabios miserabilistas y catolizantes en la idea de comunidad subyacentes a esta posición pastoral?

'Volver' a la problemática de clase, sí, pero ¿a qué clase? ¿'Volver' a «lo real»? ¿Pero qué realidad social?

Si, como señala Antonio Gómez, no hay un nosotros los olvidados, sino «el retorno de la conciencia atribuida por los intelectuales a una sociología específica, una clase objeto construida desde fuera, una manera de disponer las acciones y una sobreinvestidura de sentido»; si, por tanto, «la constelación intelectual que da por válido el análisis que sostiene la existencia de los olvidados es un fetichismo sociológico obrerista», ¿no debemos entender esta interpelación falsamente «popular» como un trabajo cultural «desde arriba» con voluntad hegemónica, una estrategia orientada a deshacer políticamente todo ensayo orientado a construir un modernismo popular, a desanudar todo vínculo entre la clase trabajadora y las vanguardias culturales? ¿Un dispositivo que parte de esta tramposa foto fija de la realidad para retornar al orden? ¿Una ficción óptica que, bajo su pretensión de acceder a lo auténtico, la roca dura de lo real, la sangre, el sudor y las lágrimas de la clase trabajadora, se erige como autorizado intérprete pastoral de su supuesta miseria y pasividad?

Antonio Gómez hace bien en recordar aquí el sarcástico comentario de E. P. Thompson: «los intelectuales sueñan, a menudo, con una clase, que es como una motocicleta con el asiento vacío; ellos se sientan en éste y asumen la dirección porque están en posesión de la verdadera teoría. Ésta es una ilusión característica, es la “falsa conciencia” de la burguesía intelectual». Curioso modo el de este intelectualismo antiintelectualista que solo sabe acercarse a la cuestiones «sólidas» de clase desde la crítica de sus traiciones y trampas intelectualistas, una estrategia que, desde luego, como denunció el propio Thompson, fue practicada no pocas veces por los autorizados portavoces estalinistas.

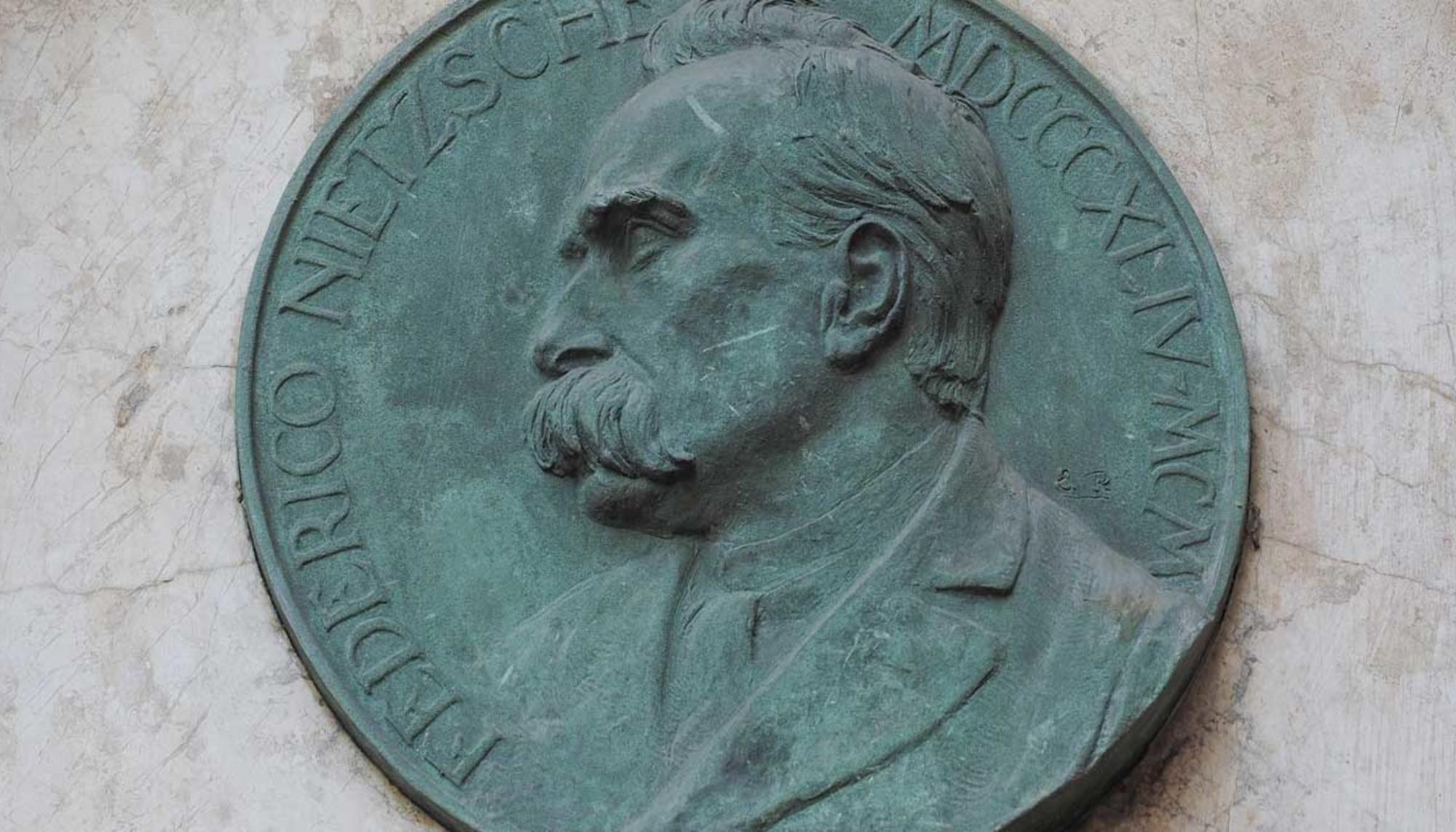

Por tanto, volver a la problemática de clase, sí, pero ¿a qué clase?, ¿volver a «lo real»? ¿Pero qué realidad social? Un aspecto importante de Los olvidados es cómo entiende, en línea con otros diagnósticos recientes como el de Mark Fisher o Wendy Brown, el regreso de la problemática de clase hoy como regreso de un resentimiento de clase sin conciencia emancipatoria de clase. El obrerismo, escribe Antonio Gómez evocando a Nietzsche, ¿no es una suerte de «platonismo para el pueblo»? Reparemos en la importancia de este paso: no hay idealismo más burdo que el que se exhibe pomposamente como «base». ¿Qué «materialismo» es este, qué «realismo», qué «objetividad» es esta que solo puede entender los aspectos supraestructurales como expresiones de crudos intereses sin analizar las relaciones concretas entre ambos?

Filosofía

La lenta cancelación del futuro (I). De Buck-Morss a Jameson

Manuel Sacristán escribía que «una cosa es la realidad y otra la mierda, que es solo una parte de la realidad compuesta, precisamente, por los que aceptan la realidad moralmente, no solo intelectualmente». Hoy observamos mucho «realista de clase», abogado de aquellos intereses que nos devuelven al sitio “natural” que nos ha tocado en suerte. En este sentido, la crítica de tono moralizante a la «diversidad», la «posmodernidad», las «políticas de la identidad», se ha convertido en un cómodo fetiche ideológico para intervenir en los debates culturales; una crítica que responde a una voluntad conservadora que, además, no es tanto realista como nostálgica, un «realismo reactivo» porque solo se afirma negativamente contra todo intento emancipador de la clase trabajadora por dejar su encasillamiento como clase. Esta inflación crítica apunta así a una lucha contra «lo progre», donde la Alt-Right y un obrerismo nostálgico se solapan bajo la misma naftalina en un desplazamiento de ciclo donde el malestar social puede pendularmente girar ahora, pensemos en España, hacia la derecha.

Antonio Gómez acierta también a la hora de recordar que «fue criticando lo políticamente correcto que Trump apareció como el héroe silenciado y pudo apelar a esos olvidados, devaluados y denigrados por las élites progresistas. Trump no emergió como defensor del statu quo, cual conservador clásico, sino como impugnador de un orden moral progresista represivo. En este sentido, apuntaba hace años François Cusset que “si Derrida o Foucault han deconstruido el concepto de objetividad, los estadounidenses no van a deducir de ello una reflexión sobre el poder figural del lenguaje o sobre las formaciones discursivas, sino una conclusión política más concreta: objetividad sería sinónimo de subjetividad de varón blanco”».

En páginas muy elocuentes, Antonio Gómez nos muestra así a un tipo de izquierda que «buscando a la clase obrera pura olvida la lucha de clases real, la realmente existente, el proletariado real. Solo pueden buscar al proletariado en su fantasía y no en su experiencia real y concreta. Se insiste en una clase obrera inexistente al tiempo que se desatienden las líneas de conflicto del presente. Es un obrerismo sin obreros, un artefacto cultural sin base material alguna, una sombra sin cuerpo. Al contrario de lo que se suele decir sobre este tipo de planteamientos, no es que reduzcan lo político a un economicismo vulgar y esencialista, sino que proceden de manera idealista, desde una forma de platonismo. Es un reduccionismo idealista de clase, una suerte de pornobrerismo: el proletariado real no encaja en la idealización sexual».

Entendámonos: no se trata de justificar una categoría, «la posmodernidad», que, en sus mejores teóricos, como Fredric Jameson, apuntaba a la comprensión de la lógica cultural de una nueva realidad histórica tardocapitalista, hoy malentendida intencionadamente como una estrategia ideológica. Sin duda, como muestra Antonio Gómez, el moralismo de ciertas políticas de la identidad y su impotencia política deben ser también cuestionadas críticamente. Pero lo que hoy se esgrime sintomáticamente en la jerga reaccionaria antiposmoderna es un Materialismo de salón cuya mayestática mayúscula busca por elevación desatender todo interés por las prácticas concretas y debilitar toda ambición pedagógica y hegemónica de interpelar más allá del reparto dado de las cartas ya dadas. Como bien muestra este ensayo, esta posición no es tanto materialista como idealista.

Una crítica legítima al «neoliberalismo progresista» está sirviendo de coartada para enarbolar la bandera conservadora de un repliegue melancólico, familiarista y patriarcal dependiente ideológicamente de una lectura simplista de los sueños liberadores de los sesenta

Aun reconociendo la indudable importancia de las condiciones materiales, económicas y tecnológicas, cabría preguntar además a los críticos de la conspiración «posmo» cómo una ideología tan transversal y porosa puede tener tan poderosa influencia. El problema aquí no es la crítica, en ocasiones justa, a ciertos discursos y posiciones de izquierda socioliberal que, reivindicando una falsa lógica meritocrática y disolviendo toda problemática sociológica de clase, fomentaron un encogido marco de libertad individualista y competitivo ―lo que Nancy Fraser denominó el «neoliberalismo progresista»―, sino el uso resentido de una crítica, en parte legítima, que sirve sobre todo para regresar a un modelo ideológico de identidad fordista, familiarista y fuertemente etnicista. Por mi parte, me atrevería a decir que si el discurso de «los olvidados» es políticamente tan tóxico es porque no solo hace de la necesidad, de miseria, virtud; enarbola un sentido de justicia incapaz de ir más allá de una lógica meritocrática del esfuerzo.

Puede compartirse que muchas posiciones desprendidas de los estudios culturales influyeron en la articulación hegemónica de este «neoliberalismo progresista», posición en seria crisis pese a algunos recientes balones de oxígeno neosocialdemócratas. El problema, en 2022, teniendo en cuenta el contexto intensificador de la pandemia, es que una crítica legítima al «neoliberalismo progresista» está sirviendo de coartada para enarbolar la bandera conservadora de un repliegue melancólico, familiarista y patriarcal dependiente ideológicamente de una lectura simplista de los sueños liberadores de los sesenta.

Si se caricaturiza al «progre» cultural desde ahí como una figura frívola contrapuesta al «tipo sencillo» es porque desde una lógica basada en la cultura del esfuerzo solo puede valer lo que se trabaja con sacrificio. Estoy de acuerdo con Antonio Gómez en que este materialismo gallináceo «es una traición a la configuración histórica de la cultura obrera, siempre marcada por el rechazo a asumir como propia la cultura que se supone le corresponde por su posición social», esa cultura «popular» no exenta de cierto exotismo que con frecuencia se ofrece a la mirada condescendiente del señorito. El lema rezaría así: «mejor pobres y puros antes que contaminados de veleidades culturales».

Lo interesante del análisis de este ensayo es que, revelando la trastienda de la construcción ideológica de «el pueblo de los olvidados», analiza cómo ese recorte interesado de la realidad social atribuye «una serie de motivaciones y demandas en un régimen concreto de afectos. No existen capas sociológicas que expresen odio y resentimiento contra élites progresistas, sino al contrario, se atribuyen sentimientos de odio y resentimiento a unas capas sociales muy específicas como una manera de hacer pueblo; el odio como el afecto a través del cual se pretende cohesionar libidinalmente a los olvidados». Antonio Gómez entiende así el pueblo no como una categoría sociológica, el conjunto de los miembros de una sociedad; tampoco en el sentido de plebs, los sectores que ocupan los lugares inferiores en una estructura social; sino como figura política, como «modo de construcción de un sujeto político que no está dado». No es casual que en la defensa de este «populismo reaccionario» y sus guerras culturales estén tan interesados determinados grupos mediáticos o élites políticas y económicas: en esta maniobra convergen así el tradicional desprecio elitista desde arriba del pueblo como sujeto susceptible de emancipación política y cultural y un desprecio desde abajo alimentado y forjado pacientemente desde arriba hacia las mediaciones políticas y culturales que permiten la emancipación de clase. Esta complicidad entre los alumnos de Eton o los millonarios de Wall Street y un «pueblo» forjado a su medida no expresa más que un mismo movimiento.

De ahí la falta de sentido de una autocrítica de izquierda que recae en una especie de «síndrome de Estocolmo» respecto a la derecha reaccionaria: «es curioso ―escribe Antonio Gómez― que parte de la izquierda vea en los discursos de las derechas reaccionarias una atención por los problemas de redistribución, cuando las principales narrativas discursivas giran en torno a ejes culturales, identidad, seguridad e inmigración». Gómez tampoco cree por eso que la popularización del cinismo suponga cierto progreso: la de pensar que al menos los velos ideológicos que racionalizaban y justificaban las contradicciones del sistema también quedan desgarrados. Nada más lejos: este neorrealismo resentido no educa para ningún futuro. Hasta hace poco escuchábamos autocríticas de izquierda buscando reflejarse en el espejo de los supuestos éxitos de la derecha reaccionaria. Curiosamente, el fracaso del putsch del Capitolio trumpista, símbolo de cierto momento de impasse del populismo autoritario, ha generado también una identificación con sus fracasos, como si el bárbaro interno forjado durante décadas por la desestructuración económica y social mereciera no solo comprensión analítica sino identificación política.

Sin embargo, como ha destacado Jacques Rancière, quien identifica el pueblo con su cinismo y su resentimiento, ¿no acepta ya la trampa desde arriba de no entender lo popular más que cínicamente? Este «pueblo» no es sino el pueblo históricamente construido por una incesante interpelación neoliberal, un mundo incapaz de salir de la falsa dicotomía entre individualismo y comunidad orgánica. Donde «todo el mundo miente», el «realista» solo puede ser quien no se avergüenza de mentir por el poder. Pero puesto que lo que los materialistas gallináceos llaman «realidad» no es sino el sedimento histórico de las victorias culturales del cinismo neoliberal durante décadas, nada es más importante que no regalarles conceptos como el de «realismo», «modernidad» o «materialismo», que en sus manos asumen una dimensión abstracta, moralista y reaccionaria. Este lúcido e incisivo ensayo, sin duda, nos sirve ejemplarmente para esta importante lucha.

.jpg?v=63913045047)

.jpg?v=63867172702)

.jpg?v=63912793962)

.jpg?v=63912793962)