We can't find the internet

Attempting to reconnect

Something went wrong!

Hang in there while we get back on track

Infancia

Marta Martínez y Santi Morales: “Problematizar el adultocentrismo no es igual a desatendernos de los cuidados”

“Los niños hablan cuando mean las gallinas”, “cuando seas padre comerás huevos” o “quien con niños se acuesta, meado se levanta” son tres refranes que, explica Marta Martínez Muñoz, constatan cómo vemos las personas adultas a quienes tienen menos edad que nosotras. El lenguaje es claro también cuando hablamos, por ejemplo, de “reparto” de niños cuando estos son migrantes, o de “menas”.

Son algunas de las reflexiones que facilita Adultocentrismo, qué piensan los chicos y chicas (Octaedro, 2025), el libro que esta socióloga firma junto al también sociólogo Santi Morales. Ella trabaja como docente y consultora, también pertenece a la Red Latinoamericana de Investigación y Reflexión con Niñas, Niños y Jóvenes (aquí, el “con” es importante) y es fundadora de la asociación Enclave de Evaluación. Él es investigador, co-coordinador del grupo Niñeces y Juventudes del Instituto de Estudios de América Latina y El Caribe y autor de varios libros en este ámbito. Ambos acompañan organizaciones de niños, niñas y adolescentes.

Para introducir esta entrevista a quienes están lejos del mundo niñólogo, que somos casi todas, sirva esta frase de su libro: “La relación entre adultocentrismo y adultismo es análoga a la que se establece entre patriarcado y machismo”. El glosario de este mundo es rico en palabras de esas que prenden una chispa que permite vislumbrar algo que siempre estuvo ahí y no mirábamos: microadultismos, contraeducación, perspectiva niña, logocentrismo, adultómetro. Prologado por Francisco Javier Vera Manzanares, de 15 años y fundador a los 9 del movimiento Guardianes de la vida, el libro transforma en datos algunos hallazgos: por ejemplo, cuando se les pregunta qué consejos sugieren a las personas adultas, el 36,9% responde “escuchar” y el 26,2% dice “empatía”. Pero el libro no va de eso. Va de que niños, niñas y adolescentes, infancias, niñeces, chiques, definan, con sus palabras, qué es el adultocentrismo y, sobre todo, cómo se manifiesta.

Estáis en Buenos Aires y Madrid. ¿Qué os lleva a escribir juntos Adultocentrismo, qué piensan los chicos y chicas?

Marta Martínez Muñoz: Nos conocimos a través de nuestras experiencias compartidas de acompañar procesos de organizaciones de niños, niñas y adolescentes. Santi acompaña una organización, yo acompaño y asesoro a varios movimientos de infancia. Y, a través de ese vínculo, nos encontramos en algunos espacios. Hemos participado juntos en espacios de formación y llegamos a la conclusión de que una buena parte de los estudios que se estaban haciendo sobre adultocentrismo tenían un marcado corte académico, pero, paradójicamente también un corte adultista, porque eran reflexiones desde las personas adultas y sin escuchar qué opinaban las niñas y niños al respecto. Y se nos ocurrió poner en marcha un breve cuestionario para ver qué pensaban.

Santi Morales: Veíamos la necesidad de encontrar el justo medio entre la rigurosidad académica y la divulgación científica. Esa es una pregunta que siempre está presente a la hora de producir conocimiento que tiene el objetivo de ser para todo público o para un público amplio. Y la verdad que nos resulta paradójico que el adultocentrismo, siendo que es una categoría que busca problematizar las relaciones intergeneracionales y, por lo tanto, que tiene por necesarios protagonistas a los niños, niñas, niñas, adolescentes y jóvenes, sea una categoría que muchas veces (por supuesto, no por mala intención, porque tanto Marta como yo hemos sido parte de la producción de esos escritos más de tinte académico), resulta lejana a la lectura de esos sujetos. Si este objetivo está logrado o no en el libro, es algo que nos dirán las personas que lo lean.

Establecer un modo único de nombrar a las niñeces, a les niñes, a las infancias, nos resultaba de alguna manera incómodo, porque el libro lo que busca es poner sobre la mesa el carácter caleidoscópico de la experiencia de vida infantil (Santi Morales)

En vuestro libro habláis de “niñas y niños”, de “infancias”, de “niñeces”, entre otras fórmulas. ¿Que preferís vosotros y por qué?

S.M.: Fue una larga conversación esa, porque en general en el mundo académico, en lo que tiene que ver con el lenguaje inclusivo, lo que se busca es la unificación. Cuando escribís un paper y lo enviás a una revista académica, la respuesta suele ser: “Tenés que definir qué esquema de lenguaje inclusivo vas a usar”. Y lo que nos pasaba es que establecer un modo único de nombrar a las niñeces, a les niñes, a las infancias, nos resultaba de alguna manera incómodo, porque el libro lo que busca es justamente poner sobre la mesa el carácter caleidoscópico de la experiencia de vida infantil. Entonces, empezar por encerrarla en una definición resultaba por lo menos incómodo. Por eso lo que buscamos es poder nombrar desde la pluralidad. En el libro se encuentran referencias a las niñas, niños y niñes como infancia, infancias, niñeces, niñes, niñez, niñas y niños, chicas, chicos y chiques, adolescentes. Porque la heterogeneidad o pluralidad es lo que define a la experiencia de vida infantil a lo largo y ancho de la historia, y también en este presente.

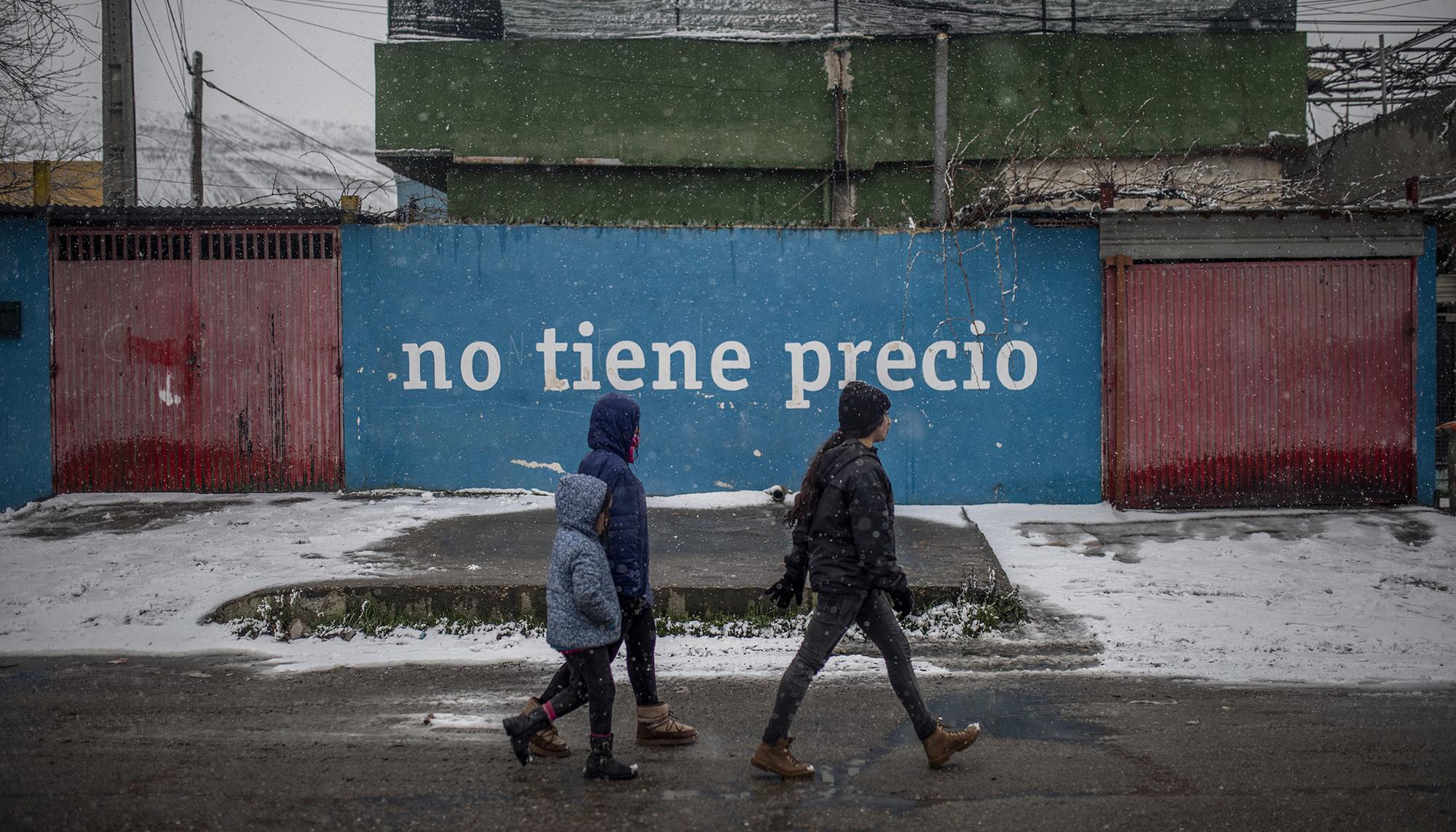

Porque que las sociedades se hayan globalizado no quiere decir que sea lo mismo ser niño o niña en España, en Madrid, en Barcelona, que en Buenos Aires, o que en Zapala, al sur de la Argentina, casi llegando al fin del mundo. Y además no es lo mismo según la clase social o la experiencia de vida; no es lo mismo de acuerdo al género o a la identidad de género, la orientación sexual; no es lo mismo el tener o no tener una discapacidad; el ser una persona racializada o no, migrante o no, etcétera. La pluralidad es total. Y nos parecía que nombrar desde esa pluralidad era parte de lo que necesitábamos poner en diálogo.

Al mismo tiempo, tomamos la definición de la Convención de los Derechos del Niño, que establece que “niño” (escrito en la traducción oficial al español en un problemático masculino genérico ) es toda persona menor de 18 años. Entonces, cada vez que utilizamos esas categorías, aclaramos en el libro que nos estamos refiriendo a toda esa población. Pero considerando que en el estudio participaron juventudes de hasta 25 años, t hablamos también de “chicas, chicos y chiques (hay muches que se han definido así) porque nos parecía que era una forma de abarcar a todo ese conglomerado, que incluye a “mayores de edad”.

Otro punto de partida para entrar en el tema de vuestro libro es definir “adultismo” y “adultocentrismo”. Y vuestro título es “adultocentrismo”.

M.M.M.: Aquí hay que decir que no hay un consenso pleno entre todos los colegas que estamos trabajando al respecto. Nosotros entendemos que adultocentrismo es el sistema y adultismo es la praxis. Así, adultocentrismo es un sistema de dominación que coloca a las personas en una situación de jerarquía y subordinación en función de la de la edad y que ubica a las niñas y niños en una especie de situación aspiracional a la que deben llegar en esa definición que hace la Real Academia de “grado de perfección” [la segunda acepción de ‘adulto’ en la RAE es “llegado a cierto grado de perfección”]. En el adultocentrismo estarían las políticas y los aspectos más estructurales, digamos. Y el adultismo sería la praxis. Entonces, vivimos en una sociedad adultocéntrica, pero podemos no tener una actitud adultista, y eso es parte de un posicionamiento político. Creemos que las analogías siempre son útiles por eso hacemos esa suerte de analogía con “patriarcado” y “machismo”. Y claro, el adultocentrismo en lógica estructural podría ser más evidente, pero el adultismo en lógica de praxis lo es menos. Por eso incorporamos el concepto de “microadultismo”, que yo empecé a usar hace ya un tiempo, no porque sea menor, sino porque puede ser mucho más invisible. Estos días lo estamos viendo de manera muy evidente cuando hablamos de cómo incorporar a las niñas y niños migrantes en el sistema de protección y de acogida. Y hablamos de “reparto” como si se repartieran piezas, cosas, y no personas.

¿Eso es un microadultismo?

M.M.M.: Para mí sí, sin duda. Porque es una expresión del lenguaje que desplaza la lógica del sujeto y habla de cómo vamos a ubicar a cada niño, cada niña, en lugar de hablar del sistema de acogida. El propio Ministerio se dio cuenta de que estaban utilizando ese mismo lenguaje. El lenguaje está lleno de microadultismos, por ejemplo, en los refranes o en los chistes. “Los niños hablan cuando mean las gallinas”, “cuando seas padre comerás huevos” o “quien con niños se acuesta, meado se levanta”... O asociar, por ejemplo, en el tema de la experiencia política o de la madurez con una crononormatividad. Lo cierto es que tenemos chavales de 14, 15, 16 años que tienen mucha más cultura política que personas de 40 o 50, ¿no? Utilizar infantil como insulto… Me cuesta muchísimo con la gente joven abordar ahora el tema de los refranes, porque creo que se están perdiendo de la cultura popular, pero son una expresión muy clara de cómo en la matriz cultural de una sociedad sigue habiendo un montón de estos ejemplos.

Infancia

Desigualdades Las niñas y niños de Cañada Real y sus derechos, objeto de disputa

S. M.: Todos estos refranes lo que dan por hecho o lo que esconden es la idea de que la persona adulta es la persona acabada, completa, realizada, desarrollada, y que la persona niña es alguien incompleto, inacabado, inocente, indefenso, es alguien definido por la carencia. La vida infantil desde la perspectiva adultocéntrica, por definición, se realiza cuando se termina. Lo mejor de ser niño o ser niña desde un enfoque adultocentrista es dejar de serlo, porque todo el despliegue educativo y de cuidados de una sociedad adultocéntrica no está pensado en las necesidades de esas infancias, sino en su futuro arribo al mundo adulto, en la persona adulta que se va a convertir cuando sea grande. Y esto nos atraviesa a quienes somos docentes y a quienes somos padres, madres o xadres.

Esa visión, que hemos aprendido, es el aire que respiramos en sociedades adultocéntricas y es necesario poder revisarla para dejar de reproducir esta forma estructural de violencia. Y, en diálogo con los refranes, una apuesta muy fuerte del libro es poder ubicar justamente el plano de las prácticas. Lo pongo en estos términos más personales: yo, varón cis heterosexual, he sido interpelado por los transfeminismos a revisar cómo reproduzco el patriarcado. Eso me llevó inicialmente a preguntarme: ¿yo soy feminista o no soy feminista? Hasta que, después de reflexiones, lecturas y señalamientos, llegué a la conclusión de que, en definitiva, más que preguntarme si soy o no soy feminista, lo valioso es revisar lo que hago. Porque yo me puedo definir feminista pero si en mis prácticas cotidianas reproduzco sistemáticamente el machismo a través del trato con las demás personas, es una farsa.

La problematización del adultocentrismo busca lo mismo. Por eso el libro tiene la virtud de haber encontrado cuatro prácticas adultistas que aparecen con regularidad en las voces de las chicas, chicos y chiques: la subestimación/humillación, el autoritarismo, la limitación/prohibición y la carencia de voz. Esas cuatro categorías, que a lo largo del libro están desarrolladas, fueron creadas a partir de las situaciones de vida cotidiana que nos narran las chicas, chicos y chiques que han participado. Situaciones que son tanto de la escuela como de la familia.

En el libro vamos desagregando cada una de estas grandes categorías y ubicamos que, por ejemplo, la limitación/prohibición se refiere, en parte, a cuando prohibimos elegir y/o decidir ciertas cosas a las chicas y chicos. Pero cierto rasgo adultista nos hace siempre llevar al extremo ese tipo de afirmaciones: ‘¿Entonces lo tengo que dejar elegir todo o decidir cualquier cosa?’ Bueno, no, porque problematizar el adultocentrismo no es igual a desatender los cuidados necesarios. Buscamos un cuidado emancipatorio en los términos de Chiqui González, filósofa de acá, de Rosario. Buscamos que la problematización del adultocentrismo sea en primer lugar una perspectiva política, no un programa pedagógico. Porque si yo pienso que la crítica del adultocentrismo es un programa pedagógico, voy a ver en toda intervención educativa o de crianza la reproducción de una lógica adultista. Y no es así.

Así como es necesario problematizar el plano del lenguaje (y por eso reparamos en los refranes, revisamos cómo nombramos), también, con igual o casi mayor importancia, necesitamos identificar cómo lo reproducimos en las prácticas, en las interacciones concretas, tanto intrageneracionales (es decir, entre las propias niñeces), como fundamentalmente entre generaciones.

Igual que decimos que hay hijos sanos del patriarcado, podemos decir que hay hijos sanos del adultocentrismo. Y esa praxis, que está tan incorporada, puede tener diferentes grados de violencia (Marta Martínez Muñoz)

M.M.M.: Una pregunta adultista y superhabitual es preguntar a las niñas y niños ¿qué quieres ser de mayor? Y el otro día escuchaba a la escritora Irene Vallejo, que decía: “Pareciera que las personas adultas tenemos una agencia de colocación”. Me encantó. En el fondo lo que te está mostrando esa pregunta es para qué te estás preparando. Y ahí, desde la sociología, una de las cosas que más nos conflictúa es pensar que la infancia es una etapa, porque es una etapa es cualquier tramo de edad de vida, pero tendemos a pensar que la única etapa de preparación para la vida es cuando estamos en una edad que se considera jurídicamente niñas y niños. Me encantó esa idea de Irene Vallejo. Me la compro.

Empezaba presentando la analogía entre patriarcado y adultocentrismo de la que habláis. Es una analogía que os sirve para varias cosas, entre ellas, para explicar las violencias con la imagen del iceberg, como se hacen con las violencias machistas.

M.M.M.: Dentro del panorama feminista me gusta mucho Rita Segato y el concepto de “mandato de género” que ella utiliza. Nosotras nos lo traemos para esta lógica y hablamos de “mandato adultista”. Entonces igual que decimos que hay hijos sanos del patriarcado, podemos decir que hay hijos sanos del adultocentrismo. Y esa praxis, que está tan incorporada, puede tener diferentes grados de violencia. Son más visibles violencias como un filicidio, una violación sexual. Pero negarle la palabra a alguien también es una forma de violencia, y esa está menos incorporada, es menos perceptible. Y si utilizamos el concepto o trasponemos el concepto de “mandato de género” hacia “mandatos adultistas”, lo que encontramos es que, en el fondo, esta lógica abre brechas intergeneracionales. ¿Cuál es el mandato fundamental en términos adultistas? Pues controlar a las niñas y niños. Y en ese control se pierden o se ocultan todas aquellas situaciones que pueden tener un componente de violencia.

Yo siempre reflejo que hay dos temas fundamentales que generan un gran conflicto a las personas adultas para hablar con niñas y niños, que son el sexo y la muerte. El sexo, por razones evidentes que tienen que ver con toda nuestra cultura. Y la muerte porque es probablemente el acontecimiento ante el cual tenemos menos respuestas y nos sentimos más vulnerables. Una de las cosas que no nos permitimos, es mostrarnos vulnerables ante las niñas y niños. Y eso es también una suerte de opresión. Si tú te permites establecer una relación donde esa asimetría cobre menos distancia, no tienes por qué mostrarte siempre como una persona adulta perfecta que puede ser infalible. En esa misma lógica sde inscribe la consigna de “salvar a los niños”, que es un componente que tiene más de cien años y hay organizaciones que todavía se llaman así, y que es uno de los grandes mandatos adultistas. A mí siempre me gusta recordar que la mayor parte de los desarrollos jurídicos en términos de derechos, la infancia, se han dado a golpes de grandes guerras, cuando la sociedad se encontraba ante vulneraciones de derechos absolutamente sistemáticas. La primera y Segunda Guerra Mundial dejaron un montón de niñas y niños huérfanos, sin vivienda, mutilados, y ahí se han hecho los grandes desarrollos. Entonces, esos grandes desarrollos siempre han tenido esa lógica de control y esa lógica de control sigue siendo un mandato adultista, mientras que la historia de los derechos humanos de las personas adultas tiene más una lógica de libertad.

Cuando pensamos en violencia contra las infancias, contra las adolescencias, miramos aquellas que son visibles. Por eso la metáfora del iceberg de la violencia de género es tan potente para pensar también las prácticas adultistas (Santi Morales)

S.M.: Como decía Marta, puede pasarnos que cuando pensamos en en violencia contra las infancias, contra las adolescencias, miramos aquellas que son visibles. Por eso la metáfora del iceberg de la violencia de género es tan potente para pensar también las prácticas adultistas. Hay un conglomerado de violencias que son invisibles, que se explica por el carácter adultocéntrico de la sociedad, es decir, que tienen lugar porque la cosmovisión, el sistema, es adultocéntrico. Y el daño que generan es realmente muy alto. Sin apropiarme de una prédica alarmista, creo que estamos en un momento de la historia en donde se está dando un cambio bisagra en lo que tiene que ver con las relaciones intergeneracionales, porque la ruptura del lazo entre generaciones no sé si tuvo este tamaño en algún otro momento. La distancia que hay entre las generaciones mayores y las nuevas generaciones es realmente brutal y en buena medida muchas personas, incluso personas que se dedican a la ciencia, tienden a caer en ligar casi en su totalidad la causalidad a las redes sociales o a la virtualidad... Y si bien es cierto que ha transformado integralmente nuestro modo de ir acompañando a las nuevas generaciones, pensar en la metáfora del iceberg nos permite reconocer que es en el trato cotidiano que le negamos entidad a los pensamientos y sentimientos de las niñeces, y eso daña severamente.

Lo que nos arroja el estudio es la posibilidad de identificar cuatro prácticas adultistas que se reproducen con regularidad, que son en buena medida desoídas o desatendidas por parte de personas adultas y que tienen lugar no sólo en familias o escuelas conservadoras, sino también en la crianza de familias de izquierda y en proyectos educativos progresistas, porque es realmente el transversal el modo en que nos atraviesa el adultocentrismo. Muchas veces, en experiencias de organización política de izquierda vemos a las nuevas generaciones solo como el futuro cuadro político. No podemos dejar de verlas como el futuro y no podemos reconocer que en tanto sujetas sujetos sociales de este presente tienen no solo capacidad, sino el derecho a poder ser parte de la lucha por su propia reivindicación, por sus propias necesidades. Pero claro, eso no se da por añadidura o espontáneamente. Requiere de máxima de la invitación de las personas adultas a esto, pero de mínima, de que les dejemos de excluir. Entonces es realmente potente la figura del iceberg de las violencias de género para poder pensar en todo ese conglomerado de violencias invisibles para el mundo adulto.

M.M.M.: Nosotras les preguntamos por prácticas adultistas en la familia, en la escuela y en su comunidad. Precisamente incorporamos el espacio de la comunidad porque nos parece que familia y escuela son los dos espacios cotidianos que se entiende que son los habituales, donde tiene que estar una niña o un niño. De hecho, hay un concepto que se usa mucho que todo lo que está fuera de ese lugar se llama infancia como out of place. Pese a que una buena parte de las niñas y niños que participan en el cuestionario vienen de experiencias de organización, las respuestas en el ámbito comunitario fueron menores en términos de cantidad. No deja de parecernos llamativo y, por qué no decirlo, preocupante, que dos de los principales espacios donde las niñas niños desarrollan sus vidas, que son el ámbito familiar y el ámbito educativo, lo perciban con este nivel de violencia. Algo no estamos haciendo bien para que perciban esas prácticas. Podríamos decir que una buena parte de los espacios donde se desarrollan sus vidas las niñas y niños los perciben como espacios violentos. Y entonces deberíamos de preguntarnos qué estamos haciendo para que esos espacios no se perciban como espacios de diálogo, como espacios protectores y sobre todo, como espacios seguros.

Infancia

“Los adultos seguimos negando su lugar a los niños”

El jurista uruguayo Luis Pedernera es presidente del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas desde 2019.

¿Qué creéis que es novedoso o dentro de todos los estudios que hay de infancia?

M.M.M.: Yo creo que la principal novedad es que es una visión del adultocentrismo desde lógicas y éticas infantiles. Para mí esa es la clave. No inventamos el agua tibia y venimos de trabajar los dos en reflexiones al respecto. Pero es la primera vez, por lo menos en castellano, que se recogen las voces de las niñas y niños. Por lo tanto, estamos hablando de situaciones de adultocentrismo desde sus propias visiones. Por otro lado, como elemento también innovador, creo que es un libro que se ubica entre lo académico y lo divulgativo. El otro día a fui a comprar el libro a La Casa del Libro con una amiga y me dirigieron a la sección de autoayuda. Yo me sorprendí. Pero creo que es muy significativo porque el hecho de que se dirija a impugnar ciertas praxis, o sea, qué nos recomiendan a las personas adultas, los niños y niñas,se puede entender en esa lógica de autoayuda, que para mí desvirtua la propia potencia política de su palabra.

Y luego creo que, en esta lógica de los estudios críticos donde nos ubicamos los dos, cualquier producción de conocimiento no solo debe estar orientada a producir conocimiento per sé, sino a dotar de herramientas para que la praxis de los derechos tenga un componente emancipador. Y creo que este libro, con todas las críticas que se le pueda hacer, puede invitar a que el componente emancipador tenga una lógica intergeneracional.

S.M.: El libro confirma, o por lo menos muestra, que las nuevas generaciones son capaces de tener ideas apropiadas, en su doble sentido. Apropiadas por pertinentes, por oportunas, pero también apropiadas por el hecho de tomarlas de otras y de otros. Cuando preguntamos ‘qué es el adultocentrismo para vos’, muchas chicas y chicos empezaron respondiendo: “No sé, nunca había escuchado esa palabra... pero deduzco que…”. Si bien es cierto que el carácter transparente de la palabra “adultocentrismo” ayuda a guiarte siguiendo la intuición, sus respuestas permitieron definir el adultocentrismo de una forma intergeneracional. Después de mucho trabajo, años y años y años de estudio, pude elaborar una definición de adultocentrismo. Desde una perspectiva sociológica, adultocentrismo refiere al carácter estructural de la dominación moral, política, económica, cultural y social del mundo adulto hacia las niñeces. Pero resulta algo encriptada para las niñeces.

Este estudio nos permitió elaborar una definición intergeneracional de adultocentrismo y llegamos a poder pensar que el adultocentrismo es la creencia de las personas adultas de que somos superiores solo por ser más grandes (Santi Morales)

Este estudio nos permitió elaborar una definición intergeneracional de adultocentrismo y, por eso, mucho más clara: llegamos a poder pensar que el adultocentrismo es la creencia de las personas adultas de que somos superiores solo por ser más grandes. Es brutal, es clarísimo, es palpable, es muy pedagógico. Y eso es otro hallazgo para nosotras del estudio: que la vocación de las chicas, chicos y chiques que respondieron al cuestionario, en todo momento, es pedagógica: enseñarnos a mejorar la relación con ellos y ellas. No hay una prédica de odio, no hay una prédica de venganza, no hay ningún tipo de búsqueda por dañar a las personas adultas, sino más bien todo lo contrario: hay un pedido urgente de más escucha, de más empatía, de más respeto, de más tiempo, de más juego, de más acompañamiento. Y eso se expresa de manera contundente porque se lo preguntamos: les preguntamos qué consejos nos darían a las personas adultas, y los consejos son muy valiosos en este tiempo en donde nos encontramos con una muy interesante tendencia de crianza que recupera la tradición de la crianza respetuosa, o con docentes que se vienen preguntando en las escuelas cómo mejorar las relaciones, cómo darle lugar a la palabra de los niños, cómo dejar de ser un adulto opresor.

El pedido de las chicas y de los chicos no es abandónenos a nuestro arbitrio, sino que es encontrémonos mejor. Cuando uno se encuentra con otra persona de su misma edad o de su misma generación, no se encuentra con esa persona para decirle que sí a todo, a un amigo o a una amiga uno le plantea aquello que le resulta inadecuado. Pero cuando pensamos en el cuidado de tipo intergeneracional nos vamos a los extremos: o la protección absoluta o directamente el ‘laissez faire’. El libro, en ese sentido, nos invita justamente a poner el foco en cómo nos encontramos entre generaciones, a problematizar cómo se están dando esas relaciones para buscar llenarlas de mayor empatía. Para que podamos, como dice una de las chicas que participó, ser como la persona adulta que queríamos tener cerca cuando crecíamos. Esa expresión, desde que la leí, es una suerte de manera que me acompaña. Es una figura muy poderosa y tiene que ver también con no olvidar nuestra propia infancia, no creer que porque somos adultos ya no somos más niños o niñas.

Ahí aparece la idea de “perspectiva niña” como para nombrar algo de esa búsqueda por habitar nuestra adultez con ciertas cualidades o modos de habitar en el mundo que están a flor de piel en la primera infancia. Eso nos permitiría vivir experiencias adultas más lúdicas, más alegres, más descontracturadas, más amorosas. Nos permitiría también dejar de creer que las nuevas generaciones, las niñas, niños y niñes, solo son carencia porque realmente son una expresión de potencia y de transformación muy grande. Y fundamentalmente nos permitiría mejorar los modos de encuentro. Muchas veces creemos que hablar con un chico o con una chica es decirle cosas, y no es así. Para hablar, lo que necesitamos es escuchar.

En términos de escucha, a mí me llamó poderosamente la atención que no nos piden cualquier escucha sino una escucha sustantiva, clara, definida, orientada. Por lo tanto es de una precisión cristalina (Marta Martínez Muñoz)

M.M.M: De hecho, hay dos aspectos que a mí me parecen especialmente relevantes. Si pusiéramos las respuestas en una suerte de nube de palabras, hay dos aspectos que me llaman especialmente la atención. Uno es el uso de la palabra “todo” por parte de las niñas y niños: “en en todo momento”, “en todo espacio”, “en todo lugar”. No es un ratito, no es un momento, no es una ocasión. Y luego en términos de escucha, también me sorprendió que no nos piden cualquier escucha sino una escucha sustantiva, clara, definida, orientada. Por lo tanto es de una precisión cristalina: no quiero que me escuches de cualquier manera, porque además si no es una escucha activa, ¿de qué me sirve? Tiene que haber una, una bidireccionalidad y la escucha tiene que tener un encuentro. Creo que la idea de escucha ha devenido en un eslogan, pero debe haber un cambio nuclear en las relaciones intergeneracionales.

Santi ha mencionado la tendencia de la crianza respetuosa. Y es verdad que hay una tendencia o al menos una gran producción de contenidos en redes sobre crianza con respeto, con apego. Me da la sensación de que en estos contenidos de corte pretendidamente antialdultista hay en realidad una despolitización del antiadultismo tal y como lo planteáis.

S.M.: Con todo respeto, creo que uno de los problemas del modo en que se está comunicando la crianza respetuosa es que se descontextualiza a las personas que maternan. Pareciera que todo queda reducido a cómo responder y cómo actuar frente a cierta demanda o frente a una pataleta o frente a la alimentación. Y queda reducido a la díada madre e hijo o hija. Y los padres nos implicamos poco. Resulta muy difícil criar hoy. Porque las personas que criamos estamos solas en nuestras casas-fortaleza, porque el grado de competitividad laboral es cada vez mayor. Cada vez se da menos que le pidamos consejos a alguna persona de nuestra familia. Cada vez sucede menos que pedimos ayuda en la vecindad o en la red comunitaria del lugar donde vivimos. Y cada vez pasa más que vamos a buscar un consejo, en modo receta, de una persona que no conocemos ni conoce nuestro contexto. Entonces, buscando deshacernos de mandatos que en buena medida eran problemáticos para la crianza y los cuidados, nos estamos apropiando de nuevos mandatos que generan mucha presión. Si no reconocemos que a la subjetividad neoliberal la tenemos completamente internalizada, rápidamente nos sentimos culpables de aquello que no podemos hacer, no porque seamos tontos o malos, sino porque las condiciones materiales en las que vivimos no nos lo permiten.

En este momento, hay en proceso una reforma de la LOPIVI, la ley de infancia, aprobada en 2021. Esta ley tenía se proponía entre sus objetivos escuchar a la infancia.

M.M.M.: Que una ley que se presentó como pionera y casi única en el mundo tenga que reformarse tres años después solo se explica por que nació con carencias de partida. Si me preguntas sobre la escucha, creo que lo que más está faltando es todo lo que tiene que ver con cómo se determina lo que se llama el interés superior del menor, que se sigue llamando el menor, en todos los casos que tienen que atraviesan violencia en sus vidas, no solo en los casos de violencia machista, también incluso en el ámbito escolar, por la figura de la coordinación de bienestar. Y luego con que se ha hecho o se planteaba hacer una apuesta por una justicia amigable que, salvo excepciones, ni está ni se la espera. Exactamente igual que estamos viendo casos de cómo se revictimiza con todas las sentencias de violencia machista.

Este contexto político donde cada vez tiene más espacio los discursos de extrema derecha, y en concreto en Argentina donde no es solo un discurso sino una práctica de Gobierno, ¿pone en peligro los derechos de niños y niñas? O, dicho de otra forma: hablamos mucho de cómo la extrema derecha supone un retroceso para las mujeres o para las personas LGTBIQA+. ¿Puede suponer también un retroceso para los derechos de la infancia?

M.M.M.: Creo que lo has dicho clarísimo. Hay un mal endémico en la izquierda de este país, porque creo que no es una izquierda universal, que es que los asuntos de infancia no son asuntos públicos, ni asuntos políticos. Si me permitís una anécdota, cuando yo estaba de responsable del área de infancia en un partido político en el Congreso de los Diputados y me encargaba de las políticas sociales de infancia, a mí me paraban diputados para preguntarme qué hacer porque sus hijos no habían dormido aquella noche, y yo me quedaba atónita.

Hay una alerta de cómo la ultraderecha implica un retraso en materia de derechos de las mujeres, pero no es tan evidente que implica un recorte en derechos de las infancias (Marta Martínez Muñoz)

Yo creo que hay una alerta evidente de cómo la ultraderecha derecha implica un retraso evidente de recorte en materia de derechos de las mujeres, pero no es tan evidente que implica un recorte en derechos de las infancias. Es evidente en los casos de infancia migrante, es evidente en los casos de salud sexual y reproductiva. Y, hace unos días, vimos cómo Donald Trump firmaba, rodeado de niñas y niños sentados en pupitres, el desmontaje de la Secretaría de Educación, que afecta fundamentalmente a las poblaciones más vulnerables de Estados Unidos y el argumento fundamental que daba es muy interesante, es que la educación atenta contra el concepto de pater familias. Estados Unidos no ha firmado la Convención sobre los Derechos del Niño, es uno de los únicos países del mundo que no la ha ratificado. Y hay varias hipótesis, pero una de ellas es que considera que realiza una injerencia importante en el ámbito privado, efectivamente, porque convierte a las niñas y niños en un asunto público. Yo creo que ese es el gran conflicto quee la izquierda no acaba de entender. Se está viendo claramente cómo se está instrumentalizando en España y cómo la infancia migrante ha pasado de ser sujeto de derechos a ser sujeto de disputa o más bien objeto de disputa. Creo que esto es sumamente preocupante y tiene que ver también, y lo decía Donald Trump el otro día de manera muy clara, contener las tentativas, decía, de adoctrinamiento. Aquí lo podemos llamar el control del pin parental y en América Latina está la corriente de con mis hijos no te metas. Y, mientras, en general, la izquierda no se ha comprado el pleito de que en los asuntos de niñas, niños y adolescentes son asuntos públicos, no son asuntos privados. Sería necio negar que ha habido un cambio, pero yo creo que ese pleito sigue sin entenderse de manera nuclear. Y creo que ahí tenemos un error que solventar.

Esto que voy a decir es tremendamente polémico y lo estamos reflexionando con algunos colegas, pero creo que es algo sobre lo que necesario reflexionar. Hemos estado asistiendo a un genocidio en vivo y en directo, que tiene que ver con políticas coloniales, con políticas de ocupación y con las propias relaciones Norte-Sur. Y la forma en la que se ha retransmitido ese genocidio en vivo y en directo, a mi juicio y a juicio de otros colegas, ha perpetuado de una manera muy evidente la infancia como víctima. Desde hace más de 30 o 40 años, algunos colegas hemos venido mostrando la capacidad de resistencia de la infancia palestina de ponerse en primera fila, por ejemplo, en todas las intifadas, de ponerse en primera fila piedras contra tanques, de tener cientos de niños y niñas en cárceles israelíes para personas adultas. ¿Por qué digo esto? Porque creo que en la situación que estamos viviendo y que tiene que ver con con toda esta corriente de expulsión y de ultraderechización, está perpetuando lógicas de no entender la capacidad de resistencia de la infancia. Y a mí me parece que es muy grave. Indudablemente esto es un parteaguas, con un genocidio en curso cualquier otra violación de derechos se minimiza en términos de de preocupación. Pero yo he visto muchísima menor difusión en las que niñas y niños palestinos cocinan, cuidan, pasan barras de pan entre una parte y otra del muro, cargan a sus hermanos chiquitos. Eso también es una forma de resistir. Y sobre eso prácticamente no se ha puesto el foco mediático. Y a mí me parece que eso no nos nos beneficia en términos de entender que ante estas situaciones de vulneración de Derechos Humanos, también las niñas y niños pueden ser capaces de responder y de impugnar lo que está sucediendo.

S.M.: Aquí en Argentina, lo que Milei expresa es una suerte de nueva manera de ejercer el poder político. Combina la precarización feroz de la vida con el culto a la crueldad. Y eso se transmite por streaming, se transmite por cadena nacional y lo vemos todas las personas, incluyendo obviamente a las nuevas generaciones. Su programa es de miseria planificada para que los grandes dueños del país y los grandes capitalistas de afuera ‘la junten en pala’, como se dice acá. Pero al mismo tiempo es muy perturbador ver como él exhibe ese desprecio por el sufrimiento ajeno. Y construye una retórica hiperindividualista que te dice que sos repudiable, sos repugnante, sos un asco si no podés salir adelante frente a la situación en la que estás. Y eso, combinado con el mercado de plataformas y con los consumos que las niñas, niños, niñes y adolescentes tienen a su alcance viendo en Instagram, TikTok o Snapchat vidas perfectas de pares —que no tienen vidas perfecta pero que muestran como si lo fuera—, no hace otra cosa que todo el tiempo fungir de yunque a tu autoestima.

Hay un estado cultural en la Argentina, pero en buena parte del mundo, que lo que está haciendo es destrozar la autoestima de la sociedad y especialmente de las nuevas generaciones. Arturo Jauretche, un escritor argentino, decía hace muchos años: “Nada grande se puede hacer con la tristeza”. Y eso también lo veo muy claramente en compañeras, compañeros, militantes, vamos a llamar de izquierda, progresistas, en quienes el grado de shock es tan grande por el saqueo que están llevando adelante que te inunda la tristeza. Y entonces ahí nuevamente, el mensaje de las chicas, chicos y chiques que participaron del cuestionario es una invitación a las personas adultas a pensar que es posible un modo de trato diferente, nos invitan a reencontrarnos con la esperanza. Como Paulo Freire, que nos invita a “esperanzar la esperanza”.

Hace poco intentaron prohibir una canción infantil de un grupo de música que se llama Canticuénticos, que ayudó a miles de niños a denunciar abusos sexuales… Después tuvieron que dar marcha atrás porque el nivel de indignación fue grande o porque quizá lo hicieron simplemente por torpeza. Pero querer censurar una canción que te invita a reconocer, como dice la canción “que hay secretos que hacen mal, es brutal. Hay una persecución por supuesto a aquellas personas que no apoyan al gobierno, pero también a quienes sí apoyan, porque la obediencia debe ser total. Es un tiempo histórico bisagra, en el que creemos que problematizar el adultocentrismo nos permite mirar a las nuevas generaciones no como parte del problema, sino como parte de la solución; solución que necesariamente se va a dar desde el encuentro, desde la escucha, desde la construcción colectiva.

.jpg?v=63912793962)

.jpg?v=63867172702)