Opinión

Tenemos que hablar de esto: enfermedad, daño y comunidades de cuidado

En las sociedades contemporáneas occidentales no es muy común encontrar espacio para hablar de las experiencias que tienen que ver con el sufrimiento, la enfermedad y la muerte. Más allá del momento de emergencia ante una catástrofe, y de la maravillosa solidaridad que, como en el caso de la dana en Valencia o en los inicios de la pandemia, activa la cooperación social, no solemos prestar atención a experiencias negativas que escapan a la atención de los focos y no son de extrema urgencia. Sin embargo, la respuesta que tenemos ante aquellas es decisiva para el rumbo que toman nuestras sociedades porque perfilan las condiciones que hacen o no posible que las catástrofes se sucedan aceleradamente en este tiempo. Tienen que ver con la ausencia o no del cuidado, que es cuidado de la vida concreta, de los cuerpos aquí y ahora, de la Tierra en su conjunto.

Quienes han sido capaces de pensar sobre estas experiencias negativas y expresan cierta sensibilidad, suelen considerarlas bajo la idea de que deben resolverse en los tiempos socialmente pautados para ello. Estas experiencias siguen interpretándose como algo excepcional, que igual que llegan deberán finalizar para que vuelva la “normalidad”. El apoyo ante situaciones difíciles se concibe como algo puntual, presuponiendo que lo negativo se convertirá, preferentemente en un período corto, en algo positivo: curación, superación del duelo, incorporación a las actividades o, al menos, una mejoría significativa en términos productivos (volver a tener una presencia activa, no hablar tanto del “tema”, retomar la dinámica laboral, recuperar la capacidad de sostener espacios). La única alternativa aceptada en la que lo negativo no se transformaría positivamente parecería ser la muerte. En este sentido, solo se consideran dos opciones: o sales de la situación de enfermedad o no sobrevives.

La hiperproductividad se intensificó con la rearticulación pospandémica del capital, que moviliza aceleradamente más consumo, más viajes, más turismo, más ocio, más inversiones, más economía de guerra

Por ello, algunas enfermedades como el cáncer, codificadas en este marco dicotómico, se vuelven socialmente comprensibles y permiten reunir apoyos, al menos durante la fase inicial en la que se dirime una u otra opción: la persona camina hacia la cura o no supera la enfermedad. Otra cuestión es si la situación se alarga. Porque la enfermedad crónica descoloca completamente los códigos sociales: no hay grandes momentos decisivos entre la vida y la muerte en hospitales; no hay ambulancias ni tampoco peligro inminente; no se libra la gran guerra, sino innumerables batallas por sostenerse en el día a día entre médicos, terapias y trabajos; “solo” hay enfermedad que incapacita, genera extrañamiento y levanta con ello sospechas sobre su “verdadera” realidad. Las situaciones crónicas desbaratan lógicas asumidas porque ponen en juego otra temporalidad, incierta y contradictoria, en lugar de la linealidad de la presencia.

Las experiencias de daño prolongado nos colocan ante esta contradicción: el mal que tuvo lugar sigue impactando, pero la sociedad no permite hacerlo visible porque, literalmente, su presencia desarma los códigos en los que se sostiene. Quien no se adapta —no logra volver al empleo, no tiene fuerzas para levantarse de la cama, no recupera la salud— no cortocircuita la producción frenética neoliberal ni realiza ningún acto heroico frente al sistema. Simplemente no puede hacerlo y esto tiene terribles consecuencias. En los países del Sur global, cada día vemos cómo las personas en esas situaciones son desechadas, se vuelven aún más invisibles. Y todo sigue su curso.

¿Qué nos está pasando? La obligación de estar bien

La comprensión resolutiva o positivista de la enfermedad esconde la profunda obligación de “estar bien”; una obligación que está quebrando nuestras sociedades sin que nos demos cuenta, porque separa a quienes pasan períodos prolongados de malestar de aquellas otras personas ajenas a este acontecimiento. Existe un profundo choque entre este imperativo de “estar bien” y la dificultad real para lograrlo, que se ha hecho más evidente que nunca a partir de la pandemia. La vida de millones de personas en todo el mundo se ha visto suspendida por enfermedades que no son reconocidas ni por empresas o instituciones, ni por el sistema médico, ni por sus comunidades afectivas. Pero, al mismo tiempo que tiene lugar esta crisis de salud sin precedentes, la dinámica de hiperproductividad se impone con más ímpetu que nunca, extendiéndose desde fábricas y oficinas hasta cualquier rincón de la vida social y psíquica. La consigna es: “actividad constante o muerte simbólica”.

La hiperproductividad se intensificó con la rearticulación pospandémica del capital, que moviliza aceleradamente más consumo, más viajes, más turismo, más ocio, más inversiones, más economía de guerra. Sin embargo, esta dinámica no es solo impuesta: no sería exitosa sin el empuje de una masa de personas reunida en torno a la ansiedad y el ferviente deseo de pasar página: terrazas rebosantes, presentaciones de libros simultáneas, conciertos masivos, eventos académicos, actividades culturales multiplicadas, turismo internacional… ¿Qué nos está pasando? ¿Qué significa “pasar página”? ¿Sobre qué pasamos página? ¿Quién puede permitirse seguir adelante? ¿Cuáles son las condiciones materiales y simbólicas que permiten que algunas personas no se detengan? Y la gran pregunta de este tiempo: ¿cómo puedo yo responder éticamente cuando mi pasar página ocurre sobre las ruinas del mundo? ¿Tengo alguna responsabilidad ética sobre esa realidad que intento dejar atrás y que, en su desvanecerse, produce daños incontables?

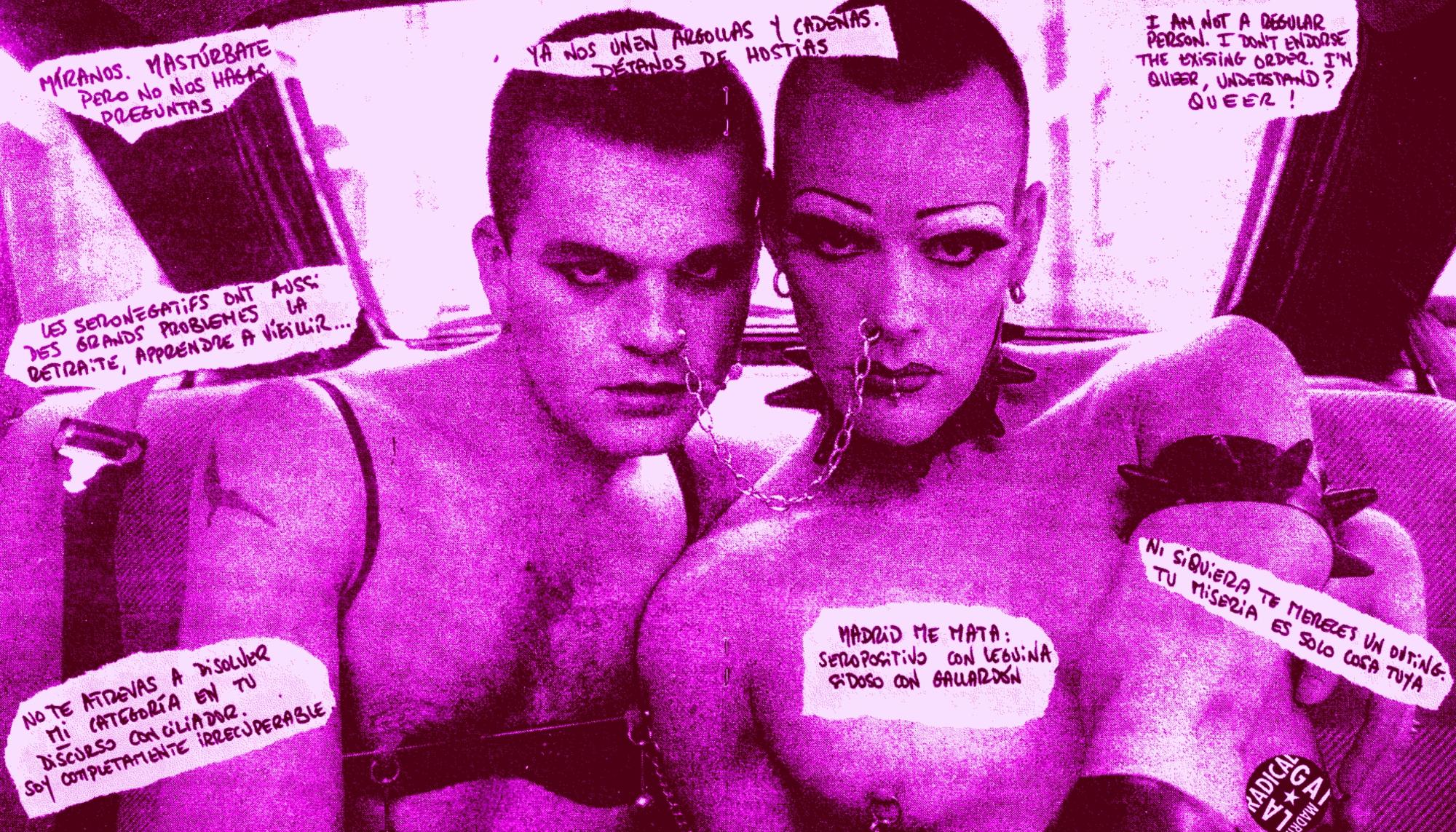

Anticapacitismo sí, pero más allá de la crítica biopolítica

En los últimos tiempos, los discursos feministas se han hecho eco de la crítica al llamado capacitismo. Además de las desigualdades determinadas por la clase, la procedencia, el género o el sexo, esta crítica señala, de manera oportuna, que no todas las personas responden a las mismas capacidades y que, de hecho, ignorar la diversidad humana impone una norma asfixiante e inalcanzable para muchas. Aunque esta crítica ha sido bien acogida, no está tan claro que se estén atendiendo las profundas consecuencias que tiene. El capacitismo suele ser leído únicamente como dispositivo biopolítico: las instituciones producen e imponen estándares normativos de salud o bienestar que determinadas personas, debido a sus condiciones físicas o psíquicas, así como a su decisión de no ser asimiladas, no cumplen. En esta línea, el anticapacitismo visibiliza a aquellos sujetos que logran “escapar a la norma”, enfatizando su valor político disidente. Se interpreta incluso como algo cool cuando la alegría de la diferencia se impone frente al poder, pasando por encima del sufrimiento que conllevan algunas experiencias. Pero una cosa es la resistencia frente a los intentos de patologizar sexualidades, identidades de género o condiciones psíquicas no normativas, y otra muy distinta la ausencia de salud o una experiencia de daño que realmente quiebre la vida —y a partir de la cual se deja de poder resistir de ningún modo—. Michel Foucault nos ha servido para cuestionar los dispositivos de poder, pero no tanto para entender los procesos corporales orgánicos que marcan gravemente la pérdida de salud. Pensemos en Leslie Feinberg. Cuando se reseña su fantástica novela Stone Butch Blues, casi nunca se menciona que Feinberg tenía desde muy joven una terrible enfermedad: Lyme. Una espiroqueta que puede destrozarte la vida y con la que murió. ¿Se podía haber evitado el sufrimiento de Leslie con tratamientos adecuados que ya existían a inicios de este siglo? ¿Cómo se sostuvo económicamente? ¿Cuándo dejó definitivamente de poder escribir? ¿De qué tamaño fueron sus momentos de soledad y desesperación? De Leslie se narran sus potencias: comunista, activista transgénero, antirracista. Pero, pese a que dejó un blog entero en el que investigaba sobre la enfermedad, de ese aspecto no se habla, no interesa, es definitivamente mucho menos atractivo.

Esta crítica, centrada en los dispositivos normativos biopolíticos, acaba resultando meramente estética porque no considera las necesidades de las personas enfermas, para quienes la prioridad no es resistir a ninguna norma, reivindicar su diferencia, quedándose como están, sino, en un sentido crucial, avanzar en su mejoría. Negar el deseo humano de este bienestar, en favor de la idealización de la resistencia, exhibe un idealismo elitista e intelectual de difícil justificación, que obstaculiza aspirar a una vida saludable, negada especialmente en el caso de las personas de clases sociales bajas. Por otro lado, produce confusión: en lugar de impulsar la búsqueda de tratamientos adecuados, se asume que el malestar tiene principalmente un origen psicosocial-político —nunca orgánico, porque eso, se dice, sería esencialismo. Un ejemplo que afecta a las mujeres es el presupuesto de que condiciones como la fibromialgia se relacionan principalmente con la carga histórica del cuidado. Se piensa que es una somatización del malestar de género, desoyendo que en realidad muchos de estos diagnósticos se han realizado sin considerar adecuadamente sus causas orgánicas. Lo revolucionario no es solo cuestionar las etiquetas médicas, sino devolver la salud con tratamientos certeros.

No solemos cuestionar qué podemos hacer para que los espacios sean inclusivos, sino que seguimos adelante con quienes logran mantener el ritmo, sin mucho tiempo para el remordimiento

En este momento histórico, la capacidad de la humanidad para desarrollar una medicina del bienestar general es enorme; las claves para lograr una extensión masiva de la salud las tenemos, el problema es su captura por un paradigma médico androcéntrico y anticuado y sometido a los intereses del capital. Exigimos acceso a sistemas públicos de salud, pero estos revelan, de manera dramática, un tipo de medicina que no está curando. Necesitamos ir más lejos de la simple crítica a los discursos médicos y empezar a exigir la medicina que necesitamos e imaginamos para una buena vida.

Exclusiones constitutivas y nuevos antagonismos. Cuidar en vida

Cuando nos alejamos de la idealización de los cuerpos enfermos como resistencia política, podemos ver que las personas que padecen condiciones crónicas requieren cuidados cotidianos para realizar actividades que otras ni siquiera tienen que considerar. Llevar a cabo estos cuidados resulta extremadamente difícil, si no imposible, en una sociedad de consumo exacerbado y adrenalina permanente. Exigen una cantidad ingente de tiempo, recursos y dinero, que suelen soportar las personas enfermas solas, a menudo, en condiciones de precariedad, agotamiento y dificultades inimaginables para el resto de la población. Incluso cuando la enfermedad se acepta en los círculos cercanos, se percibe como un problema rigurosamente individual, lo que permite a la comunidad deslindarse de cualquier responsabilidad en la creación de condiciones que no excluyan a quienes en ese momento concreto tienen necesidades distintas.

La “salida” de la pandemia ofrece un ejemplo gráfico de esta realidad —y hay que decirlo, vergonzoso—: son las personas inmunosuprimidas las que deben usar cubrebocas para evitar contagiarse, marcadas diferencialmente ante los demás, en lugar de que quienes presentan síntomas víricos lo usen de manera puntual y responsable. Podríamos haber aceptado que quienes no quieren inhalar humo debían aislarse de los fumadores, asumiendo que esa era su responsabilidad individual. Sin embargo, la decisión fue la contraria: garantizar espacios sin humo con el criterio de proteger la salud de todos. Es curioso que donde más necesitamos la crítica biopolítica —en la aleatoriedad de las decisiones sanitarias, en función de qué intereses las motivan, invisibilizando ciertas realidades, señalando algunos cuerpos— brille por su ausencia.

Solo el reconocimiento de la vulnerabilidad permite reconstruir condiciones de vida propicias para los cuerpos en su radical diversidad

Esto tiene efectos muy nocivos porque las personas que no pueden sumarse a las dinámicas sociales generalizadas acaban limitando sus interacciones para evitar lo que podemos denominar un doble daño: el causado por la propia enfermedad y el causado por la incomprensión de esa situación, que implica el abandono comunitario en crear entornos habitables. En nuestra sociedad, es común juzgar las ausencias antes de preguntar por las causas que dificultan o impiden la presencia de alguien. No solemos cuestionar qué podemos hacer para que los espacios sean inclusivos, sino que seguimos adelante con quienes logran mantener el ritmo, sin mucho tiempo para el remordimiento, porque la vida, más en estos tiempos, es difícil para todos. Aunque, evidentemente, lo sea más para unas personas que para otras.

Lo mismo está ocurriendo con el Covid. La negación de su existencia roza actitudes colectivas irracionales. Muchas personas tienen cuadros debilitantes, dolorosos y persistentes. Un estudio relevante reciente, publicado en la prestigiosa revista Nature, intenta precisar las cifras de personas con Long Covid en el mundo: alrededor de 400 millones, pero se advierte que son muchas más, debido a la falta de reconocimiento y diagnóstico en la mayoría de países (en España se calculan en torno a dos millones). Este estudio también señala, haciéndose eco de otras investigaciones importantes, que cada reinfección incrementa el riesgo de Covid crónico, algo que choca fuertemente con el relato de que se trata de un simple “resfriado”, o, el famoso “trancazo”, que incluso en verano ataca misteriosamente a tantas personas. Sin embargo, el rodeo a la hora de hablar de ello o, directamente, la negativa de pronunciar la palabra maldita (C-O-V-I-D), porque verbalizarla compromete con la realidad que enuncia, se han convertido en prácticas comunes.

Pero, aun con este rechazo lingüístico, simbólico, social, las preguntas se imponen: ¿cómo nos relacionaremos con esta realidad? ¿Seguiremos negándola o pondremos resistencia colectiva a la naturalización del dolor? ¿Cómo nos ayudaremos a obtener tratamientos adecuados? ¿Cómo protegeremos a todas las personas, no solo a las más fuertes, sino también a aquellas con mayores dificultades de salud, para que puedan «salir» de la pandemia? En otras palabras: ¿qué comunidades de cuidado podemos activar aquí y ahora, no de forma puntual, sino como una práctica de vida que evite el aislamiento de tantas personas? No se trata solo de llorar la muerte, sino de cuidar en vida.

¿Podemos ser felices en medio del dolor?

La enfermedad se ha convertido en uno de los grandes vectores de desigualdad. Las catástrofes ecológicas aumentarán esta condición. El mundo se está dividiendo a través de otro antagonismo: entre los organismos más fuertes que han logrado, aunque sea momentáneamente, convivir con el virus y su deterioro de salud; y los más vulnerables, para quienes la situación es insostenible. Esta desigualdad aumenta y se entrelaza fuertemente con otras condiciones de precariedad, pero cruza el conjunto de la sociedad. ¿Queremos frenar esta enorme desigualdad o seguiremos pasando página, como si los efectos colaterales fueran pérdidas necesarias sobre las que debemos construir nuestra felicidad? Es más: ¿resulta posible ser feliz en estas condiciones? ¿Qué tipo de felicidad sería esta, una que confirma una mera aspiración hedonista individualista mientras el mundo a nuestro alrededor se derrumba?

Por supuesto, esto no es un llamado a una ética de la tristeza, con la que se consolidaría este tiempo histórico del horror, sino a una política de la vulnerabilidad, como herramienta fundamental para su transformación. No se trata de abandonar la aspiración de ser feliz, sino de procurar las condiciones —en la medida de las posibilidades humanas, estructuralmente limitadas— de caminar hacia el ideal (imposible) de extensión de la felicidad. Solo el reconocimiento de la vulnerabilidad permite reconstruir condiciones de vida propicias para los cuerpos en su radical diversidad. Crear estas condiciones no parece ser una prioridad de los Estados pospandémicos, ni para los organismos internacionales, ni para los intereses de las empresas, ni del capital desbocado de la guerra. Pero, ¿puede ser nuestra prioridad, la de la gente? ¿Podemos contraponer al deseo desenfrenado de “pasar página” la contención alegre de “o todas o ninguna”? Si optamos por lo segundo, ¿cómo vamos a poner en marcha comunidades reales de cuidado que que acompañen, con sus límites y precariedades, la vulnerabilidad de la vida, aquí y ahora?

Hemeroteca Diagonal

La violencia de la cultura rosa

Este texto analiza cómo, de formas sutiles y no tan sutiles, la ‘cultura del lazo rosa’ y las campañas que se realizan en nombre de la concienciación sobre el cáncer de mama infantilizan a las mujeres, sexualizan sus cuerpos, trivializan la enfermedad y aportan una información sesgada.

Genocidio

Gabor Maté: “El sionismo será visto por la historia judía como uno de sus mayores desastres”

Queer

¿Quién teme que lo queer sea para todo el mundo?

Vacunas

Afectadas y afectados por la vacuna de Astrazeneca piden que se reconozca el origen laboral de sus patologías

Relacionadas

Para comentar en este artículo tienes que estar registrado. Si ya tienes una cuenta, inicia sesión. Si todavía no la tienes, puedes crear una aquí en dos minutos sin coste ni números de cuenta.

Si eres socio/a puedes comentar sin moderación previa y valorar comentarios. El resto de comentarios son moderados y aprobados por la Redacción de El Salto. Para comentar sin moderación, ¡suscríbete!